Frente a mis ojos humea un cafelito amargo (soluble, por desgracia: en Perú, país productor de café, es difícil encontrar dónde te sirvan uno de cafetera) y me hace guiños un esponjoso bizcocho de choclo que he comprado en un puestecillo del mercado tras tomarme, para desayunar, un sabroso jugo de papaya fresca. ¡Qué diferente de Chile es Perú! ¡Qué contraste tan grande! Hasta está pareciéndome menos desarrollado (dicho sea este adjetivo con todas las reservas) que Centroamérica, con la que estoy más familiarizado. Al contrario que en Chile, aquí la mayoría de la población es indígena y, aunque casi todos se visten a la europea, no escasean viejas centenarias (¿cómo, si no, iban a seguir usando esas ropas tradicionales?) que parecen recién descendidas del Machu Picchu.

(Por cierto: al poner en el diario la fecha de hoy me doy cuenta de que, en la España de mi niñez, en este día se conmemoraba el Glorioso Alzamiento Nacional. Se me ocurre pensar que si entonces les hubieran dicho, tanto a los de un bando como a los del otro, que íbamos a llegar al actual nivel de degradación sociopolítica no se lo habrían creído; y, de saberlo, tal vez no se habrían hecho la guerra.)

(Por cierto: al poner en el diario la fecha de hoy me doy cuenta de que, en la España de mi niñez, en este día se conmemoraba el Glorioso Alzamiento Nacional. Se me ocurre pensar que si entonces les hubieran dicho, tanto a los de un bando como a los del otro, que íbamos a llegar al actual nivel de degradación sociopolítica no se lo habrían creído; y, de saberlo, tal vez no se habrían hecho la guerra.)

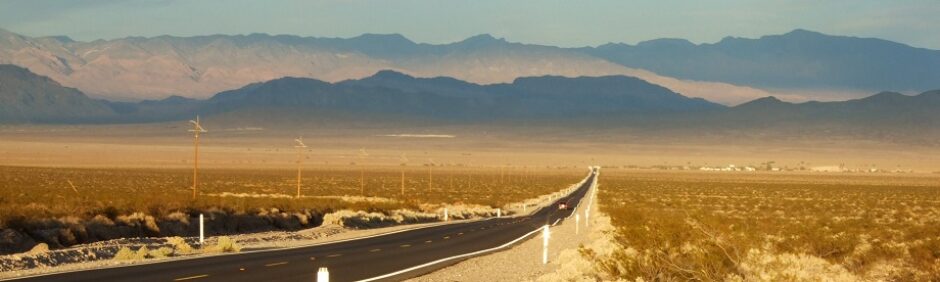

Pese a las desemejanzas con Chile, el trayecto por carretera entre Tacna y Moquegua no se diferencia mucho de los miles de quilómetros ya recorridos en aquel país: al fin y al cabo la región de Atacama se extiende geológicamente desde Santiago hasta Nazca, aunque en sentido restringido sólo vaya desde Copiapó hasta Arica. O sea, tierra árida, páramos, desiertos, yermos pedregosos. Cerros y sierras de roca arenosa cuyos inconsistentes estratos -formados por material de aluvión en una argamasa de tierra- de cuando en cuando pone de relieve un sinclinal del terreno o un corte ocasionado por la mano del hombre. Es una lástima que los márgenes de la carretera sean depósito de millones de botellas de plástico y otros envases arrojados por los viajeros a la cuneta durante décadas; una muestra más del desprecio natural del ser humano por el hábitat en que se desarrolla su propia vida. Estuve fijándome en que, a lo largo de la carretera, no hay un tramo de más de seis u ocho metros sin basura. Y no creo que sea una simple cuestión de falta de civismo, sino de una mucho más grave carencia del instinto necesario para preservar el medio ambiente en el que, a fin de cuentas, vive el hombre y su progenie. Homo sapiens es en verdad un mamífero muy torpe al que ni por una distorsión de la semántica ni por un esfuerzo de la imaginación se lo puede considerar en la cima de la evolución. Su capacidad para autodestruirse, pese a su cubicaje craneal, es asombrosa.

En la última legua antes de llegar a Moquegua el paisaje cambia un poco y empieza a aparecer algo de vegetación por valles, declives y la base de los montes; y en una de tales depresiones se sitúa el casco antiguo de la ciudad, aunque posteriores y constantes ampliaciones han transformado su aspecto y multiplicado por diez su superficie, convirtiéndola en una de esas localidades hecha de construcciones que suben anárquicamente por los escarpados cerros en una absurda carrera hacia las cimas. Hoy por hoy, la mayor parte de Moquegua se asienta sobre las pinas laderas de los montes que constriñen, sobre todo hacia el sur, al municipio inicial fundado por aquellos españoles. Objetivamente hablando, es una localidad espantosamente fea: más de la mitad de sus casas se encuentra a medio construir o en proceso de ampliación vertical, las paredes sin pintar ni enlucir, los techos de chapa o uralita (cuando no conglomerado), los encofrados elevando al cielo, como el lomo de un erizo, sus oxidadas varas de acero corrugado, viejas tapias de adobe que se desmoronan, por doquiera ladrillo y bloque de cemento, estrechas calles empinadas y sólo en parte pavimentadas, aceras llenas de desiguales escalones, solares en ruinas… Por todas partes circula ese incesante tráfico tan tercermundista, contaminante y ruidoso de taxis, colectivos, camionetas, motocicletas, más taxis y un buen número de lujosos pick-ups de aburguesados que no saben ir andando a ninguna parte, los conductores tocando la bocina al llegar a cada uno de los cien cruces sin visibilidad de la rejilla urbana. Y aun así, pese a esa fealdad y bullicio, no puede decirse que sea una ciudad especialmente desagradable. Conserva, en torno a la Plaza de Armas, ciertos restos de armonía y, a partir de las ocho de la tarde, la quietud comienza a ganarle terreno al ruido, hasta el punto de que, llegada la noche, casi puede decirse que es un lugar tranquilo.

Estoy ahora en un restaurante con una ubicación inmejorable, en el flanco más elevado de la Plaza de Armas. El edificio, originalmente una casa solariega, es antiquísimo y tiene un enorme portalón enmarcado en piedra, cuyas hojas de madera maciza, repujada y claveteada, dan paso a un pequeño patio semi-cubierto a modo de atrio. En las paredes de éste se abren varias puertas a otras tantas estancias del interior de la casa, que son ahora salas-comedor. Por uno de los laterales sube una escalera hacia un balcón corrido sobre la fachada del edificio desde donde hay una vista prigilegiada de la plaza. Pese a los precios de la carta, muy elevados para esta región del Perú (tal vez sea el restaurante más caro de la ciudad), el servicio es poco profesional, a cargo de jóvenes que desconocen el oficio; el local está mal iluminado y los manteles lucen algunos lamparones de grasa. Quizá quien lleve este negocio se haya dicho: “Tengo el mejor y más señorial sitio de Moquegua, así que puedo cobrar lo que quiera y la clientela lo pagará sin rechistar”. Pero, al menos, la carne de alpaca con papas que me han servido, hecha a la piedra y acompañada de una ensalada de verduras frescas, estaba muy rica, así que por ese lado no hay crítica.

A mis oídos llega una ñoña pero inolvidable canción de José Luis Perales interpretada por algún músico local (no sé si en vivo o grabado, pues no alcanzo a ver el punto desde donde procede) que me trae el sabor de aquellas orquestas al aire libre que, para los bailes, venían al pueblo de mi temprana juventud y a las que no me permitían asistir por mi poca edad pero que escuchaba, no obstante, desde el cercano patio de nuestra casa familiar, traídos hasta mí sus compases al capricho del aire veraniego; y aunque aquí estamos ahora en invierno, no en estío, la temperatura al caer la tarde es muy agradable.

Para hacerse una idea clara de la situación y geografía de Moquegua no hay mejor lugar que el mirador del Cristo Blanco, en la cima de una colina a espaldas de la ciudad. Hacia el norte, ésta se extiende sobre las faldas septentrionales de una breve línea de cerros (en uno de los cuales se yergue el dicho mirador) que hacen medialuna al sur de un vallecito formado por la confluencia de dos esqueléticos ríos, en la cual crean un pequeño oasis de forma triangular lleno de plantaciones y sembrados, y que aloja incluso un aeródromo de mínima longitud. Más allá empiezan a elevarse las primeras estribaciones de la Cordillera Central, que se pierden en lontananza. Por detrás, hacia el sur, están los barrios periféricos: San Francisco, San Antonio (éste más extenso que la propia Moquegua) y un tercero, oficialmente inexistente y por tanto sin nombre en los mapas: se trata de uno de esos arrabales a los que me he referido, surgidos espontáneamente en la alegalidad a base de “colonos” que llegan y levantan sus champas donde y como mejor les parece, champas que acaban trepando monte arriba y también a lo largo, llegando a ocupar enormes extensiones. El panorama, por este lado, no puede ser más desolador: al pie del mirador, una gigantesca estructura metálica medio desmantelada se sostiene milagrosamente en pie sobre una gran explanada llena de escombros, maderas, viejas casetas de cañas, bidones, sombrajos y todo tipo de materiales de deshecho, como si se tratara de un desguace. En un término más lejano hay un barrio de casas a medio construir, mostrando los oscuros y desdentados vanos de puertas y ventanas, más otras edificaciones y enramadas de bajo porte. Y cerrando el horizonte hacia el sur están las áridas laderas del altiplano, sobre las más próximas de las cuales se asientan varias líneas de esas chabolas alegales que digo, sin más diseño urbano que el que los colonos han querido darle. Todo esto bajo un cielo sin nubes y un sol inclemente. La vista me recuerda, por su aire distópico, a la vieja película Mad Max.

Me he hospedado en el hotel Maison, el mejor que hay en el centro de Moquegua y que, para los patrones peruanos, puede considerarse casi de lujo. A apenas 200 metros de la Plaza de Armas, ocupa uno de los pocos edificios coloniales que quedan en la ciudad. Por un precio que en España sería una bicoca me han dado una alcoba grande como salón de baile, bonita y luminosa (aunque algo ruidosa durante el día), con una enorme cama matrimonial. En principio me dijeron que sólo tenían vacante para una noche, pero después se liberó una reserva y me la he quedado yo, así que pasaré aquí varios días para conocer la ciudad un poco mejor, descubrir restaurantes, explorar la gastronomía nacional y familiarizarme con las costumbres regionales.

Lo único que, en realidad, conserva el edificio de su pasado colonial es la fachada. Todo lo demás es de muy posterior construcción; quizá de este mismo siglo. Se conoce que aquí las licencias de obra de “rehabilitación” se conceden con el mismo criterio que en España: respetando la fachada, puede usted derribar todo lo demás. En pricipio no me pronuncio ni a favor ni en contra de tal práctica, pero me hace cuestionarme qué sentido tiene, en ese caso, la conservación del patrimonio histórico. ¿Acaso éste sólo incluye las fachadas, la parte vista de los edificios? ¿El resto, su interior, no tiene valor histórico? ¿Sólo es historia el muro exterior?¿Cuál es, en realidad, el sujeto pasivo de dicho patrimonio? Si únicamente importa la parte externa de los edificios, ¿no valdría igualmente con construir, de obra nueva, fachadas de imitación? Demolamos el casco antiguo por completo y levantémoslo nuevo con materiales modernos, con el único requisito de que se vea igual que era antes. Eso es, más o menos, lo que hicieron en la Varsovia reducida a escombros tras los bombardeos de la segunda guerra mundial. Y digo yo: ¿acaso la guerra no es también historia? Y si lo es, ¿por qué no conservar, como patrimonio, una ciudad totalmente arrasada? ¿Hasta dónde hay que remontarse al pasado para considerarlo una historia digna de ser conservada o, en su caso, restaurada? Por otra parte, si estimamos que lo único que interesa conservar es lo que se ve, lo que tiene bonita apariencia visual, ¿no deberíamos entonces hablar, más bien, de “patrimonio estético”? En ese caso, tal vez se debería obligar a que todas las edificaciones nuevas tuviesen la apariencia de las antiguas. Algunos ayuntamientos así lo hacen, aunque son muy pocos.

Me parece a mí, por el curso que van tomando mis preguntas, que no estoy muy de acuerdo con el criterio urbanístico de “guardar las apariencias” a la hora de restaurar o rehabilitar edificios. Si de mí dependiese la decisión, quizá no autorizaría la demolición de los interiores y exigiría conservar todo aquello que pudiera recuperarse. Pero eso saldría mucho más caro y casi nadie podría permitírselo; amén de tener que salvar otros muchos inconvenientes, como por ejemplo la ausencia de cuartos de baño en las casas antiguas. ¿Cómo se enfrenta uno a estos dilemas? Quizá -y con esto concluyo- no sea tan sencillo como parece, eso de ponerse en la piel de quienes deban resolver tales cuestiones.

Mencioné antes que me había tomado un jugo en el mercado local. Este de Moquegua lo mantienen en un estado de limpieza relativamente aceptable para lo que es habitual en esta clase de lugares, cosa muy de agradecer. No sé si será resultado de una política consolidada del gobierno peruano o si se habrá impuesto en los últimos años al hilo del pánico covidiano. Estos mercados son quizá la mejor expresión de la cultura profunda de un pueblo, de su producción agrícola y de sus usos gastronómicos; idóneos para conocer las costumbres locales e incluso para tomarle el pulso al carácter de la gente, amén de resultar los lugares más baratos para comprar lo que en ellos se venda. Además, entre otras bondades, aquí rara vez se adentra el turismo. Comparado con otros mercados que visité en Chile me parece advertir que en este hay productos agrícolas más frescos y abundantes, sobre todo en lo que respecta a verduras y frutas, muy escasas en el corazón de Atacama. Salvedad hecha del plátano, que es ubicuo en toda América al sur de Méjico, predominan aquí la palta (o aguacate), seguida quizá de la papaya, el mango, la piña y la fresa; y de hecho estas son las cinco principales variedades de jugos que, a seis soles el medio litro, preparan en las juguerías. La lechuga es diez veces mejor que en España y el tomate tampoco tiene nada que envidiarle al nuestro. Hay también muchos puestos donde venden carne (ternera, cordero, alpaca y cerdo) y, cómo no, pollo, señor indiscutido de la dieta peruana, aunque su calidad sea igual de mala que en el resto del planeta. En muchos sitios anuncian “pollo de chacra”, o sea de corral, pero me imagino que a menudo serán reclamos engañosos. Veo, asimismo, bastantes pescaderías (aunque con poca variedad de especies) y puestecillos donde venden ceviche, adonde acude infinidad de gente a las horas de comer.

Por cierto que, al pasar entre los puestecillos y ver las moscas paseándose por los productos frescos, la carne expuesta directamente a los miasmas de todo el mundo, las tenderas cogiendo el dinero con las mismas manos con que manipulan la mercancía, algún que otro perro merodeando por los rincones y todo un variado elenco de descontrolados focos de infección, hasta el ciudadano menos crítico debería como mínimo preguntarse en qué medida unas mascarillas, una “distancia interpersonal de seguridad” o un aislamiento social pueden suponer alguna diferencia a la hora de prevenir la incubación y transmisión de enfermedades. Pero el masivo vaciado cerebral llevado a cabo por los poderes fácticos ha sido tan eficaz que ni ese mínimo espíritu crítico ha sobrevivido, y en estos países sigue habiendo mucha gente -sobre todo en el mercado- que persiste en el uso del nasobuco, con casos patológicos como el que ya describí en este otro post.

Nos movemos entonces en el extenso territorio entre lo deseable y lo posible 🤔