Cuando se detiene uno a pensarlo, no hay más remedio que sorprenderse de la cantidad de erróneas certezas que cada uno de nosotros asume, sin modificar, a lo largo de lustros, décadas y, en muchos casos, toda nuestra vida. Unas de mayor relevancia que otras, por supuesto; muchas de ellas inofensivas, como la que voy a mencionar, pero otras muchas fatales para nuestra vida social o nuestro bienestar emocional.

Quizá porque alguien me lo enseñó así en mi infancia, o por haberlo leído en alguna parte entonces, yo siempre había creído que Andorra era un país social y culturalmente a medio camino entre Francia y España, que allí se hablaba indistintamente francés y español y que era visitado desde una y otra nación por igual. He tenido que viajar hasta Andorra por casualidad para darme cuenta de lo equivocado que estaba.

Ya en Huesca, como dije en el capítulo anterior, empieza a notarse la diferencia porque hay muchos catalanoparlantes en su mitad oriental; y si existe uno, sólo un factor que debiera destacarse a la hora de diferenciar a dos pueblos, dicho factor es el idioma. El idioma separa más que cualquier legislación o frontera, y casi tanto como la distancia. A veces, por ejemplo, me pregunto si las grandes diferencias culturales que hay entre España e Hispanoamérica se deben más a la distancia o a nuestro muy distinto modo de usar una lengua supuestamente común. En cualquier caso, los políticos han hecho una labor increíblemente eficaz en dividir España promoviendo el catalán como lengua vehicular prácticamente única en Cataluña, pues cualesquiera que fuesen las diferencias culturales (y los sentimientos) entre esta región y el resto del país hace cuarenta años, ahora se han multiplicado por diez.

Pero estoy divagando, como de costumbre.

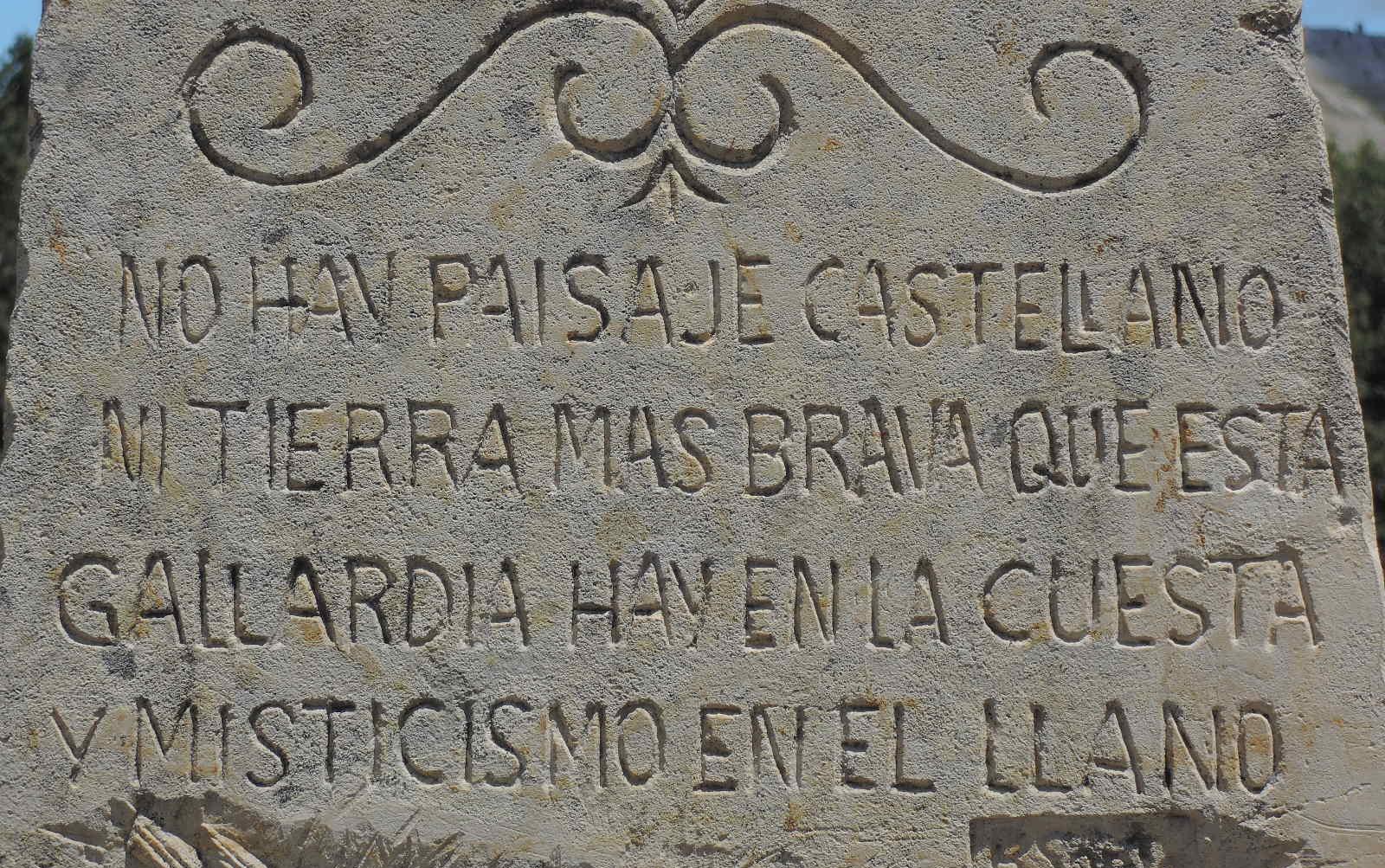

Desde Sahún, donde había pasado la noche, regresé a Castejón de Sos para continuar por el Eje Pirenaico hasta Andorra. El primer lugar donde me paré esa mañana fue Noales, donde me llamó la atención el tono de la piedra de las casas y pude confirmar una vez más que, antiguamente, el color de los pueblos era casi idéntico al del paisaje sobre el que se levantan; y es que hasta tiempos no tan pretéritos los materiales de construcción aún se sacaban de la madre tierra en el lugar, o en sus cercanías y, por lo tanto, con la tierra se camuflaban: marrón o rojizo queda al secarse el adobe según las regiones, grises son los sillares de la sierra madrileña, sacados del granito, blanquecinos los muros de Cuéllar, ocres los del castillo de Olite, negruzcas las casas del Pirineo y rojizas las piedras con que está edificado Noales.

Al llegar a la provincia de Lérida la ruta pirenaica se bifurca, y yo, sin otro criterio que el de permanecer lo más cerca posible de las cumbres nevadas, tomé el ramal que va hacia el norte. Si acerté o no, no voy a saberlo, pero muy equivocado no pude andar porque los sitios por donde pasé eran paisajísticamente irreprochables.

Nunca había estado antes en el alto de la Bonagua, que yo recuerde, pero de todas formas me resultó curioso, al llegar allí, ver desiertas aquellas instalaciones de invierno, los teleféricos detenidos, las puertas del complejo de esquí cerradas, la maquinaria en silencio y ni un alma en todo el lugar. Me acerqué al borde de la ladera, donde el viento agitaba unas flores, y contemplé el valle. No me resultó fácil sostener la cámara con firmeza para hacer una foto, porque en aquel collado el aire se acelera y las rachas soplan con fuerza.

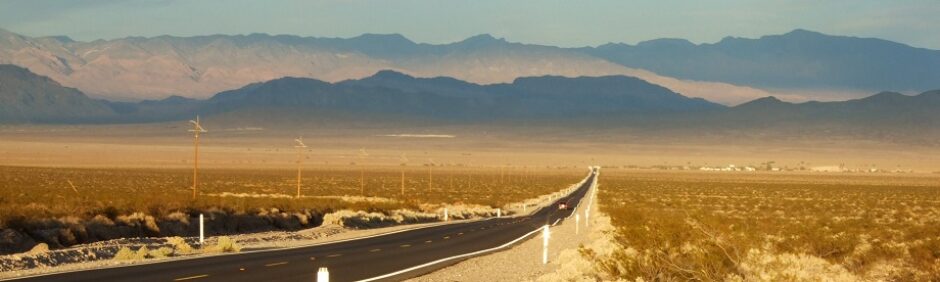

Fue un acierto traerme el casco jet para este viaje. Mientras hacía los preparativos estuve dudándolo mucho: el integral es más seguro, más visible (lo compré amarillo) y menos expuesto en caso de lluvia, pero el jet me proporciona un campo de visión mucho más amplio y claro, me da mayor libertad de movimientos, me facilita consultar el GPS en las paradas y me permite dirigirme a la gente sin ocultar el rostro. En cuanto a la seguridad, después de todo la velocidad media que estoy sacando en este viaje es de 52 km/h, así que tampoco estoy expuesto a choques demasiado violentos. Alguno pensará que un casco modular tiene las ventajas de ambos, y es cierto… si olvidamos el peso, que es para mí uno de los factores más importantes. Ya no soy ningún chaval y mis cervicales se resentirían mucho si tuviera que llevar casi dos quilos en la cabeza durante cinco horas al día. El casco modular pesa mucho; aparte de que no todos están homologados para conducir con la parte inferior alzada. Me alegro de haberme traído el jet, porque estoy disfrutando de lo lindo con los paisajes y la sensación de libertad.

Cuando por fin llegué a Andorra me dejó bastante frío: me pareció igual que el resto de los Pirineos, sólo que mucho más poblado. Es, en cierto modo, como un centro comercial gigante, un enorme supermercado pirenaico, donde la gente va a dejarse el dinero en compras y restaurantes no siempre más baratos que lo que puede encontrarse en el resto de la península. Es un país bonito, sin lugar a dudas, pero no más que cualquier otra zona de la misma cordillera. Y el tráfico en sus carreteras es incesante, lo cual le resta atractivo.

El por qué de la existencia de Andorra lo desconozco, pero imagino que tendrá mucho que ver con la fiscalidad y muy poco con la “identidad cultural”: en contra de lo que yo había tenido siempre por cierto (y aquí acabo lo que comencé al principio del capítulo), Andorra no está a medio camino entre los dos países que la bordean, sino que es España de pies a cabeza; más concretamente, Cataluña; y, de hecho, los franceses raramente llegan más allá de El Pas (justo tras su frontera), donde van para echar gasolina y hacer alguna compra. La gran mayoría del turismo es español, y el idioma predominante el catalán, aunque el francés es también cooficial. En lo que sí puede parecerse a Francia es en la riqueza; pero cualquier puerto franco la tiene.

Bueno, en realidad también se parecen a nuestros vecinos en otro aspecto social: la educación. Al contrario que en España, en Andorra (y, por supuesto, más adelante en Francia) me trataron en todo momento de usted, cosa que alguien con mis canas y mi mentalidad clásica agradece.

Igual que había hecho el día anterior, para buscar alojamiento me aparté de la ruta principal; y esta vez vine a recalar en Ordino, una pequeña localidad que -no hace falta decirlo- presenta la misma impecable estética y cuidado que la mayoría de los pueblos que he encontrado a lo largo de los Pirineos.

Estando allí, y por el placer de trepar un poco, seguí con la moto hasta el final de la carretera que sube por el valle, en lo alto de la cuenca, apenas a quinientos metros de las cimas montañosas y la cuerda que hace frontera con Francia, desde donde puede contemplarse una vista espectacular. Ahora, eso sí: me cansé de hacer curvas.