A la mañana del tercer día dejo Bormio y, tras superar por segunda vez las ochenta y seis curvas del puerto Stelvio, unos últimos quilómetros por tierra italiana me llevan hasta Austria, un país que no tardará en cautivarme: es avanzado, civilizado, pero al mismo tiempo con mucho encanto rural. Tiene buenas carreteras, cuidado urbanismo, la gente es educada y amable, y supera a Alemania con creces en el porcentaje de habitantes que pueden mantener una conversación en inglés; lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que su economía (una de las diez más ricas del mundo en renta per cápita) se basa, antes que en la industria o la agricultura, en el turismo internacional; sin que esto implique -por otra parte- renunciar al atractivo de su naturaleza y sus áreas menos urbanizadas. Algo que en España parecemos no haber entendido aún, como si lo moderno estuviese reñido con el agro.

Y, desde luego, Austria es paisajísticamente irreprochable, ocupando los Alpes el setenta por ciento de su territorio. Estoy en el Tirol, la zona alpina bilingüe que abarca una región italiana y otra de Austria. Por eso, tratándose de una unidad tradicional, al cruzar la frontera por aquí los contrastes en paisaje y costumbres no son bruscos; en realidad, apenas perceptibles.

Hace un día soleado, con temperaturas muy agradables, ideales para la moto. Se puede conducir con el tres cuartos sin forro interior, que es, para mi gusto, la combinación óptima: protegido de caídas pero sin estorbos ni incómodos calores.

Almuerzo en un gasthof de carretera, de esos que tantísimo abundan en Alemania y Austria. Excelentes lugares para una parada gastronómica: casi siempre decorados en madera, suelen resultar muy acogedores; sus menús son sencillos y fáciles de descifrar para un extranjero, los platos sabrosos y abundantes, buena cerveza de elaboración casi siempre casera (kellerbier); negocios que entienden muy bien al turismo, son moderados en precios y saben tratar al viajero.

Me siento en una mesa fuera, al sol, y ¡voto a Dios!, que sin el airecillo de la moto hace calor, incluso en mangas de camisa. Una bella y tímida camarera vestida de tirolesa me atiende. En otra mesa cercana, una francachela de moteros bávaros bromea con ella y la hacen ruborizarse de vez en cuando, pero la joven no pierde su sonrisa ni su aplomo. No entiendo lo que dicen, mas no advierto malicia en sus comentarios; quizá sólo picardía. Hay buen ambiente y los clientes, aunque desconocidos, se hablan de unas mesas a otras. Aún habrá quien diga que esa extroversión es patrimoinio exclusivo del carácter español…

Yo despacho mi almuerzo con una kartoffelsalat (ensaladilla de patata, uno de mis platos alemanes favoritos), una birra y un helado, y al acabar continúo mi camino, saludando a y saludado por los demás clientes.

Para buscar alojamiento esa tarde me aparto unos quilómetros de la ruta principal y, en un idílico pueblo llamado Ehrwald, digno de una viñeta de Heidi (la casa de cuyo abuelo, el Viejo de la Montaña, se situaba muy cerca de aquí), encuentro una variedad de hoteles y B&Bs. Escojo uno al azar y me recibe un matrimonio de mi edad, muy amables ambos. El hombre está ávido de conversación y nos enzarzamos en una larga charla. Como, por otra parte, soy el único huésped hoy, se permite invitarme a un paseo por la montaña, mostrándome el camino más bonito de los alrededores. Tras una subida considerable se disfruta de una vista como un paisaje de cuadro, todo verdor en distintos tonos: verde radiante abajo en el valle, moteado por los rojos tejados de las casas y las manchas canela de las vacas entre el pasto; verde ocre en las medias laderas, cubiertas de pinares e iluminadas por el sol que declina; verde oscuro, metálico, en las umbrías; y sólo las nevadas cimas rocosas, desprovistas de vegetación y envueltas en ligera calima, aparecen de un gris azulado.

Esta vez sólo me quedaré una noche en Austria, pues voy cruzando el país de sur a norte por su parte más estrecha y no da mucho de sí, pero la primera experiencia es tan positiva que me prometo regresar un poco más adelante. Así que a la mañana siguiente, tras apurar el variado desayuno que me ofrecen mis anfitriones y despedirme amistosamente de ellos, subo a horcajadas de Rosaura y continúo viaje hacia el norte.

* * *

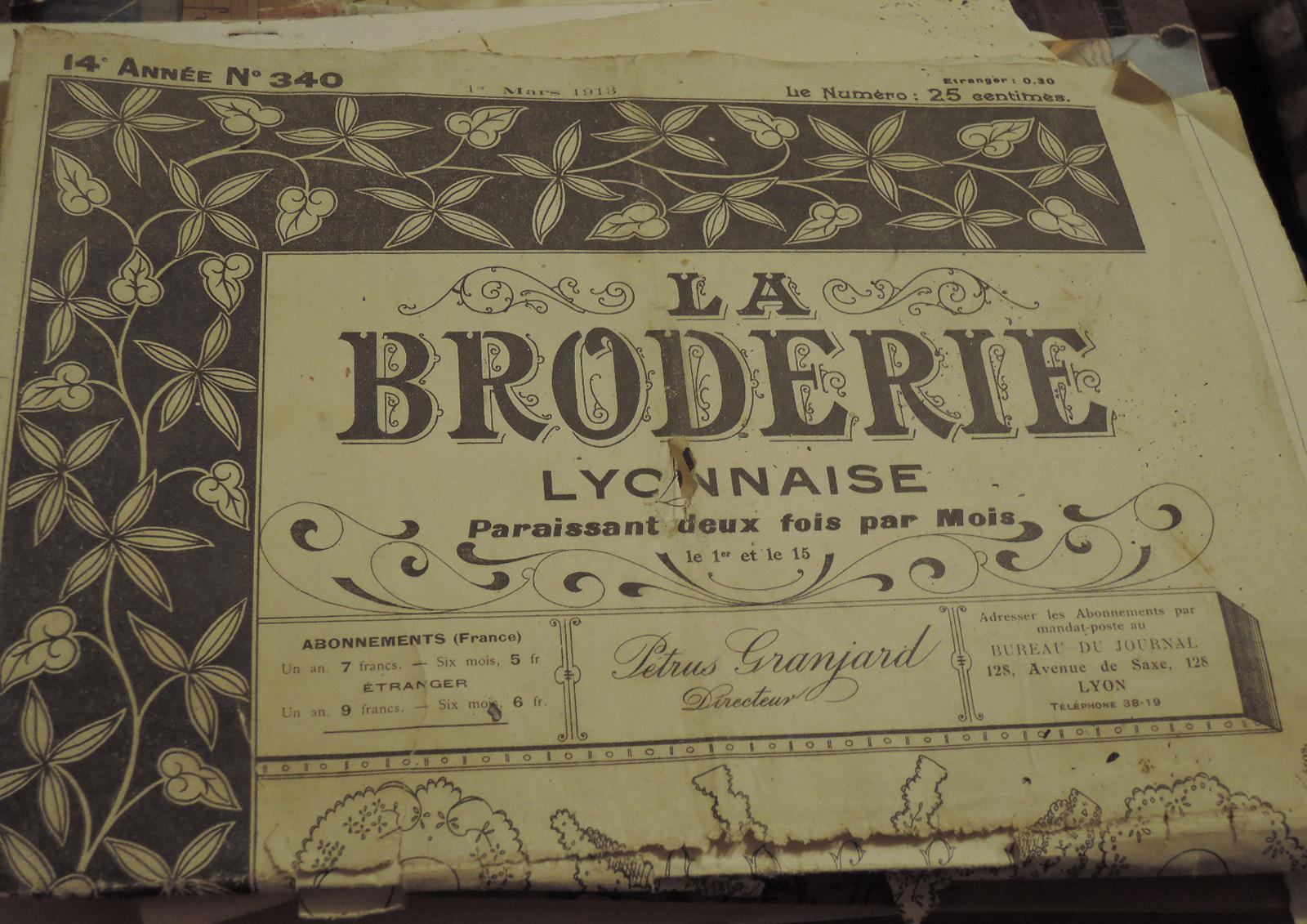

Y como no hay foto de esta etapa (porque Italia opaca todas las impresiones) voy a compartir con quienes el azar lleve hasta esta página un pequeño consejo viajero que ojalá les sea de utilidad alguna vez.

Es muy probable que, pasando la noche en un hotel y andando escasos de equipaje, os hayáis visto en alguna ocasión en la necesidad de lavar a mano, en el lavabo, una prenda de vestir y os hayáis encontrado luego con el problema de que no tenéis tiempo para que se seque.

Pues bien, he aquí un sencillo modo de acelerar notablemente el secado, usando la misma toalla del hotel con la que te has duchado, que estará algo húmeda pero no mojada.

Primero extiendes la prenda sobre la toalla, así:

Luego, según lo que te sobre de toalla sobre el tamaño de la prenda, pliegas aquélla sobre ésta, de este modo:

Después la enrollas sobre sí misma como si fuera un canelón:

Y, por último, le “das garrote” al rollito y aprietas con todas tus fuerzas durante diez o quince segundos (cuidado: si eres muy forzudo y la toalla está medio vieja puedes romperla, pero lo más probable es que no lo seas, y tengas que ayudarte de otra persona o, si estás solo, sujetando un extremo del “canelón” entre las rodillas):

De este modo, cuando deshagas el rollo, la mayor parte de la humedad que había en la prenda habrá pasado a la toalla.

Yo utilizo este método a diario, y con excelentes resultados. Dependiendo de los tejidos, a veces saco la prenda casi seca. Si tienes mucha prisa y hay un secador de pelo en la habitación, puedes acabar de secarla con él, pero es un derroche de energía. También, para ser lo más respetuoso posible con el medio ambiente, prefiero emplear la toalla con la que me he duchado, puesto que, habiendo sido usada, el hotel va a lavarla de todas formas. Pero esto son ya mis manías de ecologista extremo. Seguro que tu caso es diferente.

¡Ah! Todo esto suponiendo, claro, que no te importan las arrugas que quedarán en la ropa…