Dos años después de haber comprado esta moto (nueva, de concesionario), y tras haber recorrido 50.000 km con ella, se hace imprescindible una revisión a fondo del artículo original. Ya no tiene sentido mantener mis “primeras impresiones”, y es hora de introducir nuevos datos y experiencias. No obstante, mantendré alguna información general, útil para propietarios o posibles compradores de este modelo.

Pero antes de meterme en faena, un pequeño jarro de agua fría para quien esté demasiado ilusionado: en mi opinión, es una BMW “barata”, donde la marca bávara ha usado componentes de calidad regular, primando el ahorro sobre el buen producto.

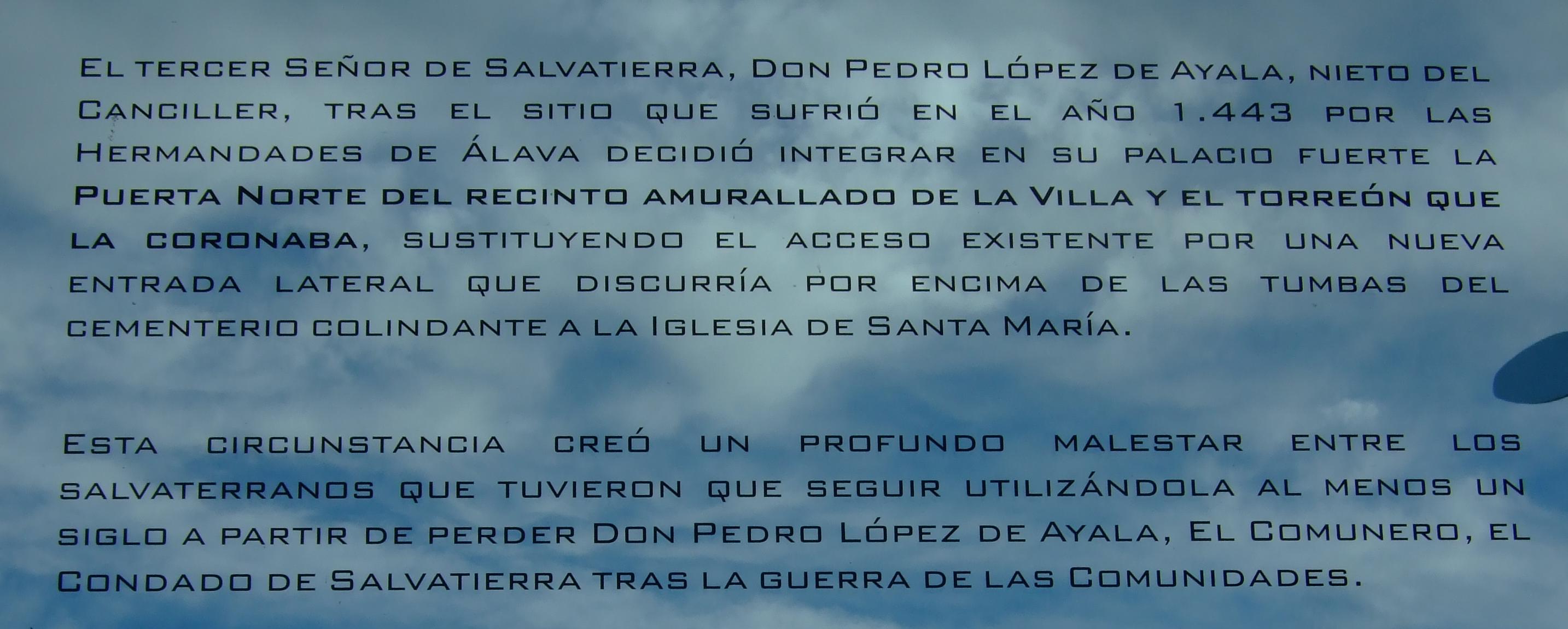

La BMW F800 GT en color “naranja Valencia”

Equipamiento.

Dos años y 50.000 km después, sigo considerando que el paquete seguridad es algo superfluo, al menos para mi estilo de conducción. Los elementos que ofrece (control electrónico de la suspensión + testigo de presión de neumáticos + control electrónico de la tracción) no me compensan el sobrecoste. Desde que la tengo, el control de tracción ha entrado en funcionamiento exactamente cero veces, y eso que he hecho muuuuchos quilómetros con lluvia o pavimento mojado. Peor aún: caso de haber entrado en acción, no me habría evitado la caída. Este control puede resultar útil a conductores muy racing, pero no al usuario medio de una GT.

En cuanto al ajuste electrónico de la suspensión, sinceramente, apenas noto diferencia alguna entre las tres posiciones que ofrece (sport, normal, confort), así que casi no lo utilizo. Se nota un poco entre sport y confort, pero la intermedia está de sobra. Aparte, en una ocasión me falló, y al darle al botón no cambió el ajuste. Ha sido sólo una vez en dos años, y se solucionó al apagar y volver a dar al encendido, pero ahí está el detalle.

Lo que sí me parece práctico de este paquete es el testigo de presión de neumáticos; no es vital, y mucho menos para la seguridad, pero sí útil. Además el sistema compensa el efecto temperatura, de modo que siempre sabes qué presión “en frío” llevas.

Lo dicho: para mi gusto, este extra no vale lo que cuesta, y además su nombre (“seguridad”) es puro márquetin. Y lo peor es que BMW nos lo pone difícil para comprar la moto sin él, porque casi todas las unidades en stock lo llevan incorporado. Si no lo quieres tendrás que encargar una unidad sin él y esperar dos meses a que la fabriquen y te la envíen.

En cuanto al paquete confort (puños calientes + soporte de maletas + caballete central + ordenador de a bordo), siendo menos oneroso que el seguridad, resulta mucho más práctico; tanto, que no me explico cómo el caballete y los puños calientes no son equipamiento de serie, como sí lo es el ABS. También encuentro muy útil el “ordenador”, para llevar cuenta del consumo, distancias, la marcha engranada, etc.

En cualquier caso, y aunque teóricamente el comprador puede elegir la combinación de extras que se le antoje, este paquete también viene incorporado en casi todas las unidades que llegan a los concesionarios; lo cual, dicho sea de paso, da cuenta de una filosofía de márquetin engañoso, a mi modo de ver.

A horcajadas.

Uno de los tres aspectos más importantes de la F800GT es su contenido peso: 215 kg (en orden de marcha) la hacen una moto bastante manejable tanto en conducción como en parado; de hecho, es todo un logro para una moto de este porte, y muy importante para cualquier piloto pequeño (< 70 kg) que no se dedique a la halterofilia. Además, está bien distribuido, con el centro de gravedad bastante bajo, lo cual se deja notar sobre todo en los momentos críticos. Alguna vez que se me ha caído en parado he podido levantarla sin dejarme los riñones en el intento.

Sobre catálogo, hay disponible toda una gama de alturas de asiento. Yo tengo el bajo (785 mm), que va bien para mi estatura (1,72) aunque pienso que el extra-bajo (770 mm) me iría mejor, por eso de plantar bien ambos pies en el suelo; aunque supongo que eso me pasaría factura a la hora de hacer tiradas largas, pues llevaría las rodillas más flexionadas.

Interior de maleta izquierda. La bandeja queda muy inclinada.

Equipaje, y tal.

Las maletas touring, que hacen parecer a la moto un burro con aguaderas, tienen un práctico y sencillo sistema de anclaje y cierre y ofrecen una aceptable capacidad de carga, y en ambas cabe un casco integral (comprobado). Pero encuentro su diseño interior poco práctico y no muy aprovechable; en concreto la izquierda, que además de perder el espacio para salvar el silenciador, al abrirla con la moto sobre el soporte lateral lo que lleves dentro se resbala y cae (si bien con la práctica acabas aprendiendo a distribuir el equipaje para sortear el problema). La estanqueidad es muy buena: jamás, pese a que me han caído diluvios, se me ha mojado lo que llevaba dentro; de lo cual se extrae una conclusión interesante: las bolsas impermeables interiores (opcionales) son del todo superfluas.

Ahora bien, precisamente aquí encuentro un detalle más de “moto barata”: los enganches se rompen con suma facilidad. Al menor golpe con un obstáculo –o incluso con una caída en parado– cascan. Por suerte, no van solidarios a las maletas y pueden comprarse aparte. Y lo que me parece ya de auténtica miseria es que la trinca interior para sujetar el equipaje va pegada con pegamento Imedio en lugar de cosida, y se despega con sólo mirarla. Yo he tenido que reforzarlas con costuras manuales. No es que sea muy importante, pero contribuye a esa desagradable sensación de producto barato.

El top case original BMW es ridículamente pequeño, y desde luego no hace honor a las siglas de Gran Turismo con que han bautizado esta moto. Aquí de nuevo (en las siglas) se pone en evidencia el márquetin deshonesto. [Fuera de crítica: yo he montado un Shad 46 y estoy encantado: es capaz y práctico. Con él y las maletas laterales me recorro Europa durante meses y meses sin problemas de espacio. El Givi era muy caro y el anclaje peor y más pesado. Puedes ver fotos en algunos de los capítulos de mi serie “Viaje a ninguna parte”.]

Buen sistema de cierre y fijación maletas originales.

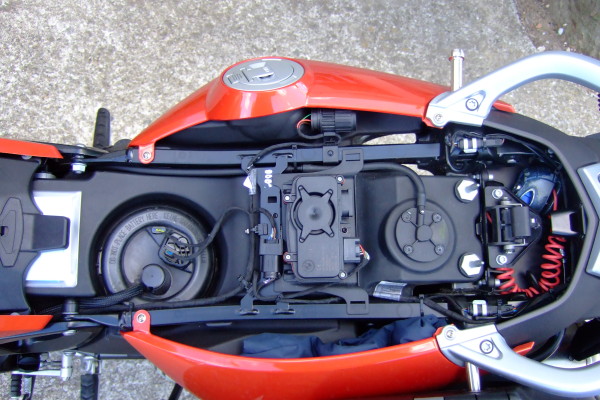

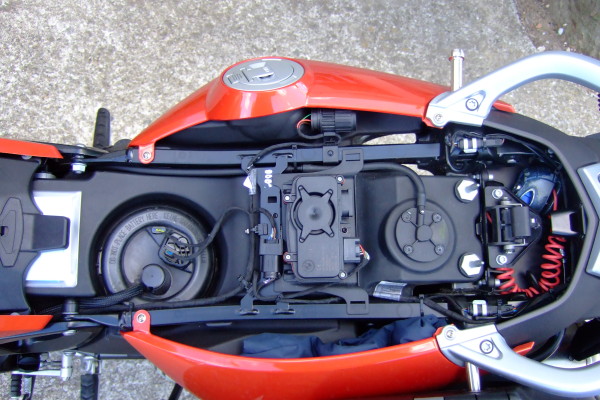

Bajo el asiento, que se quita y se pone con elegante facilidad, hay varios huecos prácticos para guardar pequeños objetos: dos espacios laterales donde caben un impermeable ligero, algunas herramientas y un chaleco reflectante, más dos espacios centrales para la documentación, un kit de reparación de pinchazos, el candado o un cable para el casco.

Útiles espacios bajo el asiento.

En el lado negativo, echo mucho de menos una guantera o receptáculo donde dejar unas monedas, el tiquet de la autopista o las gafas de sol. El carenado delantero tiene sobrada anchura para tal compartimento, pero BMW ha dejado pasar este detalle que vendría fenomenal.

A los mandos.

Una vez que te montas, te encuentras frente a una instrumentación muy completa, con todos los testigos (si la has comprado con ordenador) y la información que necesites, incluyendo un útil indicador de marcha engranada. Sólo se me ocurre una mejora: en lugar del cronómetro de precisión (que no lo he usado para nada), sería mejor un reloj de tiempo de viaje parcial.

Las piñas tienen un diseño práctico y los interruptores están bien distribuidos, aunque la intermitencia se me queda algo lejos del pulgar y es difícil activarla si estás agarrando el embrague, cosa muy frecuente en giros lentos, de modo que a menudo resulta imposible señalizar una maniobra. Pero lo peor es la mala calidad: tienen un tacto “de juguete” y tengo el presentimiento de que el interruptor del intermitente va a romperse en cualquier momento, como si estuviera diseñado para romperse justo a los dos años (para que caiga fuera de garantía).

Por lo demás, considero un gran acierto que las luces largas compartan interruptor con las ráfagas: éstas hacia atrás, largas hacia delante; resulta ágil e intuitivo. Aparte, algunas funciones del ordenador se pueden seleccionar con un pulsador en la piña izquierda, que también es práctico.

Piña izquierda

En marcha.

La parte motor/transmisión deja bastante que desear, para mi gusto, empezando por el ruido del escape, que encuentro indiscreto y macarra. Ese ¡vrrooom! abierto de las aceleraciones me impide pasar inadvertido, sobre todo en conducción urbana.

Lo segundo -y esto es ya más importante- es que el cambio va duro; y especialmente el punto muerto, que en ocasiones no entra hagas lo que hagas, y puede ser necesario incluso parar el motor. A menudo, en los semáforos, tengo que renunciar a buscarlo y me veo obligado a mantener el embrague apretado. E insisto, pese a lo que digan los fanboys de BMW: no es una cuestión de rodaje: con 50.000 km va igual de duro que el primer día.

Conducción urbana.

Decididamente, la ciudad no es su terreno. Otra mala nota aquí. Cierto es que, gracias a su peso y dimensiones, resulta una moto ágil; pero varios inconvenientes se interponen seriamente entre la F800 GT y una conducción cómoda por las calles:

· Primero: la dificultad, ya dicha, para encontrar el punto muerto.

· Segundo: su mal comportamiento a bajas revoluciones, donde el par es tan pobre que, si vas a menos de 30 km/h, la moto traquetea incluso en primera, obligándonos a usar mucho el medio embrague; lo cual, siendo éste de cable y bastante duro, supone un serio ejercicio para el antebrazo. Aparte de que en tales casos, como ya dije, resulta difícil alcanzar el intermitente para señalizar.

· Tercero: la amortiguación algo dura (incluso en su ajuste más blando) resulta incómoda en las cebras sobreelevadas y en adoquinado.

· Cuarto: las maletas sobresalen mucho. Más que los retrovisores. De modo que hay que llevar sumo cuidado para no rozarse o topar con ellas a los coches u obstáculos.

Carretera.

En este terreno se encuentra más cómoda y muestra sus aspectos más favorables; sobre todo en carreteras secundarias con buenas curvas. Buena estabilidad, buen par por encima de 2500 rpm, acertada postura de conducción sport, potente frenada y buen aplomo en los giros contribuyen a una conducción segura y divertida. No obstante, no es una moto de racing, y si quieres buscar el límite no sabes cómo te va a responder. A veces desliza de atrás cuando menos te lo esperas. A menudo tengo que rectificar en una fracción de segundo e invadir el carril izquierdo… o el arcén derecho.

Bien es verdad que, de esto, tienen mucha culpa los neumáticos Continental de serie, que se comportan muy irregularmente según la temperatura y el asfalto: desde tumbar como un campeón hasta patinar en una simple rotonda, casi parado y con el asfalto seco. Los encontré muy poco fiables. Después he montado Michelín Pilot y Metzeler Z6, con los que mejoró el agarre apreciablemente; ahora bien: desde que probé los últimos, unos Dunlop, creo que he encontrado mi goma ideal, porque la diferencia es asombrosa; y me da igual que me duren menos km: hay demasiado en juego para preocuparse por el dinero aquí.

En autopista…

…también se deja conducir bien, pero aquí vuelve a flaquear un poco, por dos factores que –a mi entender– serían relativamente fáciles de mejorar por BMW. Uno de ellos es la insuficiente protección contra el viento a partir de 100 km/h (la cúpula sólo protege hasta los hombros y la presión del aire se sufre de lleno en el casco), y el otro es la postura de conducción: si bien resulta cómoda y efectiva para viajes cortos por carreteras secundarias o con curvas, la autovía se me hace muy pesada: al cabo de hora y media me castiga bastante las vértebras del cuello. Encuentro que el manillar, entre sport y touring, no tiene las virtudes de una cosa ni de la otra. Rotándolo un poco hacia arriba (lleva dos tornillos Torx huecos) mejora algo en conducción touring, pero no lo suficiente. Así que, entre una cosa y otra, el cuello sufre una tensión que pronto se convierte en fatiga.

En cuanto a las piernas, algo parecido: la postura que la moto me pide es aceptable para un viaje desenfadado por carreteras de curvas, pero no es la idónea para autovía: tras dos horas de carretera, siento la imperiosa necesidad de estirar las rodillas.

[Fuera de crítica: hace tiempo monté la cúpula alta de Givi, con la que estoy contento sólo a medias: aunque cubre bien hombros y cuello y ofrece cierta protección del frío a las manos, el aire pega a media altura del casco y la turbulencia (por tanto el ruido) es incluso mayor que con la cúpula original. Otra pega es que Givi no ha cuidado los detalles y, para instalarla como Dios manda, hay que modificarla un poco: agrandar las oquedades para los tornillos y acoplarle unos resaltes para ubicar los silent blocks. Para fotos con esta cúpula, mira por ejemplo este capítulo de mi blog.]

Otro inconveniente menor en autopista, aunque no despreciable, son las vibraciones del motor: por encima de 135 km/h se transmiten sensiblemente a las manos, con el consiguiente hormigueo.

A la cúpula le falta un poquito de anchura y altura.

Problemas:

Además de los ya mencionados, a medida que he ido haciéndole quilómetros han aparecido o se han puesto de relevancia otros problemas:

Durante mucho tiempo me ha dado la lata un ruido en el tren trasero: al circular despacio (de otro modo el viento y el motor lo sofocan), a veces escucho una especie de gemido que se repite a cada giro de la rueda, normalmente con tiempo caluroso. La llevé a cuatro talleres BMW y en todos, tras hacer las comprobaciones oportunas del eje y la correa, me dijeron que todo estaba correcto. Pero el ruido ahí sigue. Al final, en un foro BMW norteamericano, leí que la tensión nominal de la correa es demasiado alta, y sugerían aflojarla un poco. Lo hice y, en efecto, el ruido disminuyó algo. En ese caso, muy mal por BMW recomendar que la correa vaya tan tensa.

Otro, no muy grave pero enojoso y algo oneroso, es que aproximadamente cada 10.000 km la lámpara de luz de cruce se funde; y lo hace en un momento muy concreto: con el auto-chequeo electrónico al conectar el encendido. Algo debe estar mal diseñado que crea un pico de tensión en los contactos de la lámpara. Pero incluso pasando por alto el coste de una nueva (que no son baratas) y lo complicado de cambiarla, al cabo de varias sustituciones este problema deriva en uno bastante más caro: con el cuarto o quinto reemplazo de bombilla, el zócalo portalámparas, que es de plástico malo, se rompe y toca comprar una óptica nueva. Así que un consejo importante para quien tenga esta moto es evitar en lo posible girar el contacto si tienes que detener el motor sólo por unos minutos o un breve rato: mejor utiliza el botón de parada y mantén el contacto en ON: así evitarás el auto-chequeo y las consecuencias que acabas de leer.

Aparte, me parece bastante serio el que las vibraciones del motor aflojen la tornillería, incluso la más impensada. A pesar de que hago comprobar los tornillos en las revisiones, se me aflojaron los tres del soporte lateral y perdí uno de ellos; también perdí otro de una tapa del lado derecho, que por suerte el mecánico detectó, y también casi pierdo uno del retrovisor. Así que aconsejo hacer una inspección visual cada mil qulómetros.

Además de los ya mencionados, otros detalles que revelan componentes de calidad dudosa, pasables en una moto china pero imperdonables en BMW, son:

· Las gomas cubrepolvo que protegen los cables de freno y embrague son tan malas que al cabo de sólo seis meses la intemperie ya las había cuarteado.

· Las barras de los amortiguadores delanteros, así como el escape, empezaron a presentar leves manchitas de óxido al cabo de medio año. ¡Y eso que vivo en Madrid, con clima muy seco!

· La alarma que viene como extra es mala. El mando remoto tiene muy poco alcance y a veces tengo que estar diez segundos apretando el botón para que se active; y en alguna ocasión aislada he tenido incluso que desistir sin lograrlo (supongo que a causa de inhibidores en la zona). Aparte, el pitido tiene poca potencia y queda fácilmente sofocado en un ambiente ruidoso. Por último, hay que mover mucho la moto para que se dispare la alarma.

Es evidente que BMW se empeña en ahorrar hasta el último céntimo en la producción de este modelo.

Resumen.

A pesar de los problemas descritos y ese feeling de “moto china”, sus tres principales virtudes (para mi gusto) pueden llegar a compensar con creces la compra y se lo ponen difícil a cualquier competidora: tracción por correa, peso ligero y bajo consumo. Olvidarse de los engrases de cadena es algo que, para mí, no tiene precio; y sacarle 400 km a 15 l de gasolina se agradece mucho en los tiempos que corren. Pero, aun así, si tuviese que elegir de nuevo posiblemente optaría por otra moto. Esta es mi primera BMW y siento decir que la casa me ha decepcionado. Creo que la marca debería tomarse mucho más en serio los problemas mecánicos y la calidad de los componentes en todos sus modelos, no sólo en sus “buques insignia”.

Por lo demás, a mi criterio, una postura de conducción más relajada y una cúpula más alta no le restarían a esta F800 ni un ápice de sus virtudes sport y mejoraría notablemente su faceta turismo. Tal como es ahora, apellidarla GT es una tomadura de pelo. Esta moto no es una Gran Turismo se mire como se mire.

Para quien le interese, aquí van mis consumos medios de carretera, rigurosamente medidos (sólo un tripulante, a media carga):

A 90 km/h reales (que son 97 km/h de velocímetro): 3,6 l/100. (Es el consumo medio que he tenido durante los 17.000 km de mi viaje por Europa. Pero hay que tener en cuenta que la velocidad media del viaje ha salido a 57 km/h.)

A 100 km/h reales (que son 108 km/h de velocímetro): 3,9 l/100

A 115 km/h reales (que son 124 km/h de velocímetro): 4,3 l/100

En prueba de varias semanas, circulando a distintas velocidades, incluyendo también ciudad, suelo obtener un promedio de 4,1 l/100.

Estos resultados son idénticos a los declarados por las especificaciones técnicas, salvo que el velocímetro tiene un error del 8%; es decir, que BMW declara consumos 10% inferiores a los reales.

Revisión de los 10.000 km y de los 20.000 km.

Ambas sin problemas. Son revisiones sencillas que sólo piden cambio de aceite y filtros, comprobación de niveles, pastillas, electricidad, tornillería y tensión de la correa tractora. Todo normal. El filtro de aire a los 20.000 salió perfectamente reutilizable. En cuanto al aceite, y para el uso que yo le doy a la moto, me aguantaría perfectamente 15.000 km, así que en cuanto se le pase la garantía vale la pena “flexibilizar” las revisiones para dejarlas en un coste más razonable.

Revisión de los 40.000 km.

Bastante bien. La correa de tracción, que se recomienda cambiar a los 40.000 km, está en perfecto estado, sin cuarteo ni desgaste apreciables, así que no la sustituí. Las válvulas no necesitaron ajuste y estaban ligeramente abiertas, lo que me garantiza otros dos años sin tener que tocarlas. Pero esto, más que virtud de la moto, puede deberse a que mi conducción es muy tranquila. Las pastillas de freno delanteras en bastante buen estado y las traseras gastadillas, aunque aguantan; pero esto depende sobre todo del modo de conducir.