Suecia tiene la mala fortuna de compartir mil millas de frontera con uno de los países más sorprendentes del orbe: Noruega; de modo que en la comparación siempre sale perdiendo. De hecho, yo creo que los suecos saben tan perdida esa batalla que ni siquiera intentan ganarla. Ni sus inacabables extensiones de bosque, ni su infinidad de lagos, sus manadas de renos u otras bellezas naturales bastan para impresionar al viajero que entre por tal frontera.

Como yo, por ejemplo

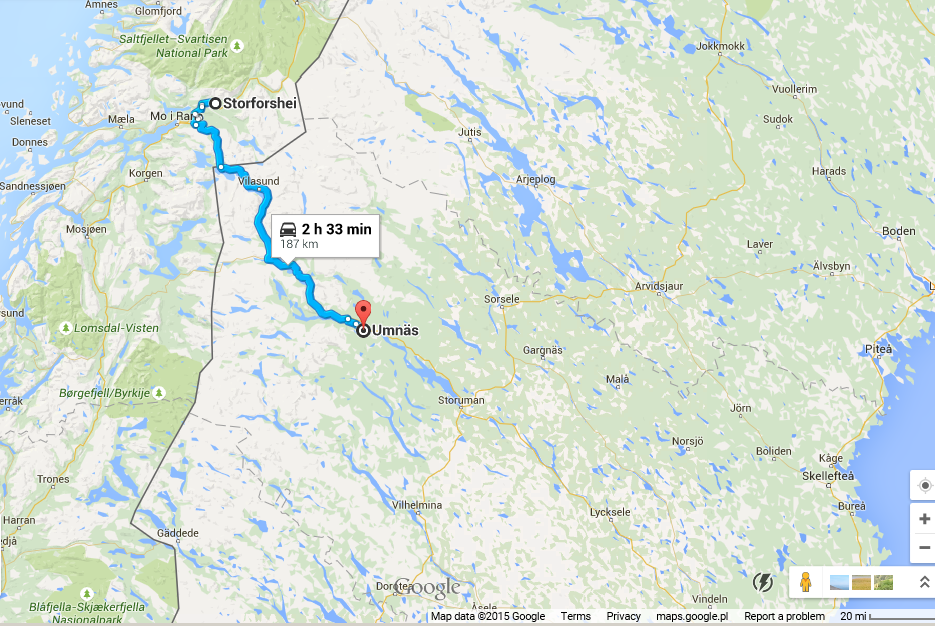

Una mañana lluviosa y poco amable de finales de agosto cruzo la línea imaginaria (apenas un letrero en la carretera, cincuenta quilómetros al sudeste de Mo i Rana) que separa Noruega de Suecia, y a partir de la cual comienza lo que, de este lado, han bautizado como Bla Vagen (la Ruta Azul), por la cantidad de ríos y lagos que bordea en todo su recorrido hasta Umea, ya en el golfo de Botnia.

Mientras un chubasco me mojaba al pasar las montañas, venía yo pensaodo que no he tenido suerte con las temperaturas en este viaje: durante las primeras semanas, desde España, a través de Centroeuropa y hasta el sur de Finlandia, las máximas no bajaron de 30 grados; y luego en cosa de dos días pegaron un bajón, y desde Laponia hasta aquí apenas han subido de 15; así que Fortuna me ha escatimado ese rango idóneo, entre 20 y 25 grados, que tanto nos gusta a los moteros.

Esta Bla Vagen, por mucho que el nombre quiera adornarla, es una carretera más bien simplona y con poca gracia. Ciento y pico quilómetros llevo ya en ella sin mucha variedad: bosques, ríos, lagos y algún glaciar perdido, pero todo de cierta monotonía. Con ser un bonito entorno, ningún paisaje destaca mucho ni me pide hacerle una foto. Apenas he visto un pueblo, ni granjas, ni siquiera un cruce con otra carretera, para variar. De cuando en cuando una cabaña de pescadores y poco más.

Por fin, en una pequeña localidad llamada Tarnaby, me paro a tomar un café y, de paso, intentar comprar una pegatina, para Rosaura, con la bandera de Suecia. A mi pregunta, la dependienta de la tienda de souvenirs, una mujer blanca, rubia y de ojos azules en cuyos rasgos, fijándose uno bien, podría adivinarse cierto aire asiático, responde entre suficiente y ofendida: ‘no, no; esto es territorio lapón; aquí sólo vendemos banderas sami’. Pues a otro perro con ese hueso, pienso yo. Me parece un poco patético ese regionalismo, sobre todo viniendo de alguien que tendrá, como mucho, un octavo de sangre lapona; y además dudo bastante que esa nación haya tenido bandera alguna. ¡Complejos provincianos! Pero o mucho me temo o, para bien o para mal, la época de las naciones pequeñas y las lenguas minoritarias tiene los días contados por siempre jamás amén.

Y como yo me limito a los estados reconocidos por la ONU (si tuviera que poner una pegatina en el carenado por cada región, provincia o ciudad por la que paso, no tendría espacio bastante), no he comprado banderita en Tarnaby. Por lo demás, me ha sorprendido enterarme de que Laponia se extienda hasta tan abajo en Suecia, porque yo me la suponía limitada al norte de Finlandia. El territorio sami es, pues, mucho más amplio de lo que yo pensaba. Una de esas nociones que aprendemos mal un día y arrastramos el error durante el resto de nuestra vida, o hasta que el azar nos saca de él.

De nuevo a lomos de Rosaura, la carretera y el bosque, se me viene a la memoria la primera vez que viajé por Suecia, un cuarto de siglo atrás. ¡Ya entonces sentía yo la llamada del Norte! Contaba, a la sazón, con mucha más energía y bastante menos presupuesto que ahora, y me había comprado, para Centroeuropa y Escandinavia, uno de esos billetes Interrail que permiten viajar, en tren, tanto como se quiera durante cierto tiempo. Pues bien, una de las cosas que mejor recuerdo es mi propio asombro al contemplar –con ojos jóvenes que aún sabían sorprenderse– las interminables extensiones de nieve subrayadas por los negros raíles que se perdían en una elegante perspectiva cónica, y las llanuras heladas de los lagos. ¡Hoy me siento tan distinto del muchacho aquél!; y se me antoja, además, inoportuno eso de tener experiencia, porque lo que entonces movía las fibras de mi sensibilidad me resulta hoy trivial y apenas me hace pestañear. Cierto es que entonces los inviernos eran aún como Dios manda y, en aquella ocasión, recién entraba la primavera, de modo que los paisajes lucían un traje muy distinto al que tienen ahora; pero aun así, hoy una similar belleza resbala por mi piel como lluvia sobre un impermeable, y apenas sé disfrutarla.

Lo que no es impermeable es mi chaquetón de cordura, de modo que esta lluvia intermitente empieza a cansarme más de la cuenta. Para variar de la monótona perfección de la Bla Vagen me meto por una carretera secundaria que lleva a un pueblo (¿un pueblo? ¿Y dónde están sus casas?) llamado Umnäs; y ahí, muy oportunamente (aunque no tanto que me haya evitado el chubasco final definitivo), encuentro una hospedería (albergue, hotel, pub, camping y museo étnico) que se llama Nordic Alaska, y que me viene como anillo al dedo. ¿Tienen habitaciones libres? Todas para mí: soy el único cliente. Una cama en el albergue, 200 coronas; una habitación en el hotel, 650. Me quedo con la segunda.

Da la casualidad de que el hombre que lleva el negocio, un tipo de lo más amable y servicial, habla español porque ha estado casado con una latina (se refiere a una hispanoamericana, claro), en concreto panameña, con la que vivió en Barcelona. Y, siendo un enamorado de esa ciudad, me parece que lo he decepcionado un poco al decirle que soy de Madrid. Como quiera que sea, debe sentirse solo aquí solo, o tener ganas de practicar su español o de contarle su vida alguien, y como a mí no me importa escucharla, pues me la ha contado.

Resulta que la panameña le ponía los cuernos, y cuando él se enteró se marchó a vivir a Gales para tomar distancia. Y tanto le gustó el país y su gente que se quedó a vivir cinco años, involucrándose además en diversas prácticas que pudieran ayudarlo a superar el trauma de la separación, como asistir a cursos de meditación o auto-conocimiento, probar sorbos de la religión budista, etc. ‘Ahora –me cuenta– por fin la he perdonado y estoy en paz conmigo mismo y con ella.’

Se declara un enamorado de los lugares tranquilos, como este resort perdida en el territorio lapón, y detesta la caza con toda su alma; cosa ésta que, me temo, debe causarle más de una jaqueca, porque la principal clientela del Nordic Alaska, con diferencia, son los cazadores. Pero aquí está el hombre, de empleado para todo: cocinero, recepcionista, mantenedor, limpiador y guía del museo, día y noche de lunes a domingo.

Gente curiosa que se encuentra uno por el mundo.

Otra cosa que yo no sabía es que los suecos son casi tan aficionados a la sauna como los fineses; y como hay una en el sótano del hotel (una sauna, digo, no una finesa) he aprovechado para darme una sesión, aunque la ducha no tenía agua fría y he tenido que acuclillarme bajo el grifo como una rana para refrescarme entre rounds. Así y todo, me ha entonado el cuerpo y dejado listo para el paseo campestre de rigor.

Para concluir, aquí el aprendiz de español me ha preparado un plato de pescado fresco, muy sabroso, y ya no me queda sino leer un poco y afrontar el peor momento de mis jornadas últimamente: la noche funesta donde el monstruo de la ansiedad vive.