Quizá con su mejor intención, pero con dudoso criterio, el empleado del Arctic Alaska me recomienda, porque hay obras en la Bla Vagen hacia Umea, una ruta alternativa, muy bonita, por Vihelmina. Al consultarla en mis mapas, figura sin pavimentar, pero el hombre me asegura que está asfaltada excepto, si acaso, algún trecho no muy largo. Fiándome de su conocimiento y buen sentido, arranco en esa dirección, pero a la media docena de quilómetros la carretera se convierte en un camino de tierra que se pierde, loma tras loma, en la lontananza. Tras seguirlo un tramo, no viéndole fin y para colmo con esta lluvia, como no quiero acabar embarrado hasta las orejas regreso a la Bla Vagen confiando en que las obras sean un mal menor.

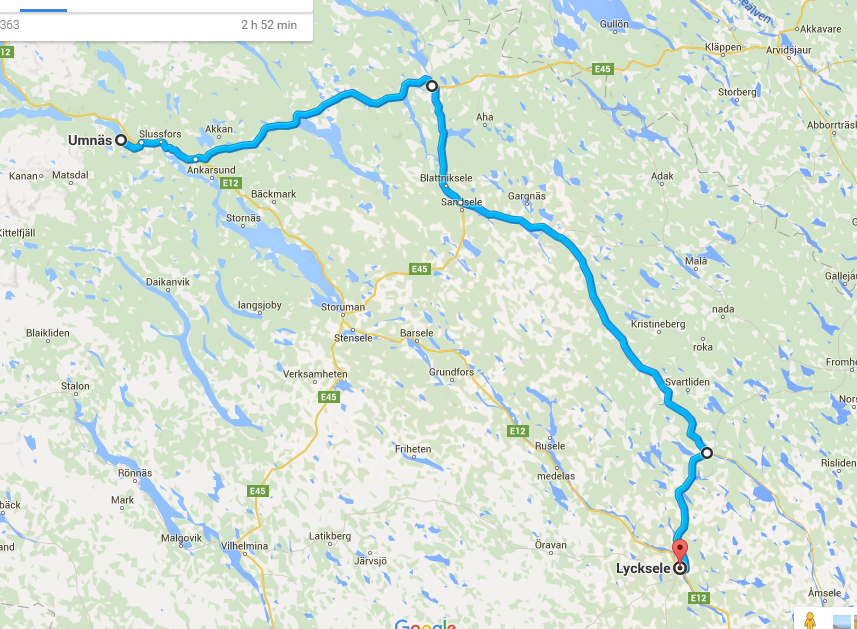

“Comienzan (las obras) bastante más adelante –me dicen en una gasolinera–, pasado el desvío a Sorsele”; desvío que puedo coger y continuar luego hacia Umea por la ruta 363. Eso es buena información, y no la que me ha dado el fulano del Arctic Alaska. Y es que con demasiada frecuencia damos consejo sin tener en cuenta que lo que vale para unos no necesariamente conviene a otros, y que no siempre lo que a nosotros nos gusta agrada también a los demás.

Pues bien: por este itinerario he logrado esquivar las obras, pero no la monotonía. Si la etapa de ayer fue poco amena, la de hoy resulta larga y aburrida sin paliativos: leguas y leguas de carretera sin apenas curvas ni otro paisaje que un bosque uniforme, atravesando sólo un par de localidades desprovistas del menor atractivo. Lo único que encuentro digno de una nota en mi diario es el hecho curioso –aunque no sorprendente– de que, en esta parte de Suecia, las aguas fluviales tienen ese mismo color turba que en Finlandia. Imagino que ambas tierras comparten plataforma continental y sustrato geológico.

A la hora de buscar alojamiento, y en vista de que mis gadgets electrónicos no indican la presencia de hospedaje alguno por la 363, decido abandonarla antes de lo previsto y tomar de nuevo la Bla Vagen a la altura de Lycksele. ¡Qué lejos quedan –pienso– aquellas primeras etapas de 80 km por los países mediterráneos, al comienzo de este viaje a Ninguna Parte! Debo de estar cansándome de tanto vagabundear, porque poco a poco he ido aumentando el quilometraje de las jornadas: priero hacía ochenta, luego un centenar por Centroeuropa, centena y media por el Báltico y Finlandia, y estos días últimos no es raro que haga más de doscientos, como hoy.

Lycksele parece una ciudad algo grandecita –para lo que son estas latitudes– y tal vez centro comercial de la región. No es muy distinta de otras ciudades que tengo visto en Finlandia, similares en arquitectura urbana, tipo de trazado y estilo de viviendas. (¿Será porque durante décadas ambos países estuvieron bajo la misma corona?) Rebuscando un poco, en una calle secundaria del centro doy con un hotel que me sirve para pasar la noche: Park Hotel, a 650 coronas la habitación. El recepcionista, un prójimo con pinta de paquistaní, me despacha con notable desgana.

Al igual que en Noruega, también aquí me llama la atención la cantidad de inmigrantes que veo: calculo que dos de cada diez vecinos son gente de otras razas: negros, indios o turcos; la mayoría, además, muy jóvenes: entre 20 y 25 años. Casualmente, según tomo estas notas se detiene junto a mí una furgoneta de la que salen seis o siete negros en plan negrata; y poco después, mientras doy un paseo, me cruzo con dos coches tuneados a lo macarra, conducidos también por sendos negros. ¿Intenta Occidente purgar su complejo de culpa?

Ante este paisaje humano, ¡cuánto más chocante no resulta constatar que esto sigue siendo Laponia! El nombre de algunos locales lo delata: Lapland Hotel, Pizzería Laponia, etc. Por cierto que, para variar, no veo ningún restaurante de comida sueca (suponiendo que tal cosa exista). Casi toda la oferta se resume en varios kebab-pizzerías, un chino y un japonés. Todo el negocio culinario es asiático, teniendo en cuenta que incluso la pizza y la pasta han dejado de ser italianas, adoptadas ya como propias por los turcos.

Por fin encuentro un restaurante que, desde fuera, parece local; pero al entrar me reciben tres sonrisas morenas de Oriente Próximo: uno en la caja, otro en la cocina y otro sirviendo en las mesas. Para no ofenderlos, me escapo con la excusa de que no tienen menú en inglés. Pero al final no tengo más remedio que rendirme a la testaruda realidad, elijo otro local cualquiera, casi al azar. Lo llevan cuatro moros que, para engancharme, al más puro estilo Marraqués me preguntan de dónde soy y me envuelven con zalemas. De antemano derrotado, me dejo hacer y pido la carta, que no tiene más que lo ya dicho. Por suerte, en una esquina encuentro un plato de pescado, y lo pido. Lo sirven bien, con abundante guarnición y una ensalada adicional. Nada de cobrar el pan aparte, como en la pícara España.

Una última nota –no sorprendente pero sí llamativa– sobre esta ciudad es la gran proporción de peluquerías que tiene: sólo en el centro, he contado nada menos que cinco; o sea, la cuarta parte de los locales. Una vez más, la vanidad resulta ser un comprador incondicional y garantizar el negocio.