Estoy en el área común del hostal Majhu (en Tacna, Perú), un ruidoso edificio sobre la ruidosa avenida 28 de Agosto, cuyo incesante tráfico se escucha, amplificado por el eco de las paredes vacías, a través de las ventanas permanentemente abiertas. Me cuesta trabajo entender cómo a esta gente, por muy acostumbrada que esté, no le molesta tal nivel de decibelios. Por lo demás, el lugar está bien, todo nuevo, limpieza impecable y un verdadero sol de recepcionista. Si no fuese por el ruido me plantearía quedarme una segunda noche. Además, hace frío, porque el clima de Tacna -debido a su ubicación geográfica- es fresco y aquí las casas no tienen calefacción; así que me he preparado una manzanilla que he encontrado en el office, a falta de té, para entonarme un poco el cuerpo mientras escribo.

Esta mañana aún estaba en Arica (Chile), donde pasé un par de días preparando mi venida al Perú. Salí de mi alojamiento a primera hora en dirección a la terminal rodoviaria internacional (vulgo estación de autobuses), adonde llegué diez minutos más tarde en un colectivo (taxis de uso compartido por varios pasajeros), justo a tiempo para abordar un microbús que salía en ese momento hacia Perú; y apenas un cuarto de hora más tarde estábamos ya haciendo cola para cruzar la frontera, donde hubimos de esperar una hora hasta que nos tocó el turno. Por lo visto, cada día miles de chilenos de la Primera Región (Arica y Parinacota) cruzan al país vecino, sobre todo en época de vacaciones, para hacer turismo y comprar artículos por la cuarta parte del precio que pagarían en Chile. Cuando nos llegó la vez descendimos del vehículo, pasamos con relativa agilidad los controles fronterizos y tuvimos luego que esperar otra hora a que despacharan los trámites necesarios para que el bus pudiese completar su ruta. Más largo se me hizo el segundo tramo, hasta Tacna, no sólo por su mayor longitud sino porque uno de esos insufribles charlatanes, provisto de un kit “manos libres” y un potente amplificador, abordó el vehículo y durante todo el trayecto nos torturó con las virtudes medicinales, curativas y hasta espirituales de una variedad hierbas que, casualmente, él vendía. Esto del charlatán es un detalle más significativo de lo que podría parecer, pues simboliza gráficamente la transición entre dos hispanoaméricas bastante distintas: la relativamente europeizada que representa el Cono Sur y la más caótica del Caribe y Mesoamérica que se extiende desde Guatemala hasta Perú y Bolivia. Desde el instante en que ese tipo empezó a parlotear me sentí como si estuviese en Honduras o El Salvador. Tuve que recurrir a encajarme los auriculares y, a todo el volumen que daban de sí, ponerme a escuchar un programa de radio que había grabado; y aun así hube de hacer un consciente esfuerzo para centrar mi atención en el audio e ignorar el cansino y taladrante discurso que el vendedor ambulante estaba endilgando al pasaje.

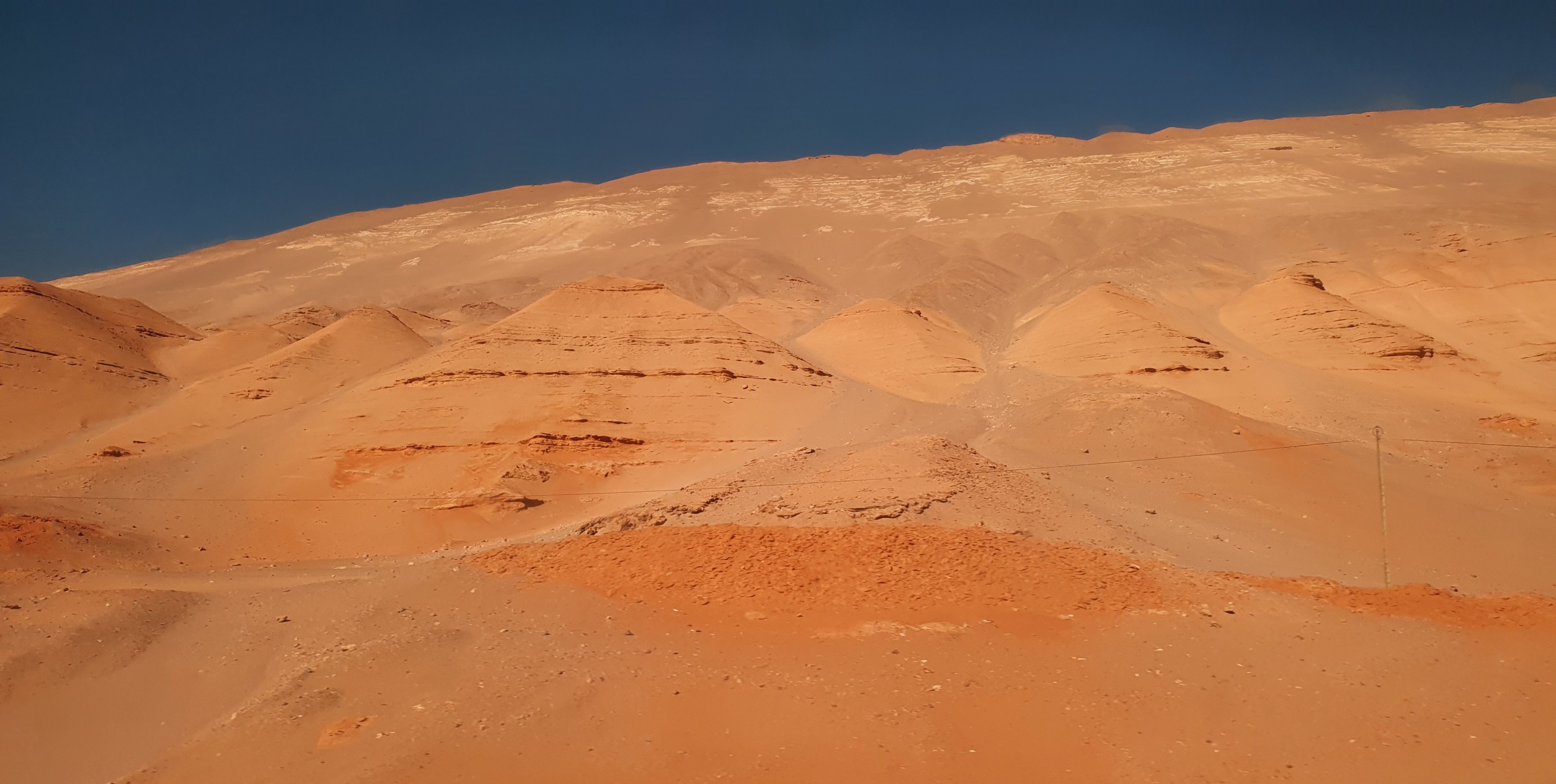

A lo largo del trayecto entre la frontera y Tacna dos detalles llaman la atención del viajero curioso: el primero, los jóvenes olivares de irrigación en pleno desierto y, la verdad, con muy lozano aspecto que se extienden a lo largo de bastantes quilómetros a ambos lados de la carretera, junto a otras plantaciones del mismo tipo pero con unos frutales (quizá pistachos) que no supe identificar. Resulta asombroso que este desierto, debidamente regado, pueda ser fértil. El otro, los centenares o miles de casas que se alineaban, como haciendo graderío, sobre las arenosas laderas -semejantes a gigantescas dunas- del primer frente de colinas que forma la geografía de Atacama en su escalonado ascenso desde el litoral hacia la cordillera occidental; casas que forman alargados barrios aparentemente carentes de los servicios mínimos (alcantarillado, luz, agua corriente), probablemente construidos de manera ilegal o, por lo menos, alegal por vaya usted a saber qué clase de gente: ¿Indígenas amazónicos o de la cordillera que abandonan su hábitat natural? ¿Inmigrantes colombianos o venezolanos que esperan adquirir la residencia peruana? ¿Espabilados y buscavidas que, olfateando una futura recalificación de esos terrenos, pretenden adquirirlos por usucapión? Sea lo que fuere, el hecho es que las lomas que rodean o constriñen las ciudades peruanas están ocupadas por auténticos arrabales que trepan por las laderas de los cerros y conformados por miles de casas miserables, todas a medio construir, hechas a base ladrillo, bloque o adobe vistos (cuando no de materiales más frágiles y perecederos aún, como paneles de caña entretejida) y techadas -cuando lo están- con chapa de cinc. Al ver tales barrios se entiende un poco mejor por qué chilenos y argentinos tienen ese complejillo de superioridad respecto a las naciones vecinas.

Una vez en Tacna no precisé caminar más de quince minutos para llegar al hostal, que ya tenía reservado; y tras soltar la mochila fui hasta el centro de la ciudad en una “combi” (pequeñas furgonetas de transporte urbano, a 1 sol el viaje) para realizar las primeras gestiones esenciales, que como de costumbre consistieron en cambiar divisas y procurarme una tarjeta de teléfono. Ya traía soles (la moneda peruana) que había cambiado en Arica, pero quise familiarizarme con el mercado cambiario peruano. Aquí el euro es aún menos aceptado que en Chile (lo cual tiene su lógica) y el margen que establecen las casas de cambio es algo mayor, pero abundan los cambistas callejeros que, incomprensiblemente, venden los soles incluso por debajo del precio de compra. Lo del teléfono fue un poco más complicado: las tarjetas prepago están poco extendidas en Perú y suelen tener una validez de entre 24 horas y 5 días, con opciones de recarga costosas e insuficientes; así que lo suyo es conseguir una pospago. La compañía Claro, la de mayor implantación en Iberoamérica, pide en Perú un aval de dos meses por adelantado a quienes no tienen cuenta bancaria nacional. Movistar, la segunda en cuota de mercado, requería estar en posesión de un documento de identidad peruano. Sólo Bitel, un nuevo operador chino, ofrecía por fin lo que yo buscaba: una tarjeta prepago renovable por meses y con muchos gigas.

Provisto así de lo indispensable volví al hotel para comer algo por los alrededores. A apenas cincuenta metros hay un pequeño restaurante familiar donde, por la ridícula cantidad de 7 soles (4 hacen 1 euro), me han servido un menú ni muy rico ni muy abundante pero que me ha saciado el hambre para el resto del día. Consistía en una ensalada de palta (nombre que en el cono sur le dan al aguacate) que en realidad era sólo con palta, un plato combinado de hígado frito, arroz y frijoles blancos, y un vaso de chicha blanca de choclo. Me apetecía tomarme una cerveza, pero la señora no tenía más bebida que Coca-Cola y una soda amarilla llamada Inka-Cola (propiedad de la anterior multinacional, cómo no) con un aspecto nada sugestivo que los peruanos beben a todas horas.

A diferencia del estirado personal de mi último alojamiento en Chile, la gente en el Majhu es encantadora, modelo de humildad y naturalidad, desprovista de afectación. Por eso me gustaría quedarme un par de días y disfrutar de su compañía y conversación; pero el ruido de la calle me enerva. Entre otras cosas, el dueño me cuenta que la “pandemia” (el entrecomillado es mío) ha cambiado por completo la vida en el Perú: no sólo en lo relacionado con el efecto devastador sobre la economía, sino la vida en general, los hábitos y costumbres. Por ejemplo, a resultas de la campaña del pánico (este concepto es también mío) la gente dejó de salir de casa a menudo, de viajar, los horarios de autobuses se redujeron, los controles de todo tipo vinieron para quedarse, etc. El hombre me confiesa con tristeza que desde hace más de tres años ya no viaja a ninga parte (razón por la cual algunos consejos que me da para coger mañana el autobús van a resultar desfasados). Me dice que ya no pueden los viajeros abordar fuera de la terminal, ni solicitarse paradas no programadas, ni improvisar un viaje… Todas esas prácticas se han acabado, al menos como cosa habitual. Aparte, me recomienda visitar como mínimo Arequipa y Cusco, por su interés turístico; ¿pero cómo explicarle que este adjetivo no se hizo para mí? En general, la gente no percibe la diferencia entre un turista y un viajero, de modo que cualquier forastero ha de estar necesariamente interesado en ver y hacer “cosas típicas”. (Confieso, no obstante, que mi desinterés por las actividades turísticas no es simple indiferencia, sino en buena medida producto de la aprensión y la desconfianza: me cuesta trabajo dejar a un lado el recelo -aprendido durante mi crianza e interiorizado de modo indeleble en mi carácter- por que me estafen o me cobren por las cosas lo que las cosas no valen. Y este es un problema personal del que soy muy consciente aunque, por lo visto, carezco de la habilidad o las herramientas psicológicas para superarlo. Quizá por eso he desarrollado un mecanismo defensivo, que podríamos llamar autoengaño, consistente en desdeñar por principio todo lo que suene a turístico.) Me cuenta también que en la cuenca amazónica del Perú viven aún indígenas semisalvajes que huyen de la presencia de otras gentes y las miran “como algo raro”, aunque (y a partir de aquí vuelvo a hablar yo) el gobierno procura “civilizarlos” para que no escapen a ninguna de las enfermedades que el mal llamado progreso ha acarreado a la humanidad (estrés, angustia, frustración, vacío, suicidio…) y, sobre todo, para que internacionalmente no señalen al país con el dedo y lo acusen de atrasado o cosas mucho peores, como discriminatorio o racista.

Estoy ahora en Moquegua, a dos horas largas de viaje desde Tacna. En esta parte del mundo, cuando le preguntas a alguien cuán lejos está determinado lugar te responden: “A tantas horas”. Las distancias se miden en unidades de tiempo, no de longitud. Desde el local donde me encuentro -cafetería, coctelería y pizzería- se ve la Plaza de Armas, que como delatan tanto su nombre como la media docena de edificios coloniales que la flanquean es el centro del casco antiguo de la ciudad. Entre la plaza y mis ojos se interpone otro resto de ese mismo pasado colonial: una antigua reja de gruesos y ornamentados barrotes que defiende, en un plano avanzado respecto al muro, el hueco de la gran ventana hasta el suelo, cuyos abiertos cierres de madera, con cuarteles y molduras, son ciegos, sin vidrios, al modo de los postigos. Sobre mi mesa, aparte del recado de escribir, hay un té de anís y un trozo de torta (bizcocho) de chocolate. En la mesa vecina unas incas muy jovencitas ríen las gracias de sus dos también jóvenes compañeretes con agudos chillidos que hieren mis tímpanos. Al otro lado de la reja unos niños juegan a la pelota sobre el cuidado césped sin el menor respeto por las bonitas y mimadas flores que algún amoroso jardinero ha plantado en los parterres. El bronce verdoso de los bancos, las farolas, las estatuillas y la romántica fuente central, de la que no brota agua, delatan que el cobre es tan abundante en esta región como escaso el líquido elemento.

Esta mañana, aún en Tacna, salí a desayunar a un mercado cercano al hostal que me habían recomendado y, para mi sorpresa, me pareció excepcionalmente limpio para lo que es habitual en ese tipo de lugares. La recepcionista del hostal me había encaredido los jugos y fui en busca de uno. En efecto, todo un pasillo estaba dedicado a las juguerías y, eligiendo la más concurrida, me pedí uno de mango, más un café y un trozo de jugosa torta de zanahoria, que apenas me costaron 8 soles. Esta es otra de las diferencias con Chile: mientras que allí las frutas y verduras son caras, escasas y de poca calidad (los jugos naturales los hacen casi siempre con pulpa congelada), aquí abundan, están en su punto de madurez y resultan muy baratas. Disfruto curioseando por este tipo de mercados, donde puede uno encontrar casi cualquier cosa que necesite -más otras mil que no necesita y que probablemente desconoce- sin salir del recinto y, además, por cuatro perras.

Tras el desayuno no me quedaba sino hacer la mochila y encaminarme a la terminal. Era aún temprano, pero el dueño del Majhu me había dicho que tal vez ahora no saliesen muchos autobuses a Moquegua (en eso, como ya he adelantado, se equivocó) y me entró la inquietud de llegar demasiado tarde, así que a media mañana cogí mi bulto, me despedí de mis anfitriones y me fui andando hasta la estación. El viaje que me ha traído hasta donde ahora estoy, publicado ya en este otro artículo, es cronológica continuación del presente capítulo.