Soleada mañana de este postrer día de agosto que me regala una espléndida vista desde el ventanal de la habitación. Lástima que me he levantado tarde y, como de costumbre, la pereza me ha impedido aprovechar el desyuno del hotel. Menos mal que tampoco tengo costumbre de tomar nada recién levantado.

No me importaría pasar un día más aquí, en Ähtari, pero tengo prisa; aunque no sé para qué. ¿Es de verdad que escapo del frío, o es acaso que empiezo a cansarme de este viaje, tan absurdo como mi estéril vida? En fin, dejémoslo estar. Empaqueto mis cuatro cosas, salgo al aparcamiento, me encaramo a la moto, arranco y me largo. Creo que este es, con diferencia, el mejor instante de montar en moto: cuando volteas la pierna para acomodarte en el asiento, agarras el manillar, das al encendido y, recogiendo la pata de cabra, metes primera (¡ah, ese clac de la corona engranando!), sueltas el embrague y te pones en marcha, bajándote la visera del casco a medida que ganas velocidad…

Según voy avanzando, el día va nublándose. El termómetro indica 11,5 ºC y me detengo un momento a ponerme una capa más de abrigo. Pienso… llevo ya varias jornadas, quizá desde que salí de Noruega, especialmente mohíno y tristón. No sólo me encuentro indeciso respecto al camino a tomar hacia Centro Europa (incertidumbre que me afecta más de lo que debería), sino también desilusionado en general, acaso porque este Viaje a Ninguna Parte está ya en su último tercio y viene resultando, en efecto, nada más que eso: un viaje a ninguna parte, en todos los sentidos. Es ya impepinable que, cualquiera que fuese lo que venía buscando, no lo he encontrado: ni sosiego a mis tribulaciones, ni nadie con quien recorrer este desierto (suponiendo que sea eso tras lo que andaba), ni mucho menos a mí mismo. Sigo sin saber quién soy, si es que no lo sé aún menos que antes: mi yo se desgarra y deshace, cada día un poco más, en los lugares por donde paso, las experiencias que dejo atrás, la vida que voy consumiendo…

De pronto, una preocupación de orden práctico me saca, durante un rato, de tan inútil rumio: la carretera se ha vuelto de grava. Viene en el mapa del mismo color que otras pavimentadas, pero ahora es puro ripio, y a cada hectómetro se pone peor. Se me dispara la ansiedad sólo de pensar que puedo pinchar una rueda aquí, en mitad del campo solitario. Y yo no llevo una trail. La próxima vez que coja una de estas vías terciarias procuraré asegurarme; aunque eso pienso siempre y no lo hago. No es muy bueno este mapa que me regaló Andrej: una vieja cartografía (me doy cuenta ahora) del año 1988, cuando San Petersburgo se llamaba aún Leningrado. Esta carretera lleva tres décadas sin asfaltar.

Continúo despacio, concentrado en buscar las partes menos malas de la carretera. Pasados algunos trechos de piedras y grava muy erosivas, el firme mejora un poco, y algo después, antes de desembocar en un cruce, por fin ruedo de nuevo sobre asfalto. En total: treinta quilómetros de intranquilidad.

Así, entre unas cosas y otras, se va pasando esta jornada grisácea de feas meditaciones. Lástima de cielo cubierto, pues la ruta de hoy, casi toda ella bordeando un lago, carreteras de curvas y pendientes (cosa poco frecuente en Finlandia), habría sido preciosa en un día soleado. Aunque, por otra parte –como ya vengo repitiendo–, después de Noruega es difícil que un paisaje me entusiasme; y de hecho en la última semana apenas he sacado fotos.

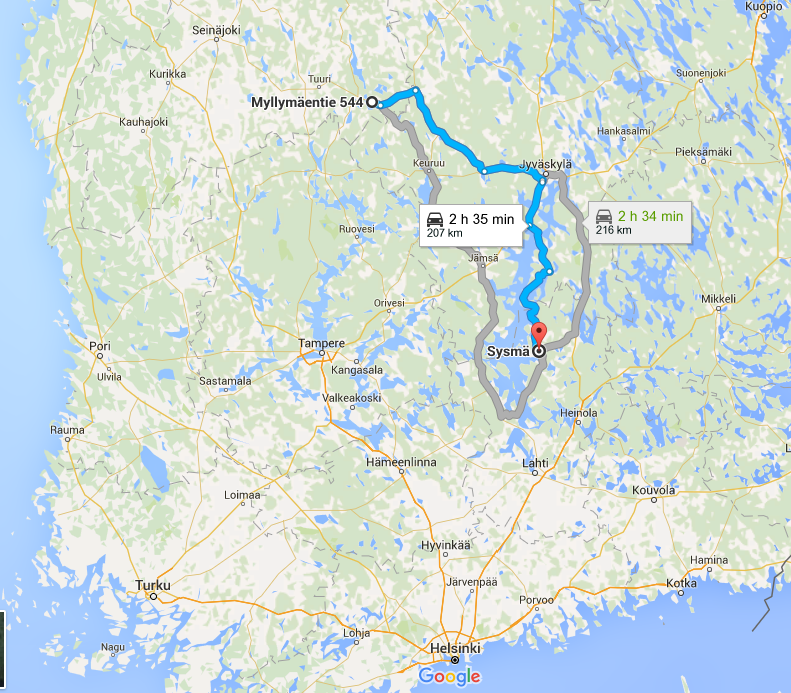

Cuando llevo poco más de doscientos quilómetros, decido que ya está bien por hoy. El pueblo se llama Sysmä y voy a pasar aquí la noche. Aunque pequeño, resulta ser una localidad con algún comercio: bares y restaurantes, dos supermercados, otras tiendas varias, un camping y, en pleno centro, un hotel: Hotelli-ravintola Uoti, que además de tener cierto carácter es, por suerte, bastante asequible para ser Finlandia (57 € la habitación simple, no muy lejos de los 40-50 habituales en Centroeuropa y mucho más en razón que los disparates típicos de estas regiones).

El Uoti tiene ese aspecto algo espartano, pero no exento de encanto, de las construcciones del período soviético; y el bar restaurante, a fuerza de ser centro social del pueblo, tiene cierta personalidad y resulta acogedor. Además, es el único local que permanece abierto hasta algo tarde: todo lo demás, tiendas, otros bares e ncluso las gasolineras, han cerrado ya antes de las nueve, cuando regreso de mi paseo. Tampoco se le puede pedir más a un pueblo de este tamaño.

Por la noche, ávido de alguna compañía, aunque sólo sea la proximidad de otros seres humanos, me bajo al bar para tomar una cerveza. La camarera es una mujer al cabo de sus cuarenta, agradable y aún de buen ver, y seis borrachos locales bebiendo cerveza alrededor de una mesa hacen un cuadro costumbrista curioso, muy finlandés. Uno, en el rincón, está medio lloroso y otro lo abraza con fuerza durante largos minutos; otros dos, algo fanfarrones a torso desnudo, están echando un pulso, mientras que los dos restantes se enzarzan en una apasionada conversación, hasta que uno de ellos, beodo, al ir a levantarse cae al suelo, dándose un golpe que a poco se rompe la crisma; y allí se queda, sin intentar incorporarse pero siguiendo su charla con el amigo, como si no hubiera pasado nada…

Los veo a ellos, despreocupados intoxicados rurales, y luego me veo a mí, meditabundo vagabundo y romero, solitario en mi mesa, y pienso: esa gente no tiene nada que envidiarme. ¿Aventurero? Aventurero, mis cojones.

Me voy a la cama. Mañana, espero, será otro día. Destino: Porvoo, ciudad medieval y última de mis etapas en Finlandia.