Las montañas que dominan Omate, con sus parches de piedra pómez que parecen sucios glaciares.

27 de julio, Omate

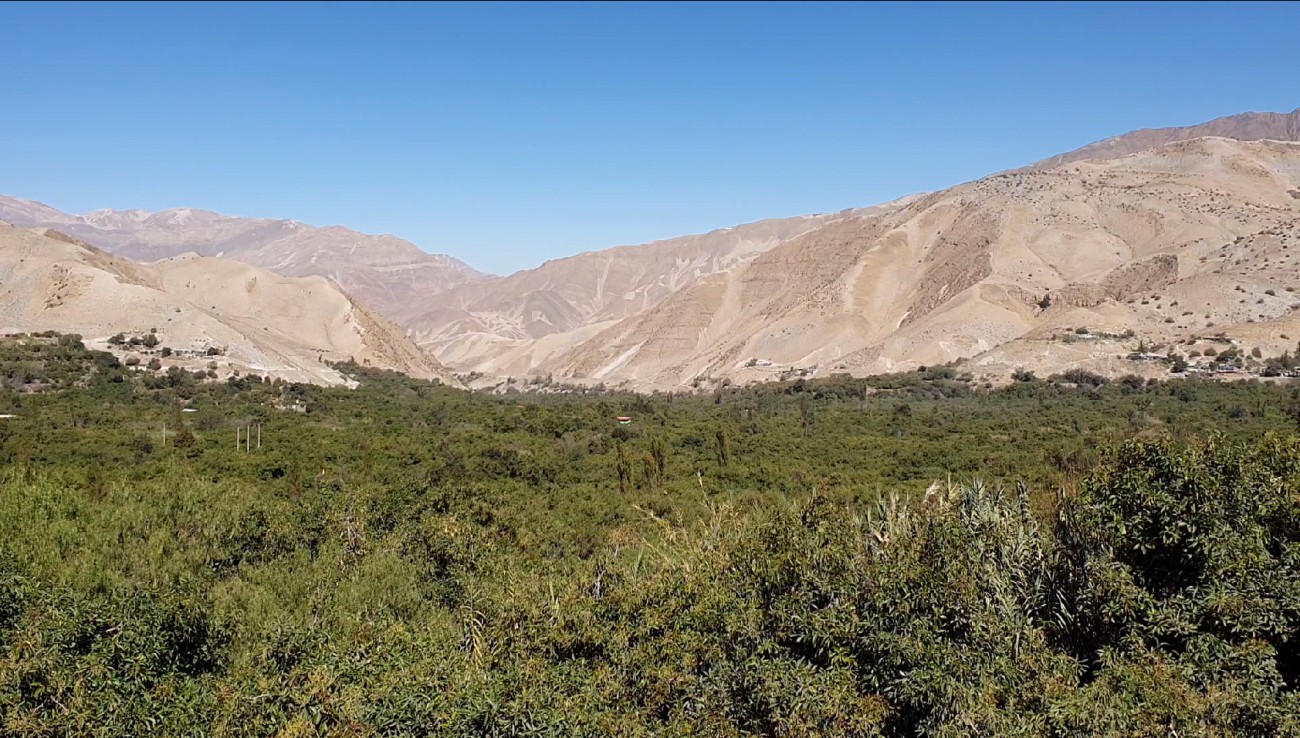

Omate está rodeado de montañas por sus cuatro costados: en primer y cercano término lo flanquea, en semicírculo, una alta sierra hasta cuya base llegan algunas de las casas del pueblo; en segundo, visibles donde estaría el proscenio de esa suerte de anfiteatro, aparecen los picos de otra sierra, a una distancia como de media hora caminando; y en tercer plano, a unos 15-20 km a vuelo de cóndor, se encuentran las elevadas cumbres volcánicas de la Cordillera Occidental, con altitudes de hasta 5000 m, cubiertas parcialmente por unos parches color gris blanquecino que parecen nieve sucia pero que -según me dice un paisano- son piedra pómez resultante de no sé qué erupción. Me cuenta también que esas cimas solían estar permanentemente nevadas pero que, desde hace un años, ya no lo están. Me pregunto si esto tendrá algo que ver con el calentamiento global, ya que de cualquier forma las temperaturas a esa altura son lo bastante bajas casi todo el año como para que la nieve no llegara a derretirse.

Conté en el anterior capítulo que, a mitad del viaje hacia acá, pasamos por una aldea llamada Quinistaquillas. Pues bien: resulta que existe otra de cuyo nombre debe derivarse el anterior, a sólo veinte minutos de Omate, valle arriba. Se trata de Quinistacas. Y no es ni mucho menos la última que se encuentra en esa misma dirección: todavía hay todo un rosario de diminutas comunidades a lo largo de esta misma cuenca, aguas arriba, hasta los 3000 m de altitud: Tintín, Cohuacho, Carabaya, Chichillín (Bajo, Medio y Alto), Patapampa, Cogri y unas cuantas más. Me cuesta trabajo imaginar de qué viven esas aldeas, ya que, huertecillas familiares aparte, por aquí no se ve mucha agricultura o ganadería, y los árboles que hay no me parecen frutales. Además, y a diferencia de Torata, esto no es zona minera; pese a lo cual, y en llamativo contraste con dicho pueblo, hay aquí media docena de hostales, incluyendo uno municipal, muy básico pero ridículamente barato: 20 pesos la habitación individual con baño privado y 10 pesos la cama en habitación compartida. Estamos hablando de entre 2 y 5 euros. Me habría gustado -más que nada, por la curiosidad de una experiencia auténtica- tomar posada allí, pero la habitación que me ofrecieron me pareció excesivamente austera, el colchón muy duro y el edificio muy frío; así que me decidí por otro hostal algo mejorcito y al doble de precio que, pasada la primera noche, tampoco me ha gustado. De manera que hoy me he mudado a un tercero donde, por 60 pesos, tengo una habitación como Dios manda, soleada y con una espléndida vista, y en la que -si nada me estorba el sueño- me quedaré unos cuantos dias.

Plaza e iglesia de Quinistacas

Esta mañana tomé el empinado camino hasta Quinistacas para echar un vistazo. Su plano es, literalmente, el de una rejilla del tres en raya. En la bonita y soleada plaza central, medio ajardinada y con algunos árboles, hay una iglesia sin concluir que, imitando el estilo neocolonial, traiciona su moderna construcción porque la bóveda, aún no tejada, deja ver su estructura de hormigón (o a lo mejor el cuerpo es antiguo y sólo la bóveda es nueva). Lugar curioso esa aldea, con sus calles de tierra o guijarro por las que aún se ve pasar algún jinete a lomos de caballería. Lástima que esta gente sea tan poco dada a la conversación (no sé si por timidez o por indiferencia) y que los pocos dispuestos a hablar muestren un conocimiento tan limitado sobre los temas que yo querría abordar. Aparte, el aislamiento social que las -inadecuadamente- llamadas “redes sociales” están acarreando no ayuda, por desgracia, a trabar relaciones: hoy día la mayoría de la gente reduce su atención al teléfono móvil, y cuanto se salga de esa línea visual de 30 cm de longitud es como si no existiera.

28 de julio, mismo lugar

Si hubiese venido buscando efemérides adrede no las habría encontrado tan fácilmente. Resulta que el 28 de julio se celebra la transformación del Perú de virreinato en república bananera; es decir, su independencia política (que no económica). Se halla la plaza de Omate engalanada y llena de gente, y en derredor desfilan, con paso que quiere ser marcial pero más bien parece una parodia, pequeños grupos de trajeados ciudadanos en representación de vaya usted a saber qué colectivos: colegios, instituciones, empresas… En una de las esquinas de la plaza, una pequeña banda musical, a golpe de tambor y soplido de trompeta, va marcándoles el ritmo a los desfilantes para intentar ayudarlos a marchar coordinados, cosa que a duras penas consiguen. Digo yo que menos patético quedaría si caminasen cada uno a su paso normal. La marcha en orden y formación es una habilidad de orden marcial que precisa muchas horas de ensayo y, sobre todo, ser tomada en serio. ¿Para qué se meten en desfiles unos profanos que nada de eso entienden? Ni siquiera los músicos son capaces de llevar el compás como Dios manda.

Según escribo, desde la ventana de mi habitación y sin mover el culo de la silla, puedo contar hasta diecisiete banderas nacionales ondeando sobre tejados y azoteas. Y no están ahí por la efemérides de hoy, sino que son permanentes. En los países hispanoamericanos se suele hacer gala de gran patriotismo, y a base de pabellones y mucho aparato nacionalista sus sociedades se reafirman en el error de haberse dejado embaucar para desgajar un gran imperio. De algún modo han de consolarse, digo yo, por su fracaso como estados realmente soberanos.

Vega del río Omate

Dando esta mañana un paseo hasta Cogri, una especie de barrio a una milla de Omate, he caído en la cuenta de dos características comunes a toda la región de Perú que llevo vista: la ausencia de criterio urbanístico por un lado, y la carencia del sentido del gusto por otro. Las casas se disponen en total desorden, a juicio personal de cada propietario o arquitecto, sin más uniformidad que la impuesta por los materiales de construcción (bloque, ladrillo, chapa corrugada) ni más limitación que la impuesta por el terreno; y las construcciones quedan así semiacabadas (pero habitadas) para los restos, como si de pronto se hubiesen interrumpido los suministros de material en todo el país: ahí están los encofrados con las varillas al aire, ahí las paredes sin enlucir (no hablemos ya de pintura exterior), ahí los vanos desdentados, sin puertas ni ventanas, ahí los tejados de chapa sujeta con piedras, ahí las estructuras sin vestir… Pero, eso sí, crece con vigor un bosque de antenas prabólicas (cada una mirando hacia donde Dios le dio a entender) sobre altos y remates, porque esta gente podrá no tener presupuesto para un bote de pintura, pero la televisión que no les falte; de lo cual deduzco que la negligencia en los acabados no debe imputarse simplemente a una falta de peculio, sino a una indiferencia por la estética o, quizá peor, a la carencia de dicho sentido. No creo que Perú sea sustancialmente más pobre que muchos otros países en los que, sin embargo, nunca falta una tinaja de cal con la que blanquear las paredes.

Hay, además, muchos otros aspectos de una vivienda (el diseño, la disposición de los elementos, el mobiliario) en los que sale igual de caro hacer algo bonito que algo feo. Otro detalle que observo, por ejemplo, es que aquí nadie tiene flores. Abundan árboles y arbustos en las zonas húmedas de los valles (donde se ubican la mayoría de localidades), en los patios de las casas y en las plazas de los pueblos, pero flores no se ven por parte alguna. Salvo algunas veraneras y adelfas, ¿no hay ninguna especie que se adapte a este clima, o es que al peruano no le gustan las macetas? Al final va a resultar que los únicos que tienen sentido del gusto aquí son esas viejas aimaras que, aunque estrafalarias, dan al menos muestra de una sensibilidad estética. Ésta podrá o no podrá agradarle a uno, pero está claro que al menos a ellas les importa su aspecto externo. Quizá sea esta fealdad de todo lo que me rodea (salvo el grandioso paisaje, cuando no lo ha deteriorado la mano del hombre) lo que hace que no llegue a encontrarme cómodo en esta región del mundo: dentro de los cascos urbanos no hay donde descansar la vista.

Bueno, no es sólo la fealdad: también el ruido. En todo lo que llevo de viaje apenas he encontrado uno o dos alojamientos relativamente tranquilos. La habitación en la que estoy ahora, sin ir más lejos, aunque bonita y con una buena vista, ha resultado también ser ruidosa, y además desde primera hora de la madrugada.

El barrio de Cogri es otro de esos lugares un poco distópicos, cuya mera existencia o propósito no acabo de entender: diez calles de pura tierra, mal dispuestas y medio desiertas, sin apenas casas, puros solares y galpones, algún taller, una pollería, un “parque” desangelado, sin plantas y semienterrado en el polvo, un minimercado y una gasolinera. ¿Qué hace Cogri ahí? ¿A qué propósito sirve? Los pocos vecinos que allí vivan, ¿no podrían vivir igualmente en el pueblo? A Quinistacas sin ir más lejos, donde estuve ayer, le encuentro sentido: su trazado, sus calles, alguna de sus construcciones, hablan de una aldea bastante antigua y sin duda con una historia propia. Tiene cultivos y está en medio de un oasis. Pero… ¿Cogri? Sólo se me ocurre que sea un barrio nacido en torno a la gasolinera y a alguna pequeña industria que Omate, por la angostura en que se encuentra, no puede alojar. Pero es difícil encontrar a quien pueda darle a uno explicaciones. Como tengo ya repetido, esta gente es muy poco comunicativa y por de más ignorante. Aquellos a quienes he preguntado por algún dato básico que -piensa uno- ningún paisano puede desconocer (como, por ejemplo, ¿de qué vive este pueblo?), no han sabido darme una respuesta. Parece como si sus vidas se redujeran a un círculo social muy cercano y al inevitable teléfono móvil, desinteresándose absolutamente de todo lo demás. Casi echo de menos a los chilenos, que en comparación parecen todos doctores.