A lo largo de este viaje a ninguna parte una idea ha ido poco a poco surgiendo desde la penumbra de mi subconsciente, donde era apenas un embrión, hacia la superficie de mi consciencia, definiéndose ya y redondeándose durante los pasados días, fijándose en la retina de mi mente y adquiriendo la inconfundible categoría de objetivo; un objetivo que –como una aguja imantada– dirige ahora el manillar de Rosaura: presenciar el maelstrom, ese vórtice inspirador de fábulas que se origina en algunas corrientes marinas.

Mi próximo destino es, pues, Saltstraumen (a veinte quilómetros de Bodo), donde según me han dicho se forma el remolino más poderoso de las costas noruegas, y quizá también –si se ha de hacer caso a la información enciclopédica– el mayor que se conozca en todo el orbe. Sea como fuere, y viere allí lo que viere, Bodo va a ser mi última parada en este país, porque demasiado está alargándose mi estancia aquí; que si por un lado me cautivan los espectaculares e inesperados paisajes noruegos (entre los mejores de mi mucho viajar), por otro me echan para atrás estos desorbitados precios (los más elevados del mundo). Así que, después de descender hasta Salstraumen, cogeré la primera carretera que pueda llevarme directo a Suecia.

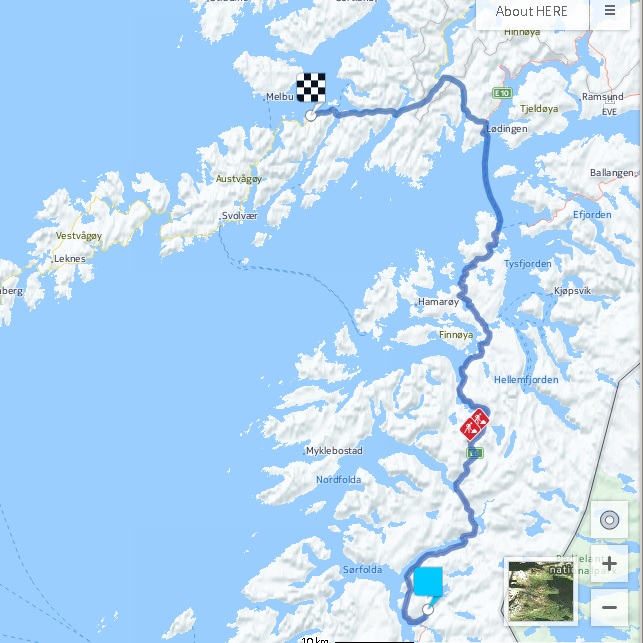

Para bajar hacia el sur desde esta encantadora casita junto al Myrlandsfjorden donde he pasado los dos últimos días, sin tener que dar el larguísimo rodeo por el litoral del continente, hay dos rutas alternativas por ferry: el Svolvaer-Skutvik y el Lodingen-Bognes; y aunque la primera parece más corta, mis afables caseros me recomiendan la segunda por rápida y económica, aparte de por tener un horario más nutrido de salidas. Así que me despido de ellos y salgo hacia Lodingen, adonde llego una hora más tarde, justo –suerte la mía– cuando está el ferry a punto de zarpar.

El trayecto marítimo hasta Bognes (cruzando la boca del fiordo Ofot) ha durado menos de una hora, y poco después de desembarcar llego a un pueblo llamado Ulsvahke, donde paro a comprar algunas viandas para almorzar. Allí, en una mesita al aire libre, me junto con un motero alemán que viaja en dirección contraria, y durante la pitanza nos hacemos compañía. Es un hombre afable que pasa de los sesenta, va enfundado en ropa ad hoc de marca y conduce –cómo no– una GS, de la que le cuesta desmontar. El esqueleto –dice– ya no responde como antes. Me cuenta que todos los años viene a Noruega en moto a pasar unos días de vacaciones, y elogia con efusión los paisajes de esta tierra.

Ignorante de las sorpresas que me esperan, continúo hacia el sur por la E6 observando el paisaje a mi alrededor con ojos curiosos y atentos. Primero, frente a mí, se alzan las montañas (entre Steigen y Hamaroy) con sus pequeños pero inconfundibles glaciares en lo alto. Nunca me cansaré de señalar que, cuando se contempla el hielo azulado de un glaciar, comprende uno enseguida que no está observando cualquier cosa.

Luego (una vez pasado el pueblo Tommerneset) entro en una región de curiosa y ejemplar geología basáltica, en cuyas formaciones se distingue perfectamente el fluir de la lava antes de solidificarse.

Me he detenido junto a una pequeña tiendecita al borde de la carretera, a donde entro bajo el impulso de compartir mi emoción con la primera persona que me encuentre. La dependienta, al verme entrar con el asombro pintado en la cara, sonríe sabiendo de antemano por qué; y apenas he balbuceado dos palabras de admiración, me responde: sí, así es todo el año. Cuando por fin reacciono y recobro la compostura, le pregunto por la causa de que el lago tenga ese color. Según me dice, es por la microscópica harina de roca, resultado de la abrasión y pulverización del lecho de la roca por el hielo de los glaciares.

Cuando los sedimentos que contienen esta harina de roca (típicamente feldespato y cuarzo) llegan a un río, quedan en suspensión durante mucho tiempo y confieren al agua un tono lechoso, grisáceo o azul verdoso iridiscente (según los casos), que se torna azul turquesa cuando el río fluye a un lago. Hay, de hecho, varios curiosos fenómenos cromáticos asociados con esta –también llamada– harina glacial sobre los que bien vale la pena leer en la wiki.

Repuesto de mi asombro inicial, monto de nuevo en la moto y continúo bajando la cuesta que desciende hasta el lago, donde me desvío a la izquierda por un camino que lleva hasta su orilla. Hay allí un camping y, mientras mi vista se acostumbra a la realidad de ese agua casi fosforescente, considero durante unos minutos la posibilidad de pasar ahí la noche; pero al final descarto la idea, porque me queda mucha tarde por delante y aún puedo avanzar un buen trecho. Así que vuelvo a Rosaura y sigo mi camino.

Pero las maravillas de hoy no han hecho más que empezar: apenas pasado el siguiente túnel, la carretera converge con el arroyo por donde el lago se desagua hacia el Leirfjorden; y si grande ha sido mi asombro al ver el Kobbvatnet, mayor lo es ahora, que puedo observar bien de cerca, y en rápido movimiento, estas aguas de fábula.

Y tan hipnótico me resulta el espectáculo de este caudal que, olvidado del tiempo, me demoro un buen rato haciéndole fotos y varias tomas de vídeo, con la esperanza de poder llevarme en la cámara un poco de esta magia, un recuerdo y un testimonio de lo que estoy viendo.

Al cabo, cuando creo que ya no puedo sacarle más partido fotográfico a este lugar, y cuando la fascinación cede ante el sentido práctico, reemprendo la marcha. La carretera discurre todavía unos cuantos quilómetros por la margen sur del fiordo Leir, en el que la harina glacial rápidamente se diluye y, camino del océano, pierde su llamativo cromatismo. En cuanto a mí, estoy ya en función “buscar alojamiento”.

Poco más allá, un nuevo túnel (¡ah, estos túneles noruegos, puertas hacia otros mundos, agujeros de gusano a otros universos!) me transporta a un nuevo paisaje con una gama de colores muy diferente al anterior, y sobre el que las sombras de las montañas se extienden ya como queriendo ocultarlo: se trata de la bahía y el pequeño caserío de Aspfjord.

Y nada más doblar el siguiente promontorio (justo antes de la entrada al túnel Tennfloget) una señal de camping me guía, por una carreterita secundaria, hasta la orilla misma de un pequeño lago interior rodeado de montañas, donde el sol se ha puesto ya excepto en las laderas del norte. Y el pequeño valle, tan diferente a los otros parajes por donde he pasado hoy, se ve tan umbrío que parece un lugar encantado. Las aguas del lago –más bien un amplio remanso del río Nordfjordelva– no son aquí azul turquesa, sino verde esmeralda.

La recepción del camping está cerrada, pero hay un número de teléfono colgado en la puerta. Al llamar, el encargado me dice que me acomode en la cabina más próxima, abierta y lista para ser ocupada; que él vendrá más tarde. De modo que así hago. La cabaña es muy bonita, con sus luces orientadas hacia el sur y una terraza donde hay varias sillas y una mesa, que –lástima– no voy a aprovechar porque hace más bien fresco. No hay que olvidar que aún estoy al norte del círculo ártico y que el verano en estas latitudes acaba prácticamente a mediados de agosto. Hoy es ya día 22.

Acomodo mis cosas en la amplia caseta –no muy limpia y un poco fría, pero agradable– y salgo a reconocer el terreno. El río, que baja haciendo meandros desde el lago Storskog, es en esta parte muy somero. El propio camping se ubica en una ancha franja sedimentaria entre dos meandros; y apenas doscientos metros río arriba, al otro lado de una lengua pantanosa, encuentro la pequeña reserva natural Laksagaosen, cuyo suelo tiene la alfombra de vegetación y musgo más espesa y mullida que haya pisado yo nunca.

No se oye aquí más ruido que el ocasional piar de algún pájaro, y ni el más leve soplo de aire agita las hojas de las floresta. La quietud en este ralo bosquecillo parece tener densidad, y es tan extraña que el lugar parece estar encantado. Al avanzar, mis pies se hunden diez centímetros en el blando colchón vegetal con un amortiguado sonido de tallos flexibles, y mi calzado, que no llega a tocar la tierra, no deja la menor huella.

Aparte, todo el lugar está lleno de grandes, enormes setas, y creo que mi asombro no daría hoy más de sí aunque me encontrase a Alicia saliendo de una seta del tamaño de una casa.

Pocos veces –si alguna– durantes mis viajes se me han juntado tantas impresiones en un sólo día: el ferry, los glaciares, la lava derramada convertida en basalto, las alucinantes aguas turquesa por la harina de roca, el río verde esmeralda junto al camping y, por último, este pequeño vergel irreal con su alfombra de hierba y sus setas de cuento. Es como si, en algún momento del día, sin darme cuenta, hubiese cruzado una puerta invisible, un espejo mágico hacia un mundo de fábula. Noruega –lo digo una vez más– está resultando superior a cualquier expectativa.