.

Se cuenta que, cuando los polacos comenzaron a llegar a Landsberg para repoblar la abandonada ciudad, encontraron las viviendas tal y como las habían dejado los alemanes en su repentina y apresurada evacuación: mobiliario, ajuar, enseres, despensas, y en ocasiones hasta la comida servida en la mesa, a medio consumir; como en una ciudad fantasma cuyos habitantes se hubiesen evaporado de pronto. A la llegada de las tropas soviéticas, miles de alemanes habían tenido que huir con lo puesto.

En efecto, acabada la S.G.M., los gobiernos de EE.UU., la U.R.S.S. y Reino Unido, arrogándose el derecho a redibujar las fronteras europeas, generosamente decidieron, en la conferencia de Potsdam, regalar a Polonia una gran franja de tierra del este alemán. Entre otras ciudades, en dicha franja (que sigue perteneciendo a Polonia hasta la fecha) se encontraba Landsberg, que el gobierno polaco rebautizó como Gorzów Wielkopolski.

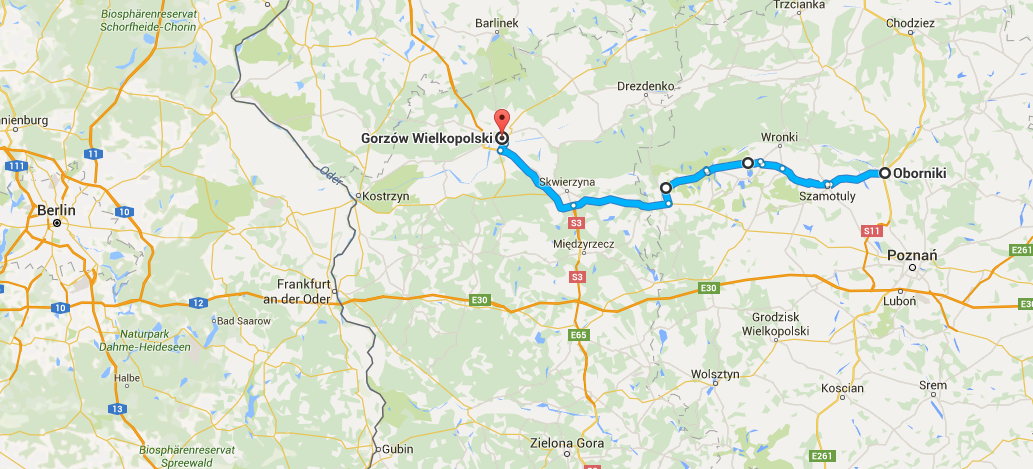

Aquí voy a quedarme un par de días para gastar mis últimos zlotis, comprar algo de ropa y despedirme de Polonia antes de cruzar la frontera de la zona euro, a sólo cincuenta quilómetros.

Nada más aterrizar, cuando estoy mirando el plano para orientarme, se me acerca una señora mayor sonriente y agradable, aunque quizá un poco chiflada, y empieza a hacerme comentarios acerca de la moto: que si las maletas, que si la aventura, que si de dónde vengo y de dónde soy, cuánta distancia he recorrido, etc. Pero aunque respondo como puedo a sus preguntas, al comprender que la conversación es imposible me desea un buen día y se marcha. ¡Lástima! Ya podíamos ser todos así de hospitalarios.

Entre las varias opciones de alojamiento, me decido por una que no está en internet; un deteriorado edificio gris, en un barrio residencial, muy tranquilo, que ocupa una colina. La recepcionista me dice que antaño fue un edificio militar, y este dato –no sé por qué– me inspira confianza. De hecho, con su jardincillo en la parte trasera y su aspecto vetusto, la carpintería en madera maciza, ajada y de anticuado diseño, me recuerda un poco a alguna de esas viejas residencias militares que hay en España. Creo que, por pura chiripa, he venido a parar al mejor barrio de Gorzów, lleno de casas unifamiliares, parcelas ajardinadas y bastante arboleda.

Dando un paseo de reconocimiento por la ciudad, encuentro algo familiar en sus calles y sus casas; y al cabo caigo en la cuenta: ¡me recuerdda a La Habana!, con todas esas viviendas que fueron en su día elegantes, cuando no suntuosas, y que ahora están medio en ruinas, con grandes desconchones en las fachadas y presas del grafiti, con los balcones apuntalados y otros signos de deterioro. Imagino que esta decadencia se le puede apuntar al “debe” del comunismo.

Llego a un bar de vejetes en la esquina de una plaza y me siento en la terraza para tomar un té y observar al personal. El local rezuma nostalgia de una época anterior: un señor mayor fuma una pipa, otro hace lee un libro y bebe cerveza, otros conversan en un banco apurando una botella de vodka; y más allá, a la penumbra del tupido seto que cerca la terraza, tres jóvenes medio embriagados soltando tacos completan el cuadro.

A la disimulada, para que no se mosquee el personal, hago tres o cuatro fotos. Luego guardo la cámara, saco el móvil y me pongo a enredar con él, a comprobar el correo y las redes sociales, a grabar notas que luego me servirán para elaborar este relato.

Al cabo de media hora, cuando me levanto de la mesa para marcharme, me sale al paso uno de los jóvenes del rincón, soltando putas y carajos, con la pretensión de saber a quién estaba haciéndole tantas fotos. Se refiere al teléfono, con el que de hecho no he tomado foto alguna; ni es asunto suyo en cualquier caso. Ignorándolo, hago por salir de la terraza; pero el tipo insiste. Intento sortearlo y me corta el paso. Antes de que pueda darme cuenta, otro gandul del mismo grupo se acerca como refuerzo y hace muralla con su colega para impedirme la marcha.

Al verse codo con codo, hacen el acoso más hostil, acompañando sus palabras con gestos amenazadores y pidiéndome el teléfono. Por tercera vez intento abrirme paso, empujando con el hombro la barrera humana, pero no ceden: están decididos a armar bronca y me acorralan contra una mesa y la pared. El tercero de los amiguetes se aproxima a nosotros como con ademán de mediar, pero no hace más que subrogarse en la pretensión de los otros. Salvo los tacos que sueltan, fácilmente discernibles, no entiendo sus palabras, pero adivino sus frases: ¿A quién puta estabas haciendo fotos? ¿Qué puta crees, que puedes andar haciendo putas fotos a la gente? ¡A ver, dame el puto móvil! Intento hacerme el sueco contestándoles en español, pero no me sirve de nada.

A esto, viene la encargada del bar para restituir el orden, ¿qué pasa aquí? ¡Menos mal!, pienso. Pero el alivio apenas me dura lo que tardo en darme cuenta de que sólo ha venido a tomar el relevo de los otros, con la misma cantinela: hacer fotos, la gente, el teléfono. Pero si quieren conseguirlo tendrá que ser a la fuerza.

La cosa se pone tensa y los minutos se me hacen eternos. A la llegada de la jefa, los tres camorristas se han retirado un poco, prestos a intervenir. Ella intenta despachar conmigo, sin ceder en su demanda. Una segunda camarera sale y se une a la exigencia colectiva. La escena me recuerda a alguna película de Tennessee Williams. Sin mucha confianza menciono a la policía, pero las voces de los jaques me ahogan. ¿Qué policía ni qué putas? Empiezo a verme perdido cuando la encargada, volviendo a hacerles ademán de que se mantengan aparte, descuida una fracción de segundo el bloqueo, y aprovecho para hacerle una finta y salir por piernas. Uno de ellos arranca en pos de mí, pero desiste a las tres zancadas: se conoce que lo de correr no está en el guión.

Me he librado por la campana, aunque el mal rato pasado no me lo quita nadie. Otra experiencia de la agresividad eslava para mi colección. Huelga decir que, durante el resto de la tarde, me cuido mucho de acercarme por ese barrio.

Me cuenta una chavala que he conocido aquí que el pequeño comercio del viejo centro de la ciudad (que no es el actual) declinó mucho cuando construyeron el moderno centro comercial al otro lado del río, donde se instalaron franquicias y otras multinacionales. Como sucede siempre, los gobiernos y municipalidades favorecen a las “grandes inversiones extranjeras” bajo la disculpa de una inmediata creación de (precarios, nunca se dice) puestos de trabajo y afluencia de capital, a costa de la destrucción del pequeño comercio y fuentes de riqueza que podrían ser más duraderas y sostenibles, más diversas sin duda, aunque menos espectaculares. Las economías capitalistas siempre acaban prostituyéndose, porque el dinero y el oropel compran las conciencias y voluntades de los políticos.

Por la noche, ya en el hotel, bajo al restaurante a cenar. Es un sitio raro, al estilo de la Polonia comunista; frío como una nevera, sin más clientela que dos borrachetes bebiendo cerveza y una obesa en la barra hablando con la camarera, el culo rebosándole por el taburete, las bragas asomando sobre el pantalón. En una esquina, una mesa de billar americano, y sobre el tapete puerco de manchas tres melancólicas bolas esperan. De cocina no más menú que un único plato. Bueno, pues venga ese plato. Me lo tomo en silencio, acompañándome con una cerveza, y al acabar pago el exiguo precio y vuelvo a la habitación.

He soñado que mi amigo B. volvía de un viaje; estaba esquelético como un judío en un campo de exterrminio y muy cambiado, tanto en sus facciones como en el carácter. Él lo admitía, sí, he cambiado mucho durante este viaje; pero no quiso decir por qué. Al despertarme, estaba perplejo, confundido. Sé que todos los sueños significan algo, pero hoy renuncio a analizar ese viaje de mi amigo. Yo tengo que concluir el mío: mi propio viaje a ninguna parte.