Cuando el famoso explorador de trágica muerte Roald Amundsen, primero en pisar el polo sur durante su épica expedición antártica de 1912, se propuso alcanzar en 1926 el extremo opuesto del globo –los 90º de latitud norte– en el dirigible italiano Norge, antes de sobrevolar el casquete polar hizo una última parada logística en Vadso, Noruega, donde aún se yerge el mástil en que amarró su zepelín. Amundsen, un auténtico aventurero (antes de que las tarjetas de crédito y los teléfonos móviles pusieran fin a tal oficio), desapareció para siempre dos años más tarde en el mar de Barents, irónicamente durante una misión de rescate; y así halló su tumba en las blancas y gélidas latitudes que había amado tanto.

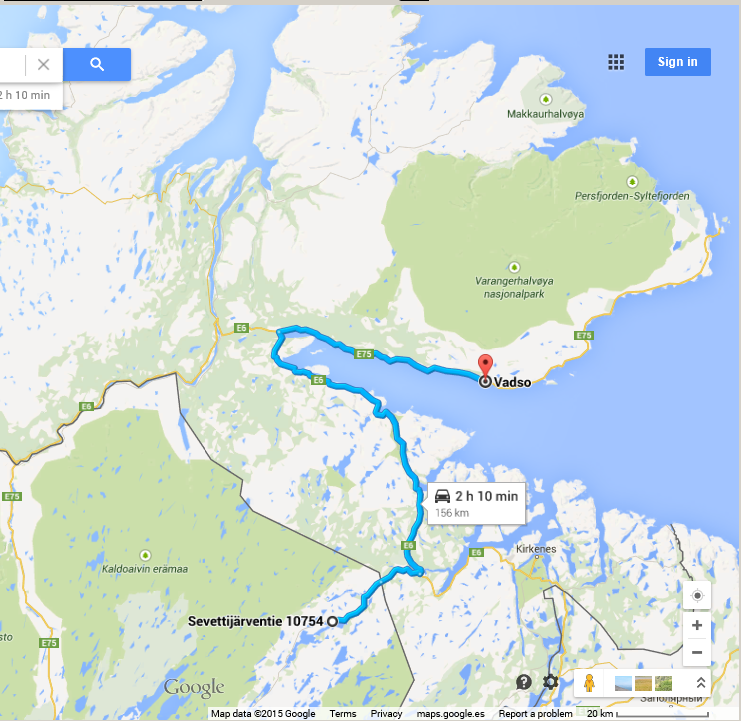

Hoy me dirijo a Vadso para visitar aquel legado histórico y hacer un pequeño homenaje a esos exploradores que no dudaban en sacrificar sus vidas… a cambio –sí– de la gloria, pero sobre todo en pos de sus pasiones.

Es una nublada y fresca mañana cuando guardo mis escasas pertenencias en las maletas de Rosaura y dejo atrás la acogedora granja de renos Toini Sanila para dirigirme hacia la frontera noruega, a sólo quince quilómetros. El cambio de tiempo se ha asentado, y va a hacer frío durante bastantes semanas. El bulto de la chaqueta, con su forro, ya no me ocupan espacio en el transportín, que va ahora medio vacío.

Antes de cruzar la frontera hago una parada en Näätamö para echar gasolina y tomar un té; es lo único que puede hacerse aquí, pues el lugar no es más que eso: un motel y una gasolinera. Al repostar me doy cuenta de que debería haberlo hecho ayer en Inari, porque acá, debido a la proximidad con Noruega, el carburante está doce céntimos más caro.

Esta va a ser mi despedida de Finlandia por una temporada, hasta no sé cuándo, pues no tengo la menor idea de hacia dónde van a guiarme mis pasos… o quizá los de Rosaura, que a veces me parece ser ella quien me guía a mí, y no yo a ella. Hay media docena de personas en la kahvila, almorzando un perrito caliente o tomándose un café. Yo pido té con un bollo y me los tomo sentado a una mesa, calentádome las manos con el vaso. Está bien caldeado este local. En estas tierras debe de ser corriente eso de encender la calefacción apenas entrado el mes de agosto. Bebo unos sorbos a la salud de Laponia y expectante hacia Noruega, el país más caro del mundo. Tengo ciertos reparos por este tema, pues no sé cuánto tiempo voy a poder aguantar antes de que mi presupuesto se resquebraje. Pero en ningún caso será una pega seria porque Suecia nunca queda a más de cincuenta quilómetros. Ya iré viendo sobre la marcha. Ahora tengo que continuar.

En la línea fronteriza no hay más que un pequeño cartel que dice Norge, aunque sin la circunferencia de estrellas amarillas, ya que no pertenece a la Unión Europea; aunque sí, por suerte, al territorio Schengen de libre tránsito de personas, bienes y dinero.

Unos pocos quilómetros más adelante hago la primera parada en el nuevo país, junto al puente que cruza el río Njávdánjohka, que hace una bonita y fotogénica cascada antes de desembocar en Munkefjord. Hay varios vehículos en el aparcamiento, con placas finlandesas o noruegas, y la gente está por ahí haciendo fotos. A partir de este lugar y durane los próximos 130 km, el paisaje va a cambiar de manera drástica. Los bosques van a perder su predominancia para cederle el testigo a la desolada tundra.

Las carreteras también van a experimentar un cambio importante: los trazados serán más sinuosos, las calzadas más estrechas y el asfalto más rugoso y parcheado. Dicen que aquí son tacaños porque, teniendo tanto dinero, no lo gastan en arreglar sus carreteras; pero yo no lo creo así; más bien me parece que les sucede como a los canadienses: que, teniendo tantísimos quilómetros de carretera que soporta un clima extremo, y siendo tan corto el verano, no dan abasto a arreglarlas.

Cuarenta quilómetros más adelante avisto, por primera vez en mi vida, el océano Glacial Ártico en toda su belleza. Y añado lo de en toda su belleza porque, técnicamente, ya mis ojos lo habían visto antes, cuando pasé por Akureyri en mi viaje alrededor del Hring Végur, la carretera anular islandesa; si bien entonces no alcancé a divisar más que la oscura franja del fiordo Eyja flanqueado por escarpadas laderas nevadas. Por eso ahora contemplo el Ártico como algo nuevo, tan somero él, y tan plácido, con esas tonalidades azul turquesa que no le había imaginado y que hablan de una abundante vida marina.

Como en esta parte del globo las mareas son fuertes y el declive de la costa suave, quedan al descubierto entre pleamar y bajamar enormes franjas de marisma, que pueden alcanzar un quilómetro de anchura y donde, lugar de encuentro de las faunas marina y terrestre, la vida bulle rica y variada.

Mientras a merced de un frío viento –del que no hallo abrigo en este mirador de la tundra– me recreo en esta primera contemplación del Ártico, un hombre se me acerca que andaba también por allí, al parecer entretenido en lo mismo. Es un tipo simpático, que me da la bienvenida a Noruega y dice vivir no lejos del famoso cabo Norte, aunque en la península oriental inmediata, Nordkinn, que se disputa con su hermana Knivskjellodden el récord de albergar el extremo más septentrional del continente. Me explica con amabilidad, sobre un mapa, que aunque la punta de Europa más próxima al polo sea Nordkapp, resulta estar sobre la isla de Mageroya, y por tanto separada del continente por una franja de mar; de modo que, en estricto rigor, es Kinnarodden el cabo continental (he aquí la clave) más al norte. Lo cual no pasa de ser una pequeña rivalidad sin importancia, porque la diferencia entre ambas puntas no llega a dos minutos de arco, es decir dos millas náuticas.

Tiene algo cálido este noruego en su mirada de ojos azules; una mirada que quiere ser afectuosa pero es algo más; algo que aún no he identificado bien cuando me tiende la mano al despedirnos, con un fuerte apretón. Me gustaría haber hablado con él otro rato, ya que no siempre tiene uno la ocasión de disfrutar una buena charla, pero aquí hace frío y no hay dónde.

Un poco después paro otra vez para sacar unas fotos, y en eso estoy cuando el hombre, al que ya había dejado atrás, me da alcance y para junto a la moto. Al parecer –pienso– también él tiene ganas de charla. En su conversación se nota que es una persona culta y amena, y aprovecho para preguntarle sobre el condado de Finnmark (esta parte de Noruega), por si tiene alguna sugerencia viajera para mí. Como el frío viento no nos da tregua, entramos al coche para recibir las explicaciones. Despliega un mapa de papel y va mostrándome las distintas penínsulas y las posibles rutas, recomendándome la carretera que sube por Nordkinn hacia Gamvik, por ser –dice– tan bonia o más que la de Nordkapp pero mucho menos turística y frecuentada. Ahí, a lo largo de esa carretera, en este punto tiene él su casa de verano, dice, un poco a modo de invitación. Yo de momento voy a Vadso –le cuento–, pero si más tarde tomo la ruta que me sugiere no me importaría hacerle una visita y tomar un café. Entonces vuelve a mirarme desde sus ojos azules, que han brillado un poco, y según escudriño su insistente mirada, descubro lo que antes no había sabido identificar bien, lo que bullía más allá de la calidez: es un punto de intrusión, casi invasivo; y ahí es cuando lo comprendo todo, antes de que me explique.

Estos días –cuenta– he tenido hospedado a mi novio, al que vengo precisamente de despedir en el aeródromo de Kirkennes, así que como voy a estar solo no me importaría pasar un rato agradable con un extranjero que me hiciese una visita. Y para ver qué efecto me han causado sus palabras me mira otra vez, ahora con una fijeza que resulta ya casi agresiva. Le respondo simplemente que yo no estoy en ese negocio, pero –añado– mantengo la oferta de pasar a tomar un café y hablar un rato. Y con estas palabras queda el asunto zanjado, porque a continuación se excusa con que el camino hacia su parcela está en mal estado, apenas practicable para un todoterreno cuanto menos para una moto de carretera…

Al salir del coche vuelvo a tenderle la mano y le deseo buena suerte, mientras maldigo interiormente de la mía: ¿por qué no me gustarán los hombres? Sólo los maricones se me ponen tan a tiro.

Al fondo del fiordo que llevo bordeando desde hace otros cuarenta quilómetros está Varangerbotn, un minúsculo asentamiento de apenas treinta casas en torno a una gasolinera, un hotel y dos restaurantes. Pese a lo insignificante del lugar hay cierto movimiento, pues aquí enlaza, con la carretera principal, la que viene desde Vadso y Vardo por el sur de la península de Varanger dando servicio, a lo largo de 150 km, a varias localidades pesqueras que suman suficiente número de habitantes como para dar cierta vida a este cruce. Yo tengo ganas de echarme un algo al estómago, así que paro un rato y entro al Jagerstua Vertshus, un restaurante y tienda bastante acogedor, con grandes ventanales, donde, entre su media docena de clientes distribuidos por las mesas, identifico a algunos viajeros por esa sutil pero inconfundible pose que entre nosotros conocemos tan bien, como diciendo aquí estoy yo, un tipo avezado y experto dispuesto a acometer nuevas e insólitas aventuras.

Va a ser aquí donde tenga la primera toma de contacto con el temible nivel de vida noruego: un té más una pequeña porción de tarta casera, catorce euros: aproximadamente el cuádruple de lo que algo similar costaría en España, y el décuplo que en Polonia. Venía mentalizado para encontrarme con precios altos, pero el sablazo ha superado mis previsiones. Curiosamente además, pese a tener petróleo, también la gasolina en Noruega es más cara que en otro país alguno: 2 €/l. En fin, esto es lo que hay; más vale que me haga a la idea si quiero disfrutar de los próximos días.

Una hora después llego finalmente a Vadso, mi meta para hoy. Con más de 6.000 habitantes, es un pueblo medianito que tiene, entre otros, varias posibilidades de alojamiento, dos gasolineras y un pequeño repertorio de restaurantes. Aunque la mayor parte de las casas se distribuyen a lo largo de tres o cuatro calles paralelas al litoral peninsular, mirando hacia el sur, se desarrolló a partir de un asentamiento pesquero del siglo XVI en el pequeño islote Vadsoya, justo enfrente, al otro lado de un puentecillo. Al entablar sobre el 1800 comercio de trueque con Rusia, creció y se estableció en su actual hubicación del lado continental. Rusos y fineses formaron buena parte de su población durante siglos, y aún hoy día se habla finlandés en algunas familias.

Las tarifas del Scandic Vadso, que está en “pleno centro”, alcanzan las tres cifras, de modo que la recepcionista, servicial y amable, me sugiere el Lailas Gjestehus, al otro lado del puente, en Vadsoya. Mas antes de ir para allá pruebo suerte en dos casas de huéspedes que he visto, de ésas que no tienen más anunico que un letrero, escrito a mano, con la palabra rom (habitación), y a las que supongo bastante más asequibles. En la primera de ellas, justo frente al Scandic, andan de reformas, y aunque está abierta prefiero ni preguntar, pues me asustan los ruidos despertándome a las diez de la madrugada, conque más a las ocho. En la segunda la anfitriona no está, sólo hay un papelito con un teléfono al que, mejor, no llamo porque tengo la tarjeta en las últimas y aún no he comprado una noruega. El caso es que, cuando ya me voy, llega la dueña, alertada por alguna vecina de que un forastero merodea la casa. Nos entendemos respecto al precio, pero la señora no acepta tarjetas de crédito y yo no tengo coronas. Entonces, en lugar de ponerme a dar vueltas en busca de un cajero, decido echarle un vistazo al Lailas que me han dicho antes, porque si me gusta y no pasa de cien euros voy a darme el lujazo de estrenar Noruega a lo grande, en lugar de andar con miserias.

Lailas Gjestehus es un agradable hotel familiar, acogedor y bien cuidado, que goza de una ubicación insuperable en la orilla norte de Vadsoya, rodeado de naturaleza (aunque sea un brezal) y con excelentes vistas hacia Vadso y la ría. (Dicho sea de paso, esto de los fiordos que parece tan fino y superior por aquello de ser cosa noruega, ya lo habíamos inventado en España con las rías gallegas; y es que no otra cosa son los fiordos sino rías del ártico, ni otra cosa son las rías que fiordos meridionales). La dueña me da la bienvenida tras el mostrador con una franca sonrisa. Sí, tiene habitaciones libres; no, no hay ninguna individual, pero como viajo solo me deja una doble en ochenta euros; y si es mucho, como sabe que su país nos resulta caro a los extranjeros, se ofrece a buscarme por teléfono alguna casas de huéspedes más económica. Todo un detalle que revela, por su parte, una encantadora ausencia de codicia. Pero no hace falta que llame porque el hotel me gusta y el precio me acomoda. Así que cerramos el trato y, sin más formalidades, meto mis bultos en la habitación.

Tras una buena ducha caliente que me entona el cuerpo en este día frío, salgo a hacer recados y en busca de algún lugar para cenar. El pueblo es agradable, tranquilo, y se puede explorar en una hora o poco más. Lo primero que hago es sacar coronas en un cajero y lo segundo hacerme de una tarjeta SIM, que he podido activar sin problemas pese a ser extranjero. Mientras voy familiarizándome con el lugar, dos hechos me llaman la atención: el primero es que no hay un sólo restaurante de comida noruega. He encontrado dos pizzerías, un kebab, un indio, un burger, un tailandés y dos quioscos de perritos calientes, pero ningún sitio donde tomarse un plato de salmón. Según luego me han explicado, los noruegos cuando comen fuera lo hacen para variar de su dieta local casera, de modo que prefieren la cocina de otros países. Pero, ¿salían fuera a cenar antes de que viniesen los inmigrantes? ¿Y qué pasa con los turistas?, pregunto. Pues ahí está el problema, que a los turistas les gustaría comer algo de aquí, pero ningún vecino noruego está dispuesto a abrir un restaurante.

Lo segundo, sin duda relacionado con lo anterior, es la abundancia de gente de otras razas: hay inmigrantes negros, turcos, indios, moros y chinos; y no sé por qué, pero no había esperado eso aquí; imaginaba –ignorancia mía, sin duda– que país tan frío y lugar tan remoto y poco poblado estaría libre de la invasión migratoria tan común en el sur de Europa, máxime no perteneciendo a la UE y exentos, por tanto, de adoptar nuestra (erróneamente) caritativa política social. Pero es el caso que, bien pensado, el asunto tiene sentido: los noruegos son tan ricos que ya no se ocupan en trabajos poco cualificados, dejando ese nicho abierto para el advenimiento de quienes estén dispuestos a trabajar y abrir pizzerías o kebabs donde, luego, ellos consumen cuando se cansan de salmón en casa. O sea, igual que en España pero a otro nivel. No sé por qué había dado por supuesto que en Noruega no era así.

Dejo para lo último la visita al mástil donde el dirigible Norge estuvo amarrado en 1926 antes de llevar al primer explorador que sobrevolaría el polo norte: Roald Amundsen. Aún se yergue esta estructura sobre la verde y crecida hierba de la reserva ecológica y parque antropológico que ocupa toda la mitad oriental de Vadsoya. Allí, en la base de uno de sus tres pilares, está la placa conmemorativa que recuerda aquella expedición y a sus componentes. Eran exploradores de otra casta; y aunque aún pudiere haberlos, ¿queda acaso algún rincón del globo por descubrir?

Mientras paseo por esta pequeña reserva ecológica y observatorio de aves llego hasta un cobertizo de madera muy bien preparadito, como todo en este país, para uso (que no abuso) público. De cerca, observo que algunos compatriotas míos han dejado sus huellas para bochorno de España. ¿Qué les importarán a los noruegos las majaderías de unos y otros hinchas en el extremo más africano de Europa?