No hace falta ir a Norteamérica para encontrar asombrosos cañones ni a Sudamérica para disfrutar de un insuperable chuletón de buey: en el centro de nuestra sufrida piel de toro, en la serranía de Cuenca, hay parajes que envidiaría el foráneo más chauvinista, y se cría una carne para satisfacer el paladar más exquisito. ¿A qué buscarlo fuera? ¡Lo tenemos aquí!

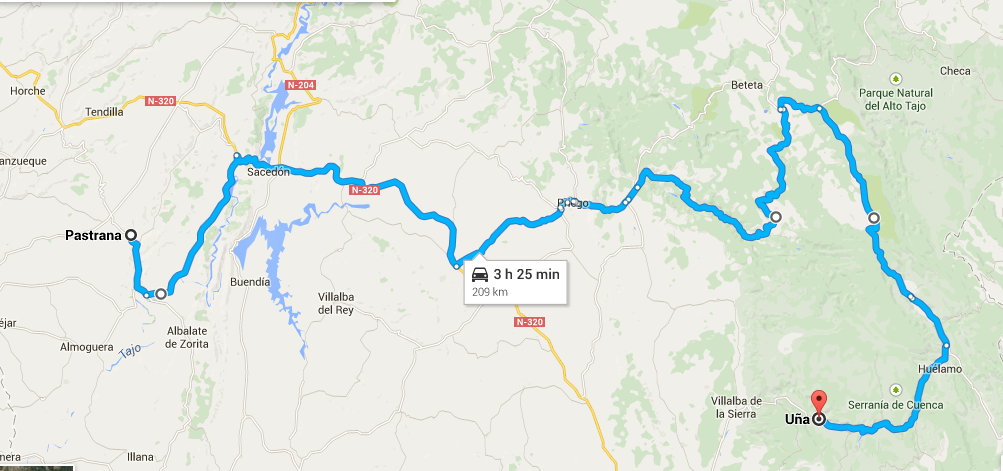

Los embalses de Entrepañas y Buendía formaban parte del “cancionero” geográfico en mis tiempos de escolar, cuando aún se estudiaba geografía de España en todos los colegios de la provincia o región que fuesen. Hoy, habiendo pasado la noche en Pastrana, apenas a veinte quilómetros de los pantanos, ¿qué más natural que acercarme a visitarlos y, de paso, seguir disfrutando la moto y el buen tiempo? Así conoceré de primera mano lo que hace cuatro décadas era sólo una aburrida letanía.

La mañana, soleada y hermosa, saca resplandores moriscos a un Pastrana que mira hacia el sur. Pese a este cielo sin nubes, aún no ha entrado la primavera y sobre la moto hace rasca.

La carretera besa momentáneamente al inevitable río Tajo, castellano omnipresente (ya insultado desde tan arriba por la central nuclear José Cabrera), y lo reencuentra un poco más allá junto a unas curvas ágiles, sabrosas y firmes bajo las gomas de Rosaura, que culminan en la presa de Entrepeñas, donde el valle hace cañón. ¡Ah, aquellos pantanos de Franco el maldecido!: el único español en la historia que ejecutó a sus enemigos; o al menos eso nos enseñan ahora. Hay en el extremo sur de la presa un lugar donde apartarse, que hasta dispone de un pequeño parquecito y un mirador que, en voladizo como está sobre el vacío de la garganta medio en sombra, da impresión: abajo se ven correr, chiquitas, las aguas del Tajo que deja escapar el aliviadero.

¿Y, ahora, qué? Pues me mantengo sobre la nacional 320 (Guadalajara-Cuenca) y luego me desvío hacia Cañamares, hacia el mero corazón de la serranía. El firme aún es bueno, pero más estrecho y con curvas muy lentas.

Me paro en Poyatos a tomar una caña y una tapa. ¡Qué pueblo! Pequeño, rústico donde los haya, en esta tierra lueñe y agreste. Hablo unos minutos con un hombre mayor, de edad suficiente para permitirse una franqueza total porque a nadie necesita ya impresionar. Aunque esté tan apartado –me dice– mucha gente viene de veraneo, o para coger hongos; pero aún es pronto. Me hace gracia lo de los hongos, pero bien pensado, ¿por qué no? A menudo se habla en los pueblos con más propiedad que en la capital.

Ahora toca el peor tramo: de Poyatos a Santa María del Val y más allá, hasta enlazar con la que viene de Beteta, el asfalto está muy deteriorado, lleno de baches y gravilla traidora que puede costarle un disgusto al motero si no va con cien ojos. Entretanto, el día ha ido nublándose y está el cielo del todo cubierto cuando paso Lagunaseca. Hemos ido ganando altura, y parece como si en uno de estos repechos pudiera tocar las nubes con la mano. En algunas zonas la carretera está medio húmeda, como de lluvia reciente. Discurre un trecho por la cresta de la sierra y me sorprende encontrar, aún, parches de nieve dispersos por el campo: en las umbrías, en las cunetas, bajo algunos árboles…

De repente, tras una curva, veo a mi derecha un refugio en un claro del monte que me provoca un dejá vu: ¡aquí he estado yo antes! Dejo la moto a un lado para acercarme a curiosear y, a medida que avanzo, unos nítidos recuerdos van emergiendo espontáneos, sin el menor esfuerzo, de un rincón en la memoria que habría jurado no contenía nada. Pero sí, por aquí pasé hace más de treinta años, cuando era aún chaval, yendo de excursión mochilera con mis amigos: buscábamos perdernos en lo más intrincado del monte y no nos guiaba otro criterio que alejarnos en lo posible de cualquier lugar habitado. ¡Qué tiempos! Éramos entonces jóvenes, fuertes y guapos, pero no lo sabíamos.

Hay en el refugio unos chavales que me miran con recelo, que es más bien hostilidad. Tienen el coche junto a la circular construcción de piedra. Los excursionistas de hoy en día ya no valen para nada. Les pregunto por el nacimiento del río Cuervo y me dicen que es más abajo, así que vuelvo hasta Rosaura y continúo. Unos quilómetros más abajo doy con el visitado lugar, que también aquella vez quisimos conocer pero, al final, no pudimos: uno de nosotros se había lastimado mucho un tobillo y hubimos de regresar a casa. Pues, mira por dónde, sin haberlo siquiera planeado voy a subsanar hoy aquella omisión. En la explanada hay bastantes coches y gente ocupando los merenderos. Yo tomo la senda señalizada, un recorrido muy bonito que aparece aún nevado a tramos. ¿Es Noruega? No: es Cuenca.

Estas formaciones cársticas y el agua derramándose en pequeñas cascadas entre la vegetación no me la he encontrado en otra parte alguna. Las fotos, por desgracia, no me han quedado muy favorecidas y no le hacen justicia a la hermosura del lugar.

Poco a poco la tarde ha ido despejándose otra vez; parece que las nubes quedaron atrás, prendidas en los riscos más altos, y ahora brilla el sol a ratos con una fuerza que denuncia el final del invierno. Acabado el recorrido, tomo de nuevo la moto y marcho carretera abajo. Enseguida llego a Tragacete, un pueblo con varias hospederías muy aparentes que, no obstante, parecen haberse puesto de acuerdo en cerrar hoy; sólo el hotel está abierto, pero se me antoja desangelado y frío, como la acogida que me depara la señora a cargo, así que decido seguir. Un poco más al sur me aguardaban dos agradables sorpresas: Huélamo y las hoces del Júcar.

Huélamo es, sin duda, uno de los lugares más pintorescos que he conocido; y aunque por mala suerte tampoco me puedo hospedar allí, me lo apunto para una futura escapada, porque va a valer la pena: es un pueblo sobre el lomo de un cerro, al pie de un risco, que domina hacia poniente, libre la vista de obstáculos, un paisaje rural lleno de carácter y que, de algún modo, parece también anticipar lo que el viajero encontrará río Júcar abajo: las hoces. Otro vocablo éste aprendido en mis tiempos de bachiller y del que nunca supe hacerme cabal idea: ¿qué eran esas hoces geológicas de que hablaba mi libro? No hay como ver para comprender: una hoz es la angostura que forma un río entre dos sierras, o en un valle profundo; y, aunque en el caso del Júcar hace a modo de curvas alternadas a derecha e izquierda como si fueran hoces (de las otras, las de segar la mies) puestas en hilera, ambas palabras no tienen nada que ver: la una proviene de faux-faucis (garganta) y la otra de falx-falcis (hoja curvada).

En fin: cualquiera que sea su nombre, es un paraje espectacular donde se combinan varias alternancias: el verde de la vegetación con el anaranjado de la roca arcillosa, el lecho horizontal del río con los taludes verticales del cañón, la fuerte luz de las solanas con la relativa oscuridad de las umbrías. Son veinte quilómetros impresionantes, en los que el motorista ha de escoger entre dos alternativas tan apetecibles como incompatibles: o disfrutar del paisaje, o de las divertidas curvas que hace la carretera persiguiendo al río; una u otra cosa, pero ambas a la vez no puede ser. ¿Estoy en USA? No: es Cuenca.

Aún no ha acabado el Júcar sus hoces cuando, de repente, aparece Uña junto a una pequeña laguna que lleva su mismo nombre. Y este modesto pueblo (del que no recuerdo haber oído jamás) viene a proporcionarme una triple carambola que remata mi jornada a la perfección: un excelente entorno para la fotografía, un hotelito tranquilo y acogedor, y el mejor chuletón de buey que he probado en mi vida.

Respecto a lo primero, para muestra un botón. En cuanto al hotel, una atención amable y familiar, con el añadido de una enorme chimenea en la zona común, a cuyo calorcito te quedas dormido si te descuidas. Y del chuletón, ¿qué decir? Como la mayoría de esos lugares entrañables y modestos, el asador Zaballos no tiene siquiera una página web; no es más que uno de tantos restaurantes de carretera, y nada en su aspecto hace suponer que en él sirvan una carne tan exquisita.

Aunque de pocas palabras, el muchacho que atiende la barra es un tipo amable. Le pido un vino que tenga algo de roble y encargo un chuletón (poco hecho, por favor), que es la especialidad de la casa. Cuando al rato lo veo llegar me arrepiento de haberlo pedido: es enorme, y viene con guarnición de patatas fritas caseras. No me lo voy a acabar –me digo a mí mismo–; con un poco de suerte, lo dejaré a medias. Pero en cuanto le hinco el diente cambia el panorama: viene en su punto, tierno, jugoso y sabrosísimo. Disfruto cada bocado despacio, con fruición, y poco a poco va la pieza mermando. Cuando quiero darme cuenta, el buey ha desaparecido del plato y casi me quedan ganas de pedir otro. ¿Estoy en la pampa Argentina? No: estoy en Cuenca. No busques más: ¡lo tienes aquí!