Tres días en Bialystok me brindan nuevos conocidos (como Maka, la joven voluntaria de Georgia, o Grzegorz, el hombre que estudia los murciélagos) y un inesperado encuentro con lo esotérico. Es una granja en mitad del campo, a diez minutos de Tykocin, en la que vive y trabaja Beata, una excelente masajista a la que había conocido bastantes años atrás, en Varsovia. Vengo necesitando desde hace semanas un buen repaso a los hombros, que se cargan mucho conduciendo la moto, y una sesión con Bea me viene de perlas. Hace unos masajes hawaianos quasi divinos.

Es el típico espacio jipi, un poco al estilo comuna, que casi todo viajero ha conocido alguna vez: contacto con la naturaleza, equitación, espiritualidad, mucha zoofilia y mucha comida de herbívoros. Además de Beata, por casualidad estos días pasa aquí sus vacaciones una polaca afincada en Florida que practica una de esas terapias zen de trasvase de energía que sirven para todo, incluyendo –o quizá especialmente– la ansiedad y el insomnio; justo mis dos peores achaques. Pese a mi escepticismo, las buenas referencias que oigo de labios de mi amiga me animan a intentarlo, ya que estoy aquí y los planetas se han alineado. ¿Precio?, pregunto con cautela. Doscientos dólares estadounidenses. Me quedo a cuadros: una tarifa astronómica para una medicina astrológica; así que declino; pero la mujer me lo pone fácil: puesto que se halla de vacaciones y en realidad no se trata de ingresos laborales, fije yo un precio con el que me sienta cómodo; y yo, que voy a darle veinte euros a Bea por un masaje de verdad, no puedo ofrecerle mucho más a ésta. ¿Veinticinco? Hecho.

Comienza la sesión, al aire libre, bajo los árboles y el trino de los pájaros. Tumbado sobre la camilla, me posa suavemente los dedos en la cabeza, apenas presionando sobre los nodos de energía mística. Mantiene ese contacto, estático, durante unos diez minutos, y luego pasa a otra combinación de dedos y nodos; así sucesivamente, cuatro o cinco veces, ora en la cabeza, ora en los pies, hasta completar una hora. Eso es todo. Cuando me incorporo, me dice que mi cara ha cambiado: tengo ahora un aspecto resplandeciente, muy mejorado; mírate al espejo y compruébalo –añade convencida. Yo, que me siento exactamente igual que antes, obedezco, y al ver mi reflejo compruebo que, en efecto, estoy exactamente igual que antes; tal vez con los ojos un poco más abiertos, por el asombro.

Además –me explica– es muy probable que ahora sientas ganas de comer algún dulce, pero es normal, ya que hemos liberado mucha energía y quemado muchos hidratos de carbono, que tu cuerpo ahora necesita reponer; así que, si te apetece, toma algo dulce sin problema; y, sobre todo, no olvides beber mucha agua; como mínimo dos litros. (Estos gringos están obsesionados con eso de beber: el lobby del agua envasada debe tener un aparato publicitario extraordinariamente eficaz.)

Huelga decir que ni tengo sed ni me apetece dulce alguno; pero me quedo con las ganas de preguntarle si los terapeutas de su especie son una mancha de farsantes o si, por el contrario, están convencidos del poder curativo de sus prácticas. Aunque, en realidad, lo que me asombra es la credulidad de la gente: una vez que sabes de qué va, ¿cómo puede uno pensar que va a sentirse mejor tras una simple imposición de dedos? Salvo que sea por el milagro de la sugestión. Y quizá, si es así, en el fondo envidie yo esa ingenuidad, que podría hacer mi vida mucho más fácil.

Por lo demás, en la granja se está bien; es un entorno bucólico y pastoril, rodeado de árboles y prados, vacas y caballos. Hoy apenas he viajado veinte quilómetros, pero pasaré aquí la noche y aprovecharé la tarde para darme un paseo hasta Tykocin, revisitar el pueblo y cenar. Sigo tras las huellas de mi viejo romance.

Tykocin. Recuerdo esta gran explanada oblonga con la iglesia en un extremo, estas calles empedradas y esta vieja sinagoga… (¡Ah, Joanna!) A un lado de la plaza hay un pequeño restaurante de comida casera llevado por una señora y su hija, una lozana campesina de hermosos ojos azules. No despachan bebidas alcohólicas, pero puedo comprar cerveza –me dicen– en la tienda de al lado. Me prepara la mujer un rico plato de pescado, y para postre una charlotka. Mientras disfruto la cena frente a la explanada casi desierta, la tarde lentamente declina y el sol pone tintes dorados sobre la fachada de la iglesia.

Al pagar la cuenta les dejo unos céntimos de más, y la señora, apeando la amabilidad con la que me ha tratado, pone cara de resignación: “bueno, vale”; dice, como perdonándome. Se conoce que esperaba propina y, al no recibirla, deja sentir su decepción. Mal vicio éste, culpa en buena parte del turismo, que malacostumbra al personal.

Hay una larga caminata hasta la granja, y a mi regreso encuentro a los anfitriones de fiestecilla con unos invitados, justo bajo mi ventana. Ni en mitad del campo puede uno estar tranquilo.

Pese a las afirmaciones de la gurú, su terapia no me ayuda en lo más mínimo a conciliar el sueño ni a tener un buen descanso. Por la mañana cargo mis cosas en la moto y, antes de marcharme, tengo una pequeña conversación con Beata, que racionaliza mi decepción con la gurú de este modo: “es que a las personas como tú nadie las puede ayudar, porque no permitís que se penetre en vuestro interior”. O sea que la culpa es del paciente. Ingeniosa reacción ante el fracaso, frecuente entre astrólogos y nigromantes de la energía corporal: si respondes bien a su magia se reafirman en ella, y si no, es que eres un hermético; de modo que su “verdad” siempre prevalece.

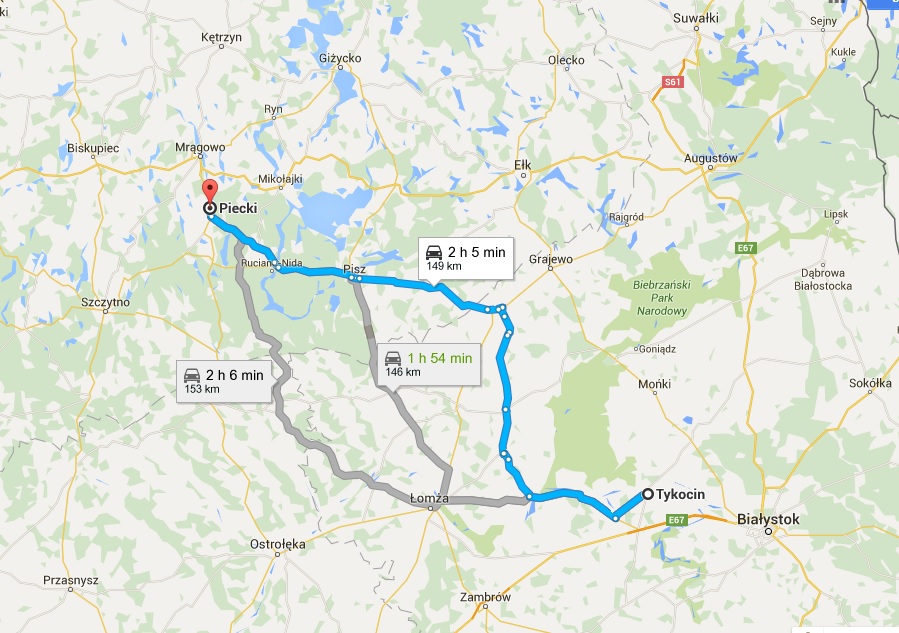

Desde la granja, hay que recorrer un largo y laberíntico entramado de caminos locales para llegar hasta la carretera. En general están bien asentados y es fácil conducir por ellos, pero algunos tramos son excesivamente arenosos, casi intransitables para una moto: un auténtico atolladero. En dos ocasiones estoy a punto de zozobrar, y si no doy con mis huesos en el suelo no es por pericia, sino de puro milagro. Pero no hay vuelta atrás, y sigo adelante extremando las precauciones hasta dar por fin con el asfalto: una carretera tan rugosa y bacheada que, en lugar de una moto, me parece ir subido a un martillo neumático. Rato después, desemboco en otra un poco mejor que, a su vez, viene a terminar en una regional en buen estado.

Menos mal que el día es muy agradable para montar en moto: soleado y algo fresco. Mis gafas de sol polarizan los colores del campo otoñal dándoles una viveza que alegra el alma.

Al cabo de casi dos horas llego a Pisz y hago una parada para almorzar en una típica obersza de carretera; nada especial, pero por un euro me sirven una zupa pomidorowa que me cae fenomenal al estómago. El camarero es un tipo seco, tan típico de Polonia como la sopa y el propio restaurante. Me duelen un poco las piernas. Supongo que me habré lastimado al hacer equilibrio para intentar no caerme en el camino de arena.

Una hora después, y algunas decenas de quilómetros hacia el oeste, en un lugarejo llamado Piecki doy por casualidad con una karczma agradable, tranquila y muy barata: 50 zl la habitación; así que no lo pienso dos veces. Tenía planeado avanzar un poco más hoy, pero no voy a encontrar un sitio mejor que éste y la tarde está perfecta para un largo paseo. No vale la pena desperdiciar las dos últimas horas de luz conduciendo.

Tiene el pueblo una pastelería cuya fachada, de cara a poniente, recibe de lleno los rayos de la tarde. Hay varios veladores sobre el entarimado de tablas que forma la acera, y a uno de ellos me siento después del paseo, para tomarme un té con una porción de tarta mientras, cerrando los ojos, me caldeo al sol vespertino, que se agradece porque corre un airecillo fresco.

Y tiene Piecki también un minúsculo camposanto con apenas media docena de tumbas bajo la hojarasca, a la sombra otoñal de los árboles, que me hace evocar, desde el fondo del corazón, aquellas palabras de Bécquer: ¡Dios mío, qué solos, qué tristes se quedan los muertos!

Pablo, I just love your rational and down-to-earth approach to the so called “alternative” stuff :)

Take care and hopefully see You soon!

Artu