.

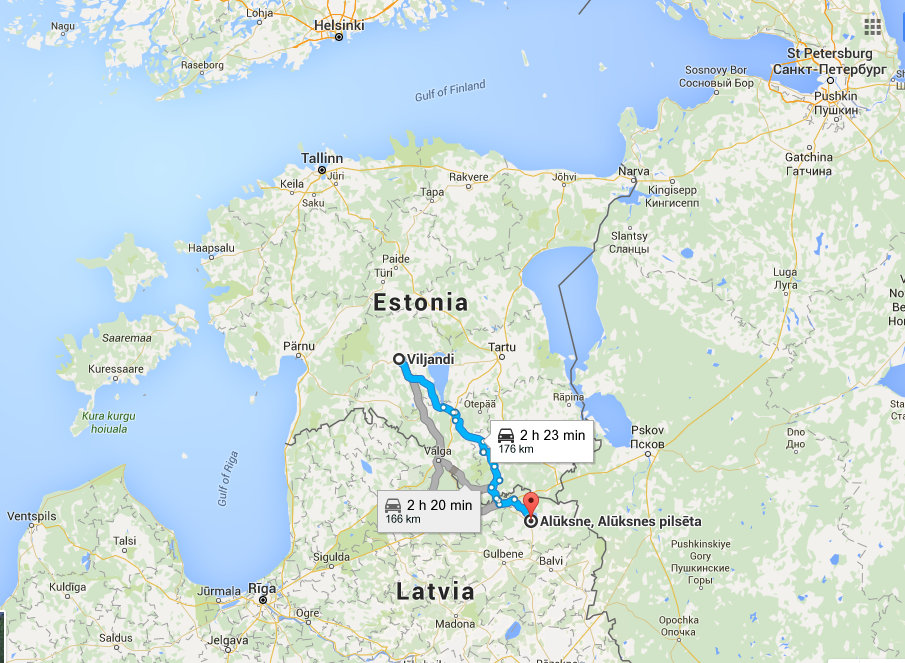

Dejo atrás la bella Viljandi y me dirijo al sudeste de Estonia, donde las carreteras –dicen– no son tan aburridas como en el resto del país: tienen curvas e incluso pendientes. Y así reuslta ser, en efecto; pero como siempre cojo las de segundo orden, al final he acabado en un tramo de obras, bastante largo y frontero con Letonia, del que ya veremos si Rosaura sale indemne. Demasiado estoy tentando a la suerte durante este viaje, y milagro es que, entre obras y carreteras de grava, no haya tenido todavía un percance; o a lo mejor los neumáticos son mucho más resistentes de lo que parece.

Esta región entre Viljandi y la frontera sudeste, eminentemente rural y agrícola, está poco poblada y desarrollada. Quizá por esa misma causa es tan bonita: las granjas y los sembrados se alternan con bosques y arboledas en un sugerente mosaico natural de colores y texturas; las casas, los galpones, almacenes y graneros, siempre de madera y a veces de alegres colores, son muy pintorescos, y algunos pueblos o caseríos parecen el decorado de una película del oeste.

Por las circunstancias históricas y la proximidad con Rusia (apenas a 50 km de aquí), se deja sentir bastante la influencia del país vecino. Esta ya no es la Estonia nórdica, avanzada y moderna del Báltico, sino una más eslava y todavía rehén del período soviético (aunque confieso no saber distinguir bien entre lo soviético y lo eslavo, y tal vez, en esa ignorancia, los identifico con ligereza); si bien los estones parecen opinar diferrente: al expresarle a uno de ellos mi impresión de que están a caballo entre lo nórdico y lo báltico, fue rotundo al manifestar que no, que ellos son sobre todo escandinavos. Mas, como es natural, en dicha opinión entran en juego las emociones; máxime en esta parte del mundo, donde todos odian a Rusia y no quieren tener nada que ver, ni admitir semejanza o parentesco alguno, con este país.

Me habría gustado pasar una última noche en Estonia antes de cruzar a Letonia, pero –como digo– por aquí los pueblos son diminutos: algunos no tienen ni una tienda, a veces ni siquiera existe una calle, y no digamos un lugar donde pernoctar. Son poco más que un conjunto de casas desparramadas y distantes. La última localidad que he pasado –cuarenta o cincuenta quilómetros atrás– con un aspecto medianamente urbano ha sido Antsla, pero no vi que tuviese hospedería. Letonia está ya muy cerca, al otro extremo (espero) de este trecho en obras que vengo sufriendo, y ya no voy a encontrar alojamiento a este lado de la frontera.

Frontera que, como se ve en la foto, es casi un decir; una exageración; en realidad, no más que un letrero azul al borde de las obras, que continúan hasta Ape, un pueblucho.

Alüksne es el primer pueblo de consideración que encuentro en Letonia, y aquí pienso quedarme hoy. Es relativamente grande y le presumo cierta importancia turística, pues tiene siete hospederías y además está patas arriba por las obras: muchas de sus calles levantadas, subvencionadas –según informan los letreros– por la UE. Hermanos de Alüksne, ¡bienvenidos al capitalismo y al consumo sin tasa! Bienvenidos al crecimiento. Por fin podréis decir adiós a vuestras mediocres vidas campesinas y A-lük-si-nar en el lado brillante del progreso, que llega para transformar el pueblo. Alüksne ya nunca volverá a ser el de antes, el de siempre: las calles quedarán asfaltadas, las viejas tiendas rurales habrán de cerrar ante la presión de las franquicias y grandes superficies, etc. A cambio de renunciar a vestra autenticidad (¿y acaso le importa eso a alguien?) entraréis de hecho en el selecto Club Europeo, que os regala asfalto y modernidad para franquearl as puertas a las multinacionales, al Comercio con mayúscula y también al alegre despilfarro.

Pero yo soy un viajero con fortuna: suerte he tenido de venir cuando Alüksne tiene aún encanto, una extraña ingenuidad y ese sello característico que dejó la época comunista. Junto a los horrendos bloques cuadrados de viviendas están las viejas mansiones señoriales de piedra o de madera; frente a los pequeños puestecillos, las esbeltas iglesias cristianas de una y otra rama; al otro lado de las viejas calles de tierra, por donde circulan ajados coches de fabricación rusa, hay un cuidado y extenso parque francés a orillas del lago, con su isleta y todo. Y todo es ruso aquí: desde el idioma dominante o las películas que anuncian en cartelera o por la tele, hasta las casetas y tiovivos de la feria.

Nota curiosa: el letón, y su único pariente próximo, el lituano (ambos un subgrupo báltico), son las más arcaicas lenguas indoeuropeas que se hablan hoy en día.

Por cierto, es significativo el parecido entre esta Letonia que veo y la Polonia que conocí hace ocho años. Me pregunto si es que tienen raíces comunes, o si se debe más que nada a haber estado ambas bajo el yugo soviético durante décadas. ¿Se trata de una afinidad secular o contemporánea? Un ejemplo: entro a un restaurante –el único que parece estar abierto– donde no funciona el aseo ni la wifi; y la camarera, viéndome intentar uno y otra sin éxito, ni se inmuta. Le trae sin cuidado la satisfacción de los clientes. La gente no es amable en este país; y en eso me recuerdan a los polacos de entonces: se conducen como si pensaran que, en el comercio, son los consumidores quienes deben agradecer a empresarios y empleados que les den ocasión de comprar, y no éstos quienes deban agradecer a aquéllos que se dejen el dinero; lo cual a su vez puede derivar –es una hipótesis– de la larga escasez de bienes durante el comunismo, que haría aparecer a cualquier proveedor como un benefactor de la comunidad.

Mas ese feo vicio del mal servicio está a punto de cambiar; y quizá sea el único cambio positivo, para mi gusto, que entraña la llegada del famoso crecimiento. ¡Venid –es el mensaje de los carteles de la UE–; venid a este brillante y lujoso mundo del consumo, y veréis lo bien que os lo vais a pasar! Nada se les dice, claro, del estrés, la ansiedad o la depresión. Y Letonia acude gozosa a la llamada, con los brazos abiertos y sin reparos, porque lleva décadas anhelándolo. Además, puesto que no aprecian el valor de lo que pierden, quizá en el fondo no pierden nada. Lo que no se conoce no se puede añorar.

Imagino que así es, de algún modo, cómo a lo largo de los siglos van transformándose las sociedades; cómo transcurren nuestras vidas y cómo se desarrolla la historia humana, loca, loca y en provecho final de nadie. Decía Miguel de Unamuno: desde los albores de la humanidad, todas las generaciones nos sacrificamos un poco, pero al término de nuestra especie todo ese sumatorio de sacrificios habrá sido en provecho último, final, de nadie en absoluto.

Decía Miguel de Unamuno: desde los albores de la humanidad, todas las generaciones nos sacrificamos un poco, pero al término de nuestra especie todo ese sumatorio de sacrificios habrá sido en provecho último, final, de nadie en absoluto.

Por eso los logros en las sociedades tienen que ser para las generaciones siguientes, a los que realizaron el sacrificio.

Y lo son, inevitablemente. Creo yo. Lo que ocurre es que la generación siguiente también se sacrifica, y luego la otra y la otra… ¿al final para qué? ¿Para quién, al final? A mí me parece que va en este sentido la profunda reflexión filosófica de Unamuno.

Un ejemplo de actualidad sería el ecologismo: muchos ciudadanos hacemos algún sacrificio para poder legar a nuestros hijos un planeta lo más saludable posible, pero (consideraciones religiosas aparte) nuestra especie, y también la Tierra, desaparecerán igualmente hagamos lo que hagamos…

Es que Unamuno tiene un puntico de nihilismo que hace, a veces, tan tristes sus novelas

Era un creyente algo atormentado y asustado, como su Manuel Bueno mártir.