Está claro que todo el mundo se levanta antes que yo. Al despertarme he visto que muchos campistas ya se han ido y que quienes aún quedan están ultimando sus preparativos para la marcha. De las tiendas que había anoche sobre el césped ya no queda ninguna, y la mayoría de las cabañas están vacías. Quedamos sólo los más perezosos… o quienes no tenemos ninguna prisa.

Aunque esto de la falta de prisa no es, me temo, más que una excusa que me doy para no madrugar, don éste con el que yo no nací; y bien que lo lamento, porque son muchas las cosas que me pierdo a causa de mi pereza matutina: desde contemplar las auroras (algo casi desconocido para mí) hasta disfrutar de esa delicadeza que, en las horas del alba, parece tener la atmósfera, como si fuera a romperse al primer estornudo; o el naciente ajetreo en las ciudades, cuando comienzan a cobrar vida: los empleados municipales regando las calles, la prensa llegando a los quioscos, las tahonas cociendo la primera hornada de pan, la gente desayunando en las cafeterías; en fin, los mil detalles de una sociedad que despierta, normalmente más interesantes y poéticos que cuando se acuesta. Aparte, hay en el madrugar cierta recompensa puramente sicológica, quizá de orden moral aunque puede que no sólo: el saber que está uno viviendo un poco más conforme al orden natural de nuestra existencia, ya que dormirse con la luna y levantarse con el sol parece más en armonía con la vida para la que hemos evolucionado. Mas bien puede ser –como apunto– que sólo se trate de un principio moral aprendido: el de la satisfacción por el deber cumplido; e incluso ¿quién sabe si no habrá detrás subconscientes valores religiosos? Pienso por ejemplo en el mandato bíblico: ganarás el pan con el sudor de tu frente, idea que tal vez haya arraigado en nuestras conciencias mucho más profundamente de lo que creemos, junto con todo aquello del bien y del mal, y lo de asociar a la noche con el pecado…

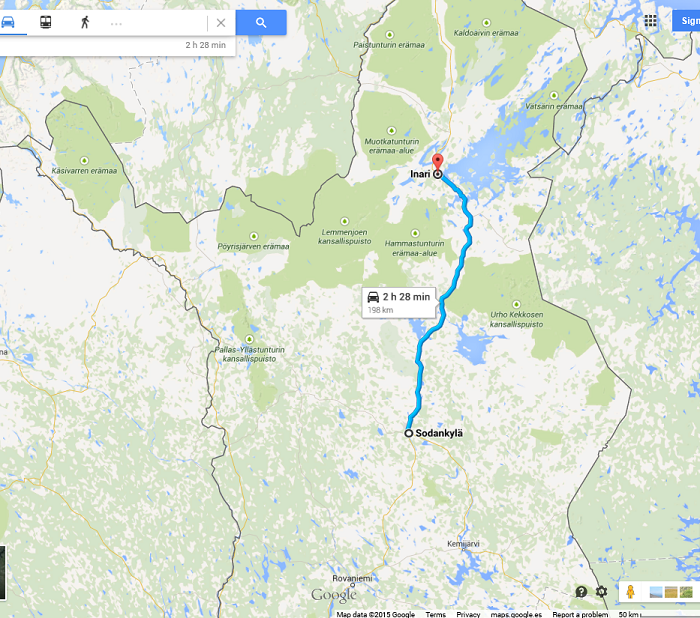

En fin; en cuanto a la etapa de hoy, la tengo clara desde hace días (y aun es posible que desde hace semanas, si es que he estado ocultádome motivaciones a mí mismo): Inari. Uno de esos nombres, o de esos lugares, cargados de significado para mí por haber sido escenario de algún episodio importante, o al menos inolvidable, de mi vida… Pero ya hablaré de esto más tarde. De momento hay que recoger el equipaje, meter en las maletas de la moto esas pocas cosas que anoche dejé dispersas por la cabaña (los escasos objetos que conforman mi equipaje, reducido hasta el mínimo imprescindible y justamente por eso usados a diario), y despedirme de Sodankylä hasta más ver, para seguir rumbo norte hacia la próxima conexión lapona, que es Ivalo. Son doscientos quilómetros de puro bosque, agua y renos, sin población intermedia alguna salvo el pueblo de Saariselkä.

Hoy por fin, después de dos meses de sofocante verano, parece que está cambiando el tiempo. ¡Ya iba siendo hora! Cuando salí de Madrid, ocho mil quilómetros al suroeste de aquí, no estaba aún finalizado el mes de mayo y en algunos picos de la sierra logroñesa podían verse todavía parches de nieve. Apenas quería entrar el verano y eran frías esas noches serranas. Pero dos semanas después llegaron los calores y, desde entonces, han venido hostigándome durante toda la travesía europea: Francia, Italia, Alemania, Austria, Polonia, los tres estados bálticos y la mayor parte de Finlandia. Se agradece, pues, por fin poder conducir la moto con la chaqueta puesta sin tener que sudar la camisa.

A estas alturas del viaje, la carretera E75, el principal eje de comunicaciones en Laponia, no ofrece ya demasiadas novedades al conductor: discurriendo en buena parte a orillas del río Kurittusuvantu, es difícil ver por aquí paisajes cuyos iguales no se hayan visto ya muchas otras veces desde la lejana Helsinki. Aun así, no me canso de contemplar esta bella naturaleza, esta inmensidad de bosques y lagos, y sigo conduciendo despacio, parándome con frecuencia para sacar algunas fotos de estos elegantes paisajes que, aunque parezcan iguales a los cien anteriores, tienen siempre alguna variacion que los hace nuevos y valiosos a mis ojos.

A la altura de Saariselkä me detengo para ver qué me ofrece el pueblo y, si acaso, tomarme un café o almorzar; pero resulta que es sólo un complejo turístico de ski, y por lo tanto una localidad sin el menor atractivo para mí, pues va enfocada a otro tipo de visitantes; así que, pese a su animado centro comercial con varias alternativas de consumo que harían las delicias de algunos que conozco, continuamos Rosaura y yo nuestro camino.

Apenas quince quilómetros más adelante está Ivalo, un pueblo ya con bastante más personalidad, y de cierta importancia en cuanto nudo que comunica Laponia con Murmansk (en Rusia), que a su vez tiene un innegable valor comercial y militar por tener el puerto más grande del ártico europeo con mar abierto todo el año (gracias a la corriente del Golfo) y alojar una gran base de la flota naval rusa, con submarinos nucleares y todo el tinglado. Ahí había estado yo diez años atrás (en Murmansk, no en la base), pasando desventuras que no voy a contar hoy aquí –ya tendré ocasión de hacerlo otro día cualquiera– porque ahora estoy con Ivalo, donde por cierto me he detenido un buen rato curioseando el comercio y los restaurantes, tomándome el café que le he desdeñado a Saariselkä e incluso ponderando si quedarme a dormir. Y es que me gusta este pueblo, donde me parece percibir ese ambiente distendido que he encontrado también en otros pueblos a latitudes árticas, como fue el caso de White Horse y Dawson City en Canadá, o de Fairbanks en Estados Unidos; localidades que parecen tener su propio ritmo enlentecido del tiempo, donde nadie parece tener prisa y donde el río de la vida discurre de otra manera; peculiaridad ésta a la que, en el norte del Canadá, le llaman Yukon time, el tiempo del Yukón. Pues también se me antoja que existe aquí ese Yukon time, ese tiempo especial que me resulta tan sugerente, y por eso he pensado en quedarme esta noche, pero al final (o tal vez desde el principio) ha vencido mi impaciencia por llegar hasta Inari, a sólo media hora de camino hacia el norte.

¡Inari! ¡Y qué sensación, regresar a este pequeño pueblo tan remoto al cabo de diez años! La historia de cómo había venido a parar aquí en aquella primera ocasión, hace ya una década, no deja de tener su poquito de miga. Me hallaba yo entonces pasando un año sabático en Finlandia, con residencia en Tampere, al sur del país, cuando uno de mis amigos de allí, Pascal Binaud, me sugirió hacer un viaje a Inari porque, estando la primavera avanzada, quería yo ausentarme durante esos días feos del deshielo en que la nieve medio derretida, medio líquida antes de hacerse agua por completo y escurrirse por los albañales, se pone sucia y negruzca con la grasa de los coches y las pisadas de los peatones, convirtiendo calles y parques en incómodos barrizales y haciendo de esas dos semanas las más desagradables del año. Quería por eso ir a algún lugar de Laponia, donde el deshielo tardaría al menos otro mes en llegar y donde, al mismo tiempo, podría yo disfrutar mi última temporada “en el frío” de aquella etapa tan inolvidable de mi vida. Y fue así como Pascal, que había estado trabajando varios años como guía de campo en Inari, me aconsejó que fuese allí porque es un lugar peculiar –me dijo, lleno de sus propios románticos recuerdos– donde siempre puede ocurrir algo mágico, e incluso el propio viaje en tren resulta especial por el tipo de gente que va allí y por la atmósfera distendida y jovial que suele haber en los vagones.

No tuve que pensarlo dos veces: pese a su pequeñez, Inari parecía un lugar tan bueno como cualquier otro para escapr del deshielo y tenía, a su favor, la sugestiva carta de presentación que había descrito Pascal, de modo que me compré un billete para el expreso del norte y allá que me fui. Por cierto que era verdad cuanto me dijo sobre el ambiente del tren, que encontré agradable y sociable a la vez que contenido, como si todos los pasajeros perteneciesen a un grupo que va de excursión, y en concreto el vagón restaurante estuvo animado toda la noche. Yo pude dormir algunas horas en mi asiento y ya brillaba el sol de madrugada cuando llegamos a Rovaniemi, donde nos apeamos el grueso del pasaje salvo unos pocos que continuaban hasta Kemijärvi. Es de notar que Laponia es una región tan remota y poco habitada que las vías del tren, desde luego, no llegan hasta Inari; ni siquiera hasta Sodankylä, sino que se acaban mucho más al sur, en Kemi. Los últimos doscientos quilómetros hay que hacerlos en autobús, que tenía también su poquillo de ambiente.

Y recuerdo perfectamente el momento en que llegué a Inari, todo el paisaje cubierto por un manto de nieve blanco impoluto, radiante bajo el sol, y el aire tan frío que me hacía toser al respirarlo. Cuando el autobús se marchó y me quedé allí solo, frente al Hotel Inari, me sentí como esos viajeros de las películas que llegan a una estación olvidada en algún lugar perdido del desierto.

Mas luego me di cuenta de que el pueblo en que me hallaba estaba lejos de ser ese rincón desértico que a primera vista me pareció, y pronto aprendí que el Hotel Inari era poco menos que su centro y corazón: parada de autobuses, estafeta de correos, paquetería, oficina de información, agencia de turismo, restaurante, habitaciones, bar, discoteca, centro social, punto de encuentro y lo que fuera menester. Mientras tomaba un café e iba empezando a descubrir la curiosa vida local, con mucha amabilidad el empleado me dijo dónde podía encontrar un alojamiento más asequible, ya que mi presupuesto no daba para muchas alegrías. Siguiendo sus indicaciones, fui a alquilar una cabañita en Lomakylä Inari Holiday Village, una especie de camping a medio quilómetro del “centro”, colina arriba. Pero no bien hube soltado mi mochila en la pequeña –aunque suficiente– caseta y encendido el radiador para encontrarla calentita a la vuelta, regresé al hotel, donde habría de pasar muy largos ratos durante los siete u ocho días que me quedé en el pueblo.

Y fue aquella misma tarde, entre la escasa concurrencia que a esa hora había en el amplio salón convertible del Hotel Inari, cuando conocí a aquella chica, medio vikinga y medio sami, cuyo nombre, lamentablemente, ha desaparecido de mi memoria hace ya mucho tiempo. Sentados a alguna de aquellas mesas entablamos conversación y, como la cosa más natural del mundo, pasamos la semana juntos.

Lo demás ya no tiene mucho interés, pues resulta fácilmente imaginable.

Una de aquellas noches vino, como es costumbre en los pueblos finlandeses y he contado en capítulos anteriores, el hombre de la música (esta denominación es mía) con sus cajas y bafles, sus trebejos de karaoke y un par de instrumentos, y se organizó el típico tinglado festivo de tales ocasiones. Con aquella decoración tan country que tenía el salón del hotel en ese tiempo (bastante más bonita que la de ahora, para mi gusto), llenas las paredes de cuadros y viejas fotografías sami (los indígenas lapones), y ese ambiente pueblerino tan ingenuamente alegre, yo tenía un poco la sensación de hallarme en el far west, transportado a nuestro tiempo, de las películas de Hollywood.

Y ahora que he llegado a Inari, ahora que he regresado, una década más tarde, a este mismo lugar, me parece haber venido sobre todo para emocionarme; quizá incluso para llorar. Para llorar por un pasado irrecuperable de mi vida; un pasado en el que era capaz de disfrutar cada hora de cada día porque no conocía qué cosa era la ansiedad, ni me paralizaba la angustia de la incertidumbrete ni sabía de otras tribulaciones que vendrían después, con la edad y los avatares de la vida; un pasado –y esto es muy importante– en el que tenía una sólida fe en mí mismo. Creo que hoy he regresado aquí para llorar sobre la tumba de ese pasado.

Pues, como decía, fue en estas mismas mesas del Hotel Inari, éstas donde me siento ahora, en estos mismos sofás (retapizados en cuero negro), donde hace diez años conocí a aquella joven que luego compartió conmigo una semana de su vida. Y no estoy hablando de amor ni de arrebatados sentimientos, pues nada de eso hubo; honestamente, no es la chica en sí lo que añoro, sino lo que, en mi vida y recuerdos, representan ella y aquellos días que pasamos juntos; lo que entonces era mi vida, eso es lo que echo de menos hoy: el yo del 2004.

Sumido en estas añoranzas me doy un largo paseo por la orilla silvestre del Inarijärvi, inmensamente rica en bonitas escenas; y mientras voy haciéndoles un sinfín de fotografías no dejo de acordarme una y otra vez de aquella joven, pensando: ¡si pudiera al menos pronunciar su nombre! Pero por más que quiero no lo recuerdo; ni el menor asomo de ninguna de sus letras me viene a la mente, y con cada vez que lo intento sin conseguirlo siento un vacío dentro de mí; como si supiera que, una vez pronunciado en voz alta, una vez que lo hubiesen exhalado mis labios, mi mente se libraría por fin del embrujo de aquellos hermosos pero –en cierto modo– atormentadores recuerdos; como si, evocándola al par que diciendo su nombre, pudiese suspirar aliviado y pasar página, continuar mi camino. Pero, faltándome esa palabra mágica, los recuerdos se me atascan en la cabeza sin dejarme avanzar.

Acabado mi paseo, que me ha abierto el apetito, voy al Hotel Inari para comer algo. Esta vez tampoco me he alojado en él, sino justo al lado, en Villa Lanca, un pequeño albergue, muy cuco, donde una joven pareja de españoles trabaja durante la temporada de verano como lo que su jefa llama eufemísticamente “voluntarios”; un engaño como otro cualquiera. Pero –decía– quiero cenar en el hotel porque Villa Lanca no tiene restaurante y también, por supuesto, para redondear mis remembranzas de hace una década.

Mientras doy cuenta de la sabrosísima carne de reno con verduras, les dedico los últimos pensamientos a aquella joven y a aquel corto viaje de entonces, en que ni siquiera habría soñado que, diez años después, estaría aquí de nuevo evocándolos. ¿Quién sabe? Quizá valga este capítulo como mensaje en una botella: si alguna vez alguien que conozca a aquella chica o tenga noticia de su existencia lee estas letras, hágale saber que no la he olvidado y déle mi gratitud por la semana que me regaló.

Y eso es todo. Hoy mi alma se desangra con tristeza inmensa al pensar en que todos esos hermosos recuerdos, todas esas experiencias y emociones de mi vida, y muchos otros que probablemente no escribiré jamás, vayan a morir conmigo sin haber sido nunca transmitidos a nadie. Pero, de todas formas, ¿quién vive?

Dear Pablo,

that was the most moving of your tales. Always looking forward to the next one!

Take care!

Artur

Thank you, Artur. Finally a reader with sensitivity! I also think it’s one of my best ones, but most people seem to not agree. I appreciate your appreciating it. :-)

Hugs.