.

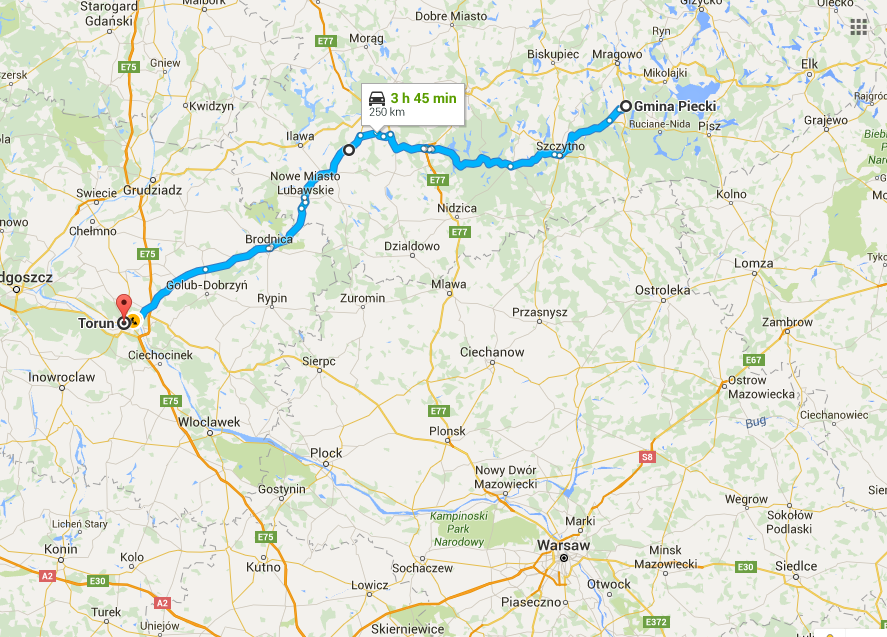

Salgo de Piecki una buena mañana motera, soleada y fresca, por una carretera con curvas y colinas (muy de agradecer en este llano país) y uno de los peores asfaltos que he sufrido nunca: tan rugoso y bacheado que descoyuntan el esqueleto.

Al llegar a Novy Miasto Lubawskie hago una parada para almorzar algo rápido en una posada. Al otro lado de la barra, ca camarera pasa diez veces frente a mí sin atenderme ni molestarse siquiera en decir: “buenos días, espere un momento que en seguida le atiendo”. ¡Ah, estas sombras de Polonia! Pese a que las nuevas maneras han calado ya en muchos barrios de las principales ciudades y en los sitios más turísticos, a los polacos todavía les falta por aprender casi todo sobre atención al cliente, y en casi todas partes aún se respira esa atmósfera de gris república soviética. Camareros, dependientes y empleados de cara al público padecen el síndrome de visión selectiva, un mal hábito que llega a hacerle sentir a uno invisible: no es que te vean y disimulen, sino que ni siquiera te ven. Sería interesante experiencia interponerse en mitad de su camino. ¿Qué ocurriría? Igual pasarían a través de uno como los fantasmas atraviesan las paredes.

Después del almuerzo, el día se va tornando feo: gris y ventoso; aunque lo del viento quizá sea cosa de esta región que ahora cruzo, donde veo muchos generadores eólicos. Una zona ni fea ni bonita, pero algo aburrida, desangelada, como algunas partes de Castilla: pequeñas arboledas aisladas, mucha labor agrícola y una que otra fábrica que parece datar de la revolución industrial.

Ciudad natal del astrónomo Nicolás Copérnico, Torun es una vieja conocida mía, y fue mi favorita durante el tiempo que viví en Polonia. El casco antiguo lo fundaron en la baja edad media los caballeros teutones, edificando ladrillo rojo macizo al estilo germánico de la época, con su muralla y su castillo, hoy en ruinas. Cuando vine por primera vez, me chocó ese aspecto medieval característico de las poblaciones que apenas han cambiado en siglos: edificios sin reformar, calles rústicamente adoquinadas, cuando no empedradas sin más… Pero durante los últimos años la ambiciosa planificación turística ha desvirtuado el casco viejo hasta casi convertirlo en una caricatura de sí mismo. Pese a ser patrimonio de la humanidad, el ayuntamiento no dudó –por ejemplo– en reemplazar el antiguo adoquinado de la calle principal (en perfecto estado, por cierto) por uno más “acorde a los tiempos”, digamos; y grandes sumas se han invertido aquí para convertir esto en una especie de decorado teatral, como Riga o Tallinn. O quizá la planificación viene de más arriba y sea el gobierno quien quiere hacer de Torun una “Cracovia del norte”. Vanguardistas construcciones, innecesaria renovación de las márgenes del Vístula, un puerto deportivo (sin barcos), reurbanización del barrio judío y una intensa promoción –supuestamente cultural– de espectáculos, conciertos y festivales, son algunos de los elementos que han transformado la ciudad.

Salgo a comer con mi buen amigo Artur y, para los postres, nos sentamos en la terraza de un local recién abierto que quiere ser original y moderno aunque yo lo encuentro al gusto de La naranja mecánica y creo que pone una nota discordante en la armoniosa Plaza Nueva del casco viejo: sillas psicodélicas, cajas de botellas haciendo de mesas, mucho plástico, colores de operador virtual móvil… en fin, un pegote.

Así que quizá lo mejor de estos días en Torun sea el hotel donde paro: uno de los más auténticos y menos conocidos, allende las vías de un tranquilo apeadero, cercano al centro pero poco accesible, con una clientela muy nacional: el hotel Przystanek (“parada”). Salvo por alguna celebración y el jaleíllo ocasional de los estudiantes que aquí residen, es un lugar silencioso pese a los trenes, pocos, que circulan por aquí; y cuando pasan casi agradezco su traqueteo: me gusta, me adormece ese ruido del acero y la madera en comunión, tan ferroviario, que arrastran los trenes consigo como una flor arrastra su aroma.

Y, por último, está el café Relaks; un viejo restaurante familiar, comida casera, especialidad en pierogi y helados, cuya desfasada decoración de país socialista está sólo a tono con las dos mujeres que, desde hace lustros, lo regentan tras de la barra: madre e hija, viuda la una y solterona la otra, muy pechugonas ambas, parecen salidas de un daguerrotipo. No sé cuánto tiempo más aguantará este local, que no ha variado seguramente en décadas, la pujanza del nuevo comercio; pero sé que el día que cierre el Relaks, cierra también para siempre el viejo Torun.