Cuando me desperté la mañana de nuestra cuarta jornada, al ver que el sol brillaba tras los cristales y al enterarme de las buenas noticias, el mundo parecía bastante más hospitalario de lo que se me había antojado la víspera: Benito estaba levantado rato ha y había llevado el Polo al taller, a la vuelta de la esquina, donde le dijeron que tenían el repuesto necesario y que tendríamos el coche listo en media hora.

Entre tanto, disfrutamos de un desayuno lleno de optimismo en la luminosa sala del hostal, mirando la predicción del tiempo, planificando la ruta para el día y solazándonos con los rayos solares que entraban a raudales por la ventana y llenaban la estancia de radiante luz. La parte más dura de la carretera había quedado atrás, aquellos doscientos quilómetros de yerma y hermosa nada, las tierras altas del norte, y salvo por los primeros cincuenta quilómetros que nos tocaba hacer a continuación, el resto de nuestra pequeña odisea iba a discurrir casi por completo al nivel del mar y al alcance de los no tan fríos vientos del suroeste; factores ambos que minimizaban la posibilidad de encontrarnos con lo que, para entonces, habíamos aprendido a identificar como el peor enemigo: las dunas de nieve en la calzada. El pronóstico meteorológico era de nubes y claros hasta el atardecer y luego dos nevadas, ligera la primera y moderada la segunda; pero no nos preocuparon mucho porque en el litoral sur de la isla (hacia el que nos dirigíamos) había más vida, pueblos y lugares donde alojarnos; como que habíamos identificado ya sobre el mapa tres albergues alternativos (cualquier otro tipo de alojamiento le estaba vedado a nuestro presupuesto) en los que pasar la noche, dependiendo de a qué ritmo avanzásemos.

Así que, empacado que hubimos nuestras cosas, recogimos el coche del taller y nos pusimos en marcha, dejándole la factura al dueño del coche. En Islandia la gente es tan benditamente confiada que basta una conversación por teléfono para zanjar un acuerdo. De modo que la cosas, después de todo, no habían salido tan mal; es decir que podrían haber salido mucho peor si la chatarra que habíamos alquilado se nos hubiese averiado cuando cruzábamos las montañas, en mitad de una ventisca o, simplemente, una víspera de festivo, sin talleres abiertos el día siguiente. Entonces sí que se nos habría chafado el viaje irremisiblemente y por completo. Fueron estas razones las que –soslayando la imposible evaluación del daño emocional y psicológico ya causado– nos llevaron a tomar la decisión de no pagar el alquiler del coche al término de nuestro viaje, aprovechando que no nos habían exigido aval de tarjeta de crédito. Hasta qué punto era o no una decisión justa sería cosa a debatir; pero aquello de lo que no cabía duda era que, si le pusiéramos una demanda a la empresa por alquilar un coche en tan mal estado, la broma les saldría bastante más cara.

Confortándonos y conformándonos con estas consideraciones le dimos la espalda a Egilsstadir, e inconscientes de nuevo peligro alguno, osadamente confiados en la lógica de las cosas, retomamos nuestro itinerario por la ruta 1 dando por supuesto que, al ser la principal y más importante carretera del país, tenía forzosamente que ser objeto de minucioso y diario mantenimiento.

¡Y qué ruta más bonita, además! Según empezábamos a subir las primeras cuestas hacia nuevas regiones montañosas, en concreto hacia un puerto que sería ya el último de todo el viaje, nos cautivaron las espectaculares vistas de aquellos páramos desnudos, el poderío en blanco y negro de esa región perdida de la mano de Dios, las cien tonalidades de los helados paisajes lunares y la inquietante soledad del yermo con el que, en la distancia, la carretera parecía fundirse, o más bien que parecía tragársela, incorporarla a sí mismo.

Ahora bien, eso de la inquietante soledad de la carretera no era sólo lirismo expresivo, sino que nos dio qué comentar; nos resultaba chocante que estuviera tan extrañamente vacía. Desde que, cuatro días atrás, empezamos el viaje siempre habíamos ido encontrándonos con algo de tráfico en ella, e incluso durante el día en que atravesamos la hermosa pero desierta Nada, que además era domingo, no habíamos dejado de cruzarnos con algún que otro vehículo; pero… ¿ahora?; ahora llevábamos un largo rato al volante sin haber visto un alma, de cerca ni de lejos. ¿Acaso se nos había pasado algún letrero y nos habíamos confundido de carretera? Pero según decíamos esto vimos uno junto a un camino (¿y a qué clase de infierno helado podía conducir ese camino?) que vino a responder tal pregunta: no, no nos habíamos perdido; estábamos donde creíamos estar: sobre la ruta 1. Y sin embargo no se veía un sólo vehículo en todo el horizonte. Eso merecía detenerse un momento y salir para mejor considerar el asunto.

Estudiando las rodadas sobre la nieve de la calzada nos dimos cuenta de que no había ningunas, salvo las nuestras, que fuesen recientes. Las otras databan como mínimo de dos días atrás, y desde entonces no había pasado nadie. ¿Qué clase de carretera era aquella que no veía un coche en dos días seguidos? Sonará fantástico, pero parecía como si hubiésemos cruzado inadvertidamente hacia otra dimensión del universo a través de algún hueco en la sustancia del espacio-tiempo o por algún engaño de la materia; como si estuviésemos contemplando un escenario, como si el paisaje que nos rodeaba, con aquella apariencia tan irreal, no fuese más que un decorado. Incluso el aire estaba absolutamente inmóvil; pese a la proximidad de las montañas no soplaba ni una brizna de viento…

Pero dejando las fantasías aparte, ¿cómo era posible que nadie condujese a lo largo de esa parte del emblemático anillo islandés? ¿Dónde estaban los camiones con mercancías para los habitantes de Egilsstadir? Alguien tenía que suministrar las cocacolas y los condones al supermercado, ¿no? –razonábamos Benito y yo–. Y el correo, ¿es que nadie lo llevaba a los pueblos y granjas de la zona? Mas en este punto nos interrumpimos. Espera un momento –le dije–: ¿cuáles pueblos y granjas? Entonces escudriñamos el mapa que teníamos extendido sobre el capó y nos miramos el uno al otro; no hizo falta que nos dijésemos ni una palabra: en los pasados cuarenta quilómetros y los próximos cincuenta no había lugar habitado alguno. Los únicos puntitos indicando vida por aquel cuadrante de la isla estaban sobre la línea de costa, a lo largo de la cual discurría una carretera secundaria. Esto nos hizo comprender que cualquier tráfico que pudiese haber por aquella parte de la isla no tomaría por la ruta 1 que tan lógicamente creíamos haber escogido nosotros, sino por aquella otra carretera secundaria, que es donde había seres humanos, supermercados que aprovisionar, estafetas de correo donde hacer entregas y gasolineras a las que proveer. Así, pues, ¡nadie circulaba por aquí! ¿Era seguro continuar?

Por desgracia, ya habíamos perdido mucho tiempo a causa de la ventisca del primer día y los problemas del coche; llevábamos retraso con respecto a nuestro programa inicial y no podíamos permitirnos –salvo que no hubiera otro remedio– dar la vuelta, desandar lo andado esa mañana y coger la otra carretera, que además era bastante más larga porque trazaba el contorno de la costa con sus fiordos. Por otra parte, insistíamos en creer que las autoridades no podían dejar de limpiar y dar mantenimiento a la ruta 1 por muy inhabitada que estuviese en aquel tramo. De hecho, hasta entonces la nieve que habíamos encontrado era compacta sobre el asfalto (muy castigado por los fríos) y se dejaba transitar francamente bien. De manera que subimos al coche y decidimos continuar en la misma dirección que traíamos. Si más adelante la cosa se ponía demasiado fea –dijimos– estábamos a tiempo de regresar, que desde luego sería mejor que quedarnos atascados en una carretera donde no se esperaba el paso de ningún ser humano quizá en varios días.

Y no habríamos avanzado otros quinientos metros cuando, ¡plof!, sin darnos tiempo siquiera a reaccionar pasamos por sobre una de aquellas fatídicas dunas, tan indiscernibles (cegador blanco sobre blanco) de la nieve compacta. Ni muy extensa ni muy profunda, por suerte no había llegado a atraparnos, pero frenó al coche casi hasta detenerlo y eso fue suficiente para ponernos en alerta. Aunque sin confesárnoslo, ambos retrocedimos mentalmente a la ventisca del primer día y se nos vinieron a la memoria las desagradables emociones: la angustia, el viento, el frío y el miedo…

Continuamos la marcha, pero ya mucho más despacio. Estábamos cada vez a mayor altura y eso significaba que era probable encontrar más y mayores dunas, pero pensamos que si conducíamos con el cuidado suficiente y no cometíamos ningún error, ningún problema serio nos amenazaba. Además, el puerto que habíamos de salvar no estaba mucho más adelante; tan sólo unos pocos quilómetros; y una vez pasado ya sería todo más fácil, pues las dunas no son tan temibles cuando se cogen cuesta abajo.

Y tal como habíamos supuesto, pronto nos encontramos con la siguiente. Como íbamos muy despacio nos dio tiempo a detener el coche a un par de metros de distancia, y salimos a estudiar el terreno. Al contrario que otros parches de nieve, éste cubría toda la anchura de la carretera, así que no era posible rodearlo; tenía un espesor de medio metro y una longitud de aproximadamente ocho. Pequeño obstáculo, en apariencia, pero grande para nuestro minúsculo cochecillo. Si no conseguíamos superarlo, nos obligaría a abandonar nuestras expectativas para ese día y rehacer por completo nuestros planes de viaje. Pero la mañana era joven, aún teníamos la moral en buena forma y parecíanos que unos pocos metros cúbicos de nieve no podían ser un problema demasiado serio, de modo que nos pusimos a trabajar.

Con los pies apartamos la nieve a ambos lados hasta despejar un camino por el que pensamos podía pasar el coche. Después salté al volante y lo dejé caer unos sesenta metros, con objeto de ganar una inercia que sería esencial cooperadora para salvar el obstáculo. Era el momento de la verdad. Entonces metí primera, pisé el acelerador a fondo y me lancé hacia delante a todo lo que daba el coche. Al entrar en la duna, y aunque había ganado una buena velocidad, la nieve deceleró mi marcha como si estuviese conduciendo sobre arena, y por un momento, donde el espesor que había quedado era mayor y los neumáticos perdían apoyo, parecía que el íbamos a quedarnos atascados; pero por suerte el impulso que llevábamos fue justo lo necesario para rebasarla, y finalmente me vi al otro lado sobre terreno firme.

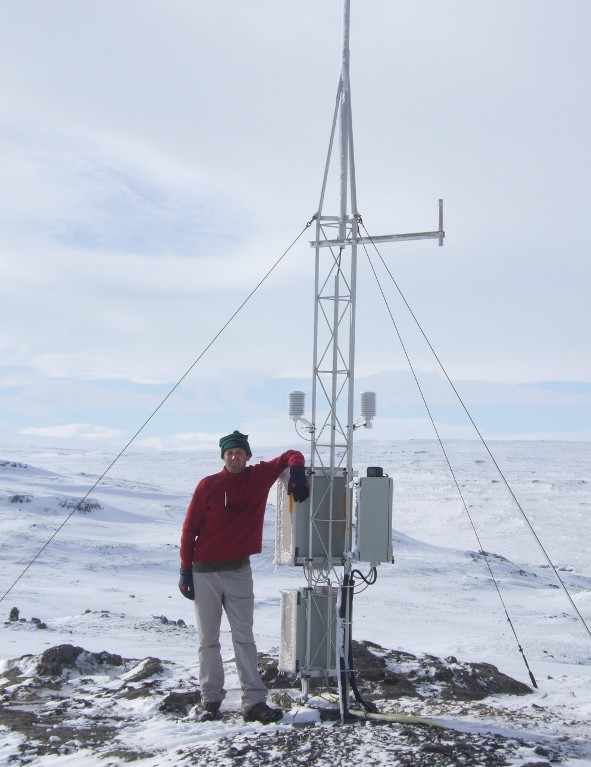

¡Habíamos superado la prueba! Gritos de júbilo. Ahora bien, si cada una de estas dunas iba a costarnos quince minutos de tiempo no llegaríamos a lo alto del puerto antes de que se echara la noche encima, de modo que aún no era prudente cantar victoria. Hacía falta que no encontrásemos muchas más como ésa, y ninguna mayor. Pero tuvimos suerte y se cumplió dicha esperanza, porque hasta lo alto del puerto ningún otro túmulo vino a estorbar nuestro progreso; el resto de la cuesta fue asfalto firme o nieve compacta. Justo arriba había una estación meteorológica al borde de la carretera, y paramos a hacernos algunas fotos junto a ella. Se nos ocurrió pensar que, muy probablemente, el técnico encargado de su mantenimiento sería la única persona que, como mucho una vez por semana, pasaba por aquel tramo de la Ruta 1.

La cencellada se forma cuando las gotitas de agua subenfriada, arrastradas por el viento, se congelan instantáneamente al golpear un obstáculo más frío.

Pese a la mañana soleada, en lo alto del puerto hacía viento y mucho frío, así que en cuanto nos fotografiamos nos metimos al coche y emprendimos la bajada. Pero sólo cien metros más adelante, tras doblar la primera curva, tuvimos que parar de nuevo, aguantando la respiración y boquiabiertos ante la vista espectacular, sobrecogedora, que se abría bajo nuestros pies. Dudo que un astronauta, ante la cercana contemplación de un planeta nuevo y extraño, pudiera sentirse más desconcerdado y perplejo, más estupefacto que nosotros frente aquella escena, el inmenso valle glaciar que se extendía a nuestros pies hasta el lejano océano, un paisaje de aspecto irreal, inmerso en una atmósfera azulada y tan densa que parecía poder tocarse.

Era una imagen casi de ciencia-ficción, y nos impresionó vivamente. Alargamos el momento contemplándola, conscientes de que muy pocas veces en lo porvenir, o quizá nunca más, volveríamos a presenciar algo semejante. Éste era ese tipo de viaje que, como mucho, se hace una vez en la vida. Cuando, al cabo, recobramos el tono, continuamos el descenso hacia el interior de aquel inmenso y desnudo valle glaciar con el ánimo ligero, a sabiendas de que el puerto que acabábamos de remontar era el último de todo el viaje, y por tanto ya no quedaríamos atrapados en ningún fatídico túmulo de nieve. Cualesquiera que fuesen los nuevos peligros que nos aguardasen, al menos ya sería cuesta abajo y al nivel del mar.

Pero poco nos duró este ánimo jubiloso, porque el próximo problema nos acechaba a la vuelta de la esquina. Desde hacía un rato veníamos notando un ligero olor a quemado en el coche, aunque yo no le había dado mucha importancia pensando que acaso se debía al momentáneo sobrecalentamiento del motor cuando, rato atrás, habíamos acelerado para sobrepasar aquella duna; pero como el olor persistía no pudimos seguir ignorándolo y se hacía necesario comentarlo, pues hasta ese momento ninguno habíamos dicho nada para no empañar al otro su optimismo. Así que estudiamos las posibilidades. Desde luego no podían ser los frenos, porque apenas habíamos tenido ocasión de usarlos. ¿Quizá el embrague? Plausible, pero el olor no era el típico del kevlar quemado; se trataba de algo un poco más familiar; algo que puede uno oler en la vida cotidiana de vez en cuando…

¡El cartón!, exclamamos a un tiempo; el cartón que habíamos colocado en la parrilla para paliar la ausencia de termostado en el circuito del agua. Pero ¿cómo era posible que se hubiera calentado tanto como para chamuscarse? No tenía lógica; pero, en fin, no era momento de andarse con cuestiones teóricas; algo podía estar quemándose bajo el capó y había que averiguarlo sin dilación, de modo que paramos nuevamente y echamos un vistazo. ¿Cuántos contratiempos no habríamos de sufrir en aquel viaje?

En efecto, un débil hilillo de humo salía de algún lugar junto al radiador; pero en seguida vimos que no era el cartón lo que humeaba, sino el electroventilador. Se conoce que, con el traqueteo, aquél había ido desplazándose hasta que se metió entre las aspas de éste, inmovilizándolas; y al no poder girar, la corriente estaba sobrecalentando el bobinado del ventilador y quemando la laca que recubre al cobre. Eso era lo que olía: el barniz quemado. Había que actuar deprisa si no queríamos tener una avería mayor… en el supuesto de que estuviésemos a tiempo de evitarla. Teníamos que soltar los contactos del electro o bien liberar el giro de las aspas, pero ninguna de las dos maniobras era fácil sin herramientas, de las que –huelga decirlo– el Polo carecía. Los contactos estaban demsaiado apretados y poco accesibles; y por su parte el cartón, que era bastante resistente, se encontraba arrugado y medio roto, difícil de sacar de aquel lugar tan estrecho; de modo la operación nos llevó más de cinco minutos, pero cuando acabamos el ventilador seguía sin girar. ¿Habíamos actuado demasiado tarde?, ¿o es que durante aquel rato el agua ya se había enfriado y no requería el concurso del electro? No había forma de saberlo por ahora, pero era probable que a partir de ese momento estuviésemos en presencia de un nuevo problema mecánico: insuficiente refrigeración del motor.

Con cada día de viaje las cosas habían ido poniéndose más interesantes y difíciles. ¿Qué nos esperaba aún?

thanks for letting me know about burning out the fan on my car. also, it was nice to read that it wasalready at egilsstaðir that you decided to screw me over completely. when i paid your accommodation you had requested that i be “reasonable” with the rent which i agreed to. now i read that you actually damaged my car with your “mechanically knowledgeable” repairs. nice work there. well, i have learned something for this experience: no car leaves without me receiving credit card details. i trusted you and you ended up giving it backto me up the arse. you might want to cross iceland off any near future plans you have (just in case you really thought to show youself here again…) as everyone thinks you´re a cunt. i didn´t even have to lie when i told the story. you seriously are a nasty person and i truly hope it comes back to you. karma can be a bitch.

Have you written those words in a fit of blindness, James, or are you really that shallow? It’s unbelievable that you think you have a point. I don’t know how legal is your business (at the very least, you’re evading taxes), and I wouldn’t care if it weren’t because, by renting cars in bad mechanical conditions, you’ve boldly put my health and welfare at stake. But in any case, let me draw clearly before your eyes a picture of the situation, so as to try to make some light in your brain:

The driver’s door had forced hinges, and the co-driver seat’s back was jammed. Not big issues, but not trifles either, of which I’d have liked to hear before agreeing in the rent, not after. At the very least, they were a hassle.

The handbrake didn’t work. This is a quite more serious bug, very inconvenient, and even dangerous when in a ramp. But -again- you only informed me of this when I’m picking the car. Why not two weeks before?

Then, in the middle of a blizzard I discover that the heating is so feeble that it can’t deforst the windshield. And you simply “forgot” to tell me about it? How absolutely irresponsible, what a gross negligence to let a car with no heating in Iceland! Well, you’ve read the story; I don’t need to repeat how much this bug contributed to the dire straits we had in the highlands.

Only for this, you could be sued to bankrupcy in Iceland.

But to top it all, finally the generator belt tears. It obviously hadn’t been serviced for at least twice as long a belt is designed to work. Now this was pure irresponsible neglect. Simply madness. The drop which overfilled the goblet. Hadn’t we been close to Egilsstadir, we coud have got stuck for endless, freezing hours in the middle of nowhere! You’re not running a knitting workshop, but a car rental company, and you’re putting people’s security at risk. You get a fleet of crappy old cars to let, and you don’t even put on them the money for a thorough mechanical check. The most lenient court would punish you to starvation for this; and still you dare to complain and insult me because I’ve “damaged your car” and “screwd you over”?, still you think you’ve paid too dear a price for your greedy carelessness? You’ve got to be kidding, or a fool.

Damage your car? Man, if it weren’t so blunt, it would be even funny. It’s the shoddy vehicle you rented me who damaged me and damaged itself. By the way, I’m not sure that the cooling fan is burnt down (mark that my tale of the trip is a literary composition); you’d rather check it before speaking; but if it is burnt down, it’s only your fault. Had you privided a car with a thermostat, nothing would have happened to the fan. Besides, when trying to fix it, it left permanent grease stains on my coat, which is worth perhaps more than the car itself. Oh!, of course now you’ll say: “nobody asked you to fix the car”. Sure, nobody did. But then, what was I supposed to do? Give up on me and my friend’s travelling plans, thus ruining our holidays? Wait until you sent us another equally crappy car, but twice as hard on gas as the Polo? You certainly don’t know what you’re saying, James.

One of my friends, on hearing the case, told me: “that guy doesn’t know how lucky he has been with you”. I’m afraid he’s right: you don’t know how lucky you’ve been, your mistakes having costed you only a very few thousand crowns. And yet you’re upset and you insult me, even after having -hypocritically, I see now- shaken hands with me and expressed to me your thanks. Deplorable. Listen: I’d have been much happier not having any problem with the car and paying the full tariff; I’m not proud of not having paid the rent; but, given the circumstances, I’ve paid what I consider was the real value of what I got: problems, anxiety, work, disatisfaction and lots of time lost.

As deplorable is the sad fact that, instead of learning to never again rent cars in bad conditions, the only teaching you’ve drawn from this episode is that you’re going to ask for credit card details from now on. Unbelievable. Well, my opinion is that you don’t have solvency for that. To start with, you’d have to first provide proper contracts, invoices, etc. Yours isn’t a serious business. But in any case I pity the CSers that will fall in that trap. I’ll do my best to prevent them.

And, to finish: you’re warning me to… what? To cross Iceland off? Man, your daring knows no limits. “Everyone” thinks I’m a cunt? Amazing. Who’s everyone? You and a couple more people who advertise one another through Couchsurfing? I think you’d rather be happy that I don’t live there, lest it be you who had to cross Iceland off for good…

So did you use the full insurance to cover the damage you did to the car, or did you just return it, screwing over the car rental company?

So, you’re the kind of person who would reimburse your daughter’s rapist for the shirt that she tore during the struggle?

I’m really shocked to read you bragging you did not pay the car owner. You rent a car you have to pay it. The breakdown is not a valid excuse as the reparation was still paid by the car owner. You could negotiate a reduction of the price but not to decide by yourself not to pay it at all. What you have done is daylight robbery!

Friendship is a very interesting feeling. It makes two different people read two totally different stories when reading the very same text. While your (likely) friendship with James makes you think I’ve robbed him something, my own friends recommended me to denounce him to the police. For exactly the same thing. Curious, isn’t it?

In any case, to reply your remark, I’ll say that the only think I can brag about is not having rewarded James’ irresponsibility.

For the rest, I know how the law goes. Certainly the “proper” thing to do would have been to try to reach an agreement and, if not reached, then leave it in the hands of the judges. But that’s the theory. The truth is that, as a temporary visitor in Iceland, it would have been quite inconvenient to initiate a civil -or a criminal- case, and I had already suffered enough inconveniences because of him. That’s why I took the unilateral decision not to pay (though I invited him to convince me of his own reasons and to tell me for how much, in his opinion, I was indebted to him; but he rejected this invitation saying “it’s ok, I’m still thankful that you didn’t come here screaming”). And yet, Christelle, I’m totally convinced that he has paid one of the cheapest possible prices for his negligence. The breakdowns (originated in his carelessness) are not my excuses: they are my reasons. Excuses are only needed for people who don’t have a clear conscience.

Tendrás que hacer una versión en español para que podamos disfrutar la aventura los hispanoparlantes.

¡No hombre! Eso que me lo diga Maruchi tiene un pase, pero tú…

¡Ar si desempolvamos el inglés!