Antes de comenzar el viaje, al preguntar en la oficina de turismo de Reikjavik qué había entre Mývatn y Egilsstadir (o sea el cuadrante nordeste de la isla), sin pensarlo un momento el empleado nos contestó: Nada, y al cabo de unos segundos añadió: pero es una Nada muy hermosa. Bueno, pues ahora nosotros estábamos a punto de comprobarlo, y deseando hacerlo.

Era una esplendorosa mañana de sol cuando nos pusimos en camino hacia esa hermosa Nada. La chapucilla mecánica que le habíamos hecho al coche parecía lo bastante efectiva como para mantener al motor a una temperatura de funcionamiento razonable pese al frío, y esto bastaba para conservar medio templado el habitáculo; siempre y cuando, claro, no tuviésemos que afrontar nuevas ventiscas ni otras luchas contra la climatología.

En estas condiciones pasamos las primeras horas, conduciendo a través de nevados paisajes donde los cristales de hielo reflejaban el sol con violento fulgor, multiplicando su luz, resplandeciendo en un millón de destellos. Como junto al lago Ljóavatn, por ejemplo.

Otro lugar impresionante, espectacular, es Godafoss, palabra islandesa que significa catarata de los dioses. Y bueno, qiuzá los dioses de Islandia tengan preferencia por los parajes siniestros y sombríos, pero la verdad es que, para nosotros, este lúgubre rincón del mundo, que evoca una fantástica edad del hielo, habría merecido mejor llamarse catarata de los demonios.

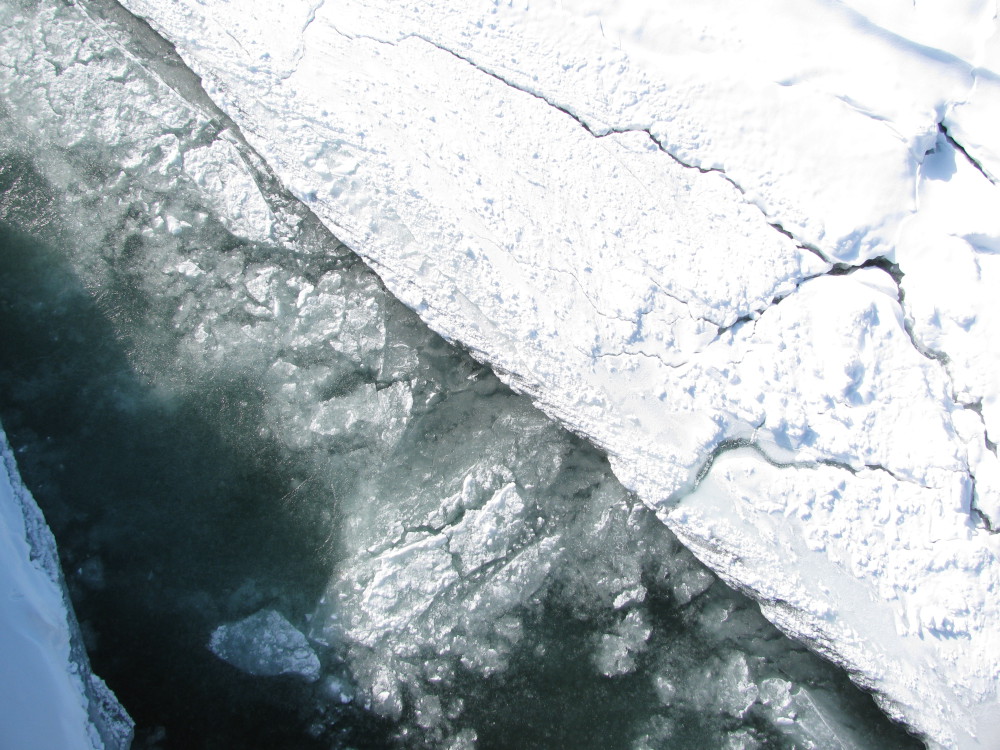

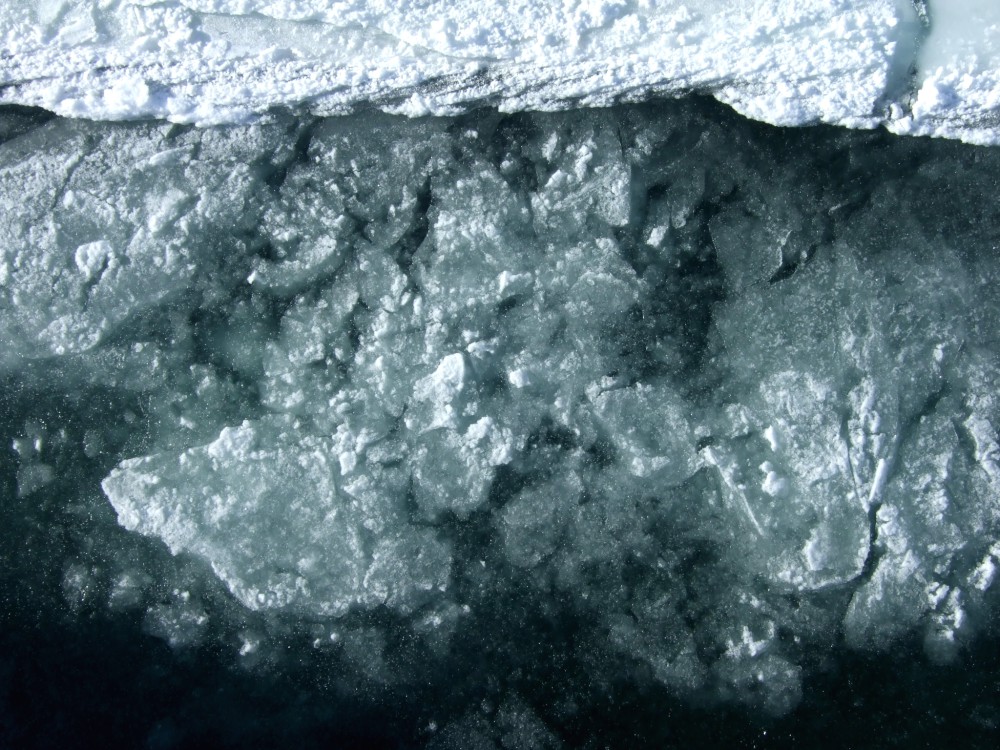

Y he aquí otra de las escenas, extrañas y hermosas, con las que el invierno en Islandia puede siempre sorprender al espectador. Se trata de una vista del deshielo en un curso de agua, donde es difícil hallar una referencia. ¿De qué tamaño son los bloques? ¿Tienen un metro o un decámetro?

O como estas curiosísimas, caprichosas esculturas de nieve, que se forman con el polvo de hielo al soplar el viento a través de los barrotes del barandal. Con ellas bien podría hacerse un estudio aerodinámico.

Ya pasaba del mediodía cuando llegamos al lago Mývatn, en una región volcánicamente activa en la actualidad (de las que hay varias en Islandia), que alberga unos cuantos cráteres, aguas termales superficiales y, lo más interesante, algunas áreas donde la tierra se nota caliente al tacto y despide vapores y humos azufrosos.

Esta de arriba contrasta con la de abajo, un lago humeante que se encuentra a sólo unos quilómetros de distancia. Además de una central términa no contaminante, hay junto a él un pequeño complejo turístico; pero no hay que pagar ni un duro para darse un baño caliente en este entorno natural indescriptible.

Por desgracia, llevábamos el tiempo un poco ajustado y, si queríamos recorrer toda la isla en sólo una semana como planeábamos, no podíamos entretenernos aquí porque ya se nos iría la tarde.

Junto a los paisajes anteriores, otros de inmaculada belleza, en los que tan pródiga es esta isla. ¿No transmite una casi irresistible serenidad este lugar?

He aquí la tierra humeante de la que antes hablaba, donde la nieve nunca llega a cuajarse debido al calor del suelo.

En esta parte de la carretera anular, yendo en el sentido de las agujas del reloj, el pequeño complejo turístico del lago Mývatn es el último enclave habitado –y quizá habitable– sobre esta hostil isla volcánica de geología única en el planeta; y resulta impresionante el contraste que se experimenta entre la blanda tierra y las amables aguas cálidas de las proximidades del lago, por un lado, y los yermos, rocosos y desolados páramos que se extienden más allá: son ciento setenta y cinco quilómetros desiertos, sin más que lava, nieve, rocas y témpanos: esto es la hermosa Nada; la sobrecogedora belleza de un desierto helado.

Y fue en esta hermosa Nada donde tuvimos nuestra cuota de aventura ese día.

Según avanzaba la tarde, el cielo iba nublándose y oscureciéndose. El casi infalible Servicio Meteorológico islandés había pronosticado alguna nevada débil en la región, aunque las zonas más altas son muy impredecibles; y como la mayor parte de la carretera en este cuadrante discurre por tierras altas, a medida que avanzábamos íbamos inspeccionando lo más detalladamente posible las curvas de nivel en el mapa con objeto de identificar los puertos y saber dónde habría más peligro de ventiscas. Vigilábamos cada metro de subida o bajada, temerosos de que nos cogiera otra nevasca como la del primer día o, simplemente, de quedarnos atrapados en algún montículo de nieve apilada por el viento, sobre todo teniendo en cuenta que, al contrario que el primer día, este tramo no tiene casi ningún tráfico. Muy pocos islandeses se aventuran a pasar por aquí, ya que aquí nada hay; y no podríamos, pues, contar con ninguna ayuda en caso de problemas. Perspectiva poco halagüeña, pues quedarse atascado en mitad de la Nada (por muy hermosa que sea) en tales circunstancias podría tener muy desagradables consecuencias.

Dos días atrás habíamos aprendido una lección de extrema importancia: por regiones muy frías se debe repostar siempre que se pueda, llevando el depósito lo más lleno posible. Así, si uno se ve obligado a pasar la noche en la carretera, puede al menos calentarse con el motor hasta que llegue algún rescate. Pero en esta ocasión fue otro problema el que nos surgió, y de él extrajimos también la correspondiente enseñanza, como se verá.

Sabíamos que teníamos que pasar por dos puertos de montaña, aunque no supiésemos a ciencia cierta sus altitudes. Cuando nos acercábamos al primero, el viento empezó a arreciar y a pulverizar la nieve del terreno sobre la carretera, a rachas que semejan una tormenta de arena, lo cual ofrece siempre un espectáculo tan imponente a la vista como escalofriante al espíritu; y pronto empezamos a encontrar los consabidos montículos de nieve en algunas partes del firme, aquí y allá. Cada vez que uno de éstos se interponía en nuestro camino se nos encogía el corazón, pues bien habíamos aprendido a temerlos en nuestro primer día de viaje. Lo que los hace tan temibles no es tanto su tamaño o extensión, ya que a menudo no cubren todo el ancho de la carretera y puede hallarse algún paso, sino su impredecibilidad: pueden formarse y aparecer en cualquier parte, a la vuelta de una curva, en un tramo de niebla o detrás de una racha de viento cargada de nieve. En condiciones de luz muy difusa, como es frecuente cuando está uno inmerso en una densa nevada, las formas cubiertas por este blanco elemento pierden todo relieve y, aunque parezca increíble, no pueden distinguirse a la vista en absoluto; el ojo se queda sin referencias, como una sobrevenida ceguera: si no es por el tacto, no hay modo de saber qué está cerca o lejos, cuán alto es un cúmulo de nieve, qué hay detrás o delante, qué ondulaciones tiene el terreno; incluso ni siquiera se conoce la frontera entre el suelo y el aire, dónde acaba el elemento gaseoso y comienza el sólido; todo lo que el ojo puede percibir es una cortina blanca uniforme. Es la ceguera de la nieve. Y esa es la razón por la que no hay foto de este momento.

Tras un largo rato de angustia conduciendo de esta guisa, sentimos no poco alivio al advertir que ya íbamos cuesta abajo, y lo celebramos con chistes y nerviosas risas de júbilo: el primer puerto quedaba atrás. Sólo nos quedaba uno por salvar, y después alcanzaríamos la costa y con ella, presumiblemente, el final de nuestro cupo de aprensiones para ese día. El segundo puerto era, además, menos alto que el primero, y aunque no supiésemos cuánto ni nos fuera posible hacer un pronóstico sobre su estado, estadísticamente al menos las probabilidades de encontrarnos allí con problemas eran menores.

Y parece ser que tal aproximación estadística fue, al menos por esta vez, acertada, porque sobrepasamos el puerto sin mayor contratiempo, aunque sólo pudimos respirar verdaderamente aliviados cuando, por fin, vinos el azul oscuro del mar tras una curva. Entonces sí que dimos pábulo a nuestra alegría.

Pero no nos duró mucho, porque fue entonces cuando un chivato rojo se encendió en el salpicadero advirtiéndonos de que algo importante acababa de estropearse en aquel astroso cochecillo; era el chivato del alternador indicando falta de carga. Probablemente se había ido la correa, en cuyo caso el suministro eléctrico para las luces y las bujías se tomaba de lo almacenado en la batería, que, no teniendo cómo reponer su carga, empezaría a agotarse inexorablemente. En otras palabras: a partir de ahora el motor funcionaría sólo durante un período de tiempo bastante limitado, hasta que la batería se descargase del todo. A partir de ahí, el silencio, la oscuridad y el frío serían los únicos señores. Una perspectiva muy poco halagüeña.

Ahora bien, ¿a cuánto ascendía ese tiempo bastante limitado? Estimé que entre quince minutos como poco y una hora como mucho, pero no supe hacer un pronóstico más preciso. Para aquella tarde habíamos proyectado llegar a Reydarfjördur, donde hay un albergue de precio asequible; pero eso quedaba aún a cincuenta quilómetros de distancia, lo cual, al lento ritmo impuesto por las condiciones climáticas y por la carretera significaba cerca de una hora. Podíamos arriesgarnos, pera era demasiado azaroso; quizá no pudiésemos llegar tan lejos, si la batería se nos agotaba antes; y entonces sí que tendríamos un serio problema, Houston. De hecho, concluimos que nos podíamos dar con un canto en los dientes si el asunto nos daba para llegar a la localidad más cercana, Egilsstadir, a unos quince quilómetros. Así que eso resolvimos.

Para mejor garantía de alcanzar esta cercana meta, y pese a que el crepúsculo se aproximaba por el este, optamos por apagar las luces de posición, ahorrándonos así algo de fluido eléctrico; y de este modo precario condujimos, con el ánimo sombrío; esperando la suerte y preparándonos para el infortunio.

Lo primero llegó antes; la suerte, quiero decir, pues al cabo de quince minutos cruzábamos ya el puente de Fellabaer y enfilábamos la recta que lleva hacia las luces de Egilsstadir. ¡Estábamos a salvo!

Ahora bien, nos quedaba aún por saber dónde íbamos a alojarnos y cómo repararíamos el coche el día siguiente. Aun a riesgo de no poder volver a arrancar el motor, dado el fuerte tirón de corriente que necesita el arranque, aparcamos junto a un supermercado para echar un vistazo bajo el capó y valorar los daños. Nos bastaron cinco segundos para confirmar la avería: el alternador había perdido la correa por el camino. No pudimos evitar hacer ciertos cálculos: a juzgar por lo cochambroso que estaba el coche y teniendo en cuenta lo mucho que el frío preserva al caucho, quizá no habían cambiado la correa en los últimos… ciento cincuenta mil quilómetros; más aún: quizá no la hubiesen sustituido nunca en la vida del vehículo. Era una inaceptable falta de responsabilidad por parte de la compañía de alquiler, aunque fuese la más barata del país. Esto nos cabreó tanto que hasta consideramos la posibilidad de dejar el coche en una cuneta; en cualquier caso, se imponía una conversación muy seria con el encargado, si no una denuncia en toda regla.

Mientras tanto, nos acercamos hasta la gasolinera del pueblo para preguntar por algún taller mecánico y también algún alojamiento. Aquí nos sonrió la suerte, pues a sólo tres minutos había dos hostales y dos talleres. Mirando las cosas objetivamente, había que admitir que habíamos sido afortunados, ya que Egilsstadir resultó ser el único pueblo con servicios en trescientos quilómetros a la redonda; si había un lugar donde podíamos encontrar mecánico y piezas de repuesto, allí habíamos ido a parar. Dadas las circunstancias, no se le podía pedir más a Fortuna. Aunque se nos había chafado el plan original de viaje, al menos habíamos salvado el día.

Cuando hablamos por teléfono con el dueño del coche, en vista de nuestra indignación aceptó pagarnos el alojamiento aquella noche, que era en realidad lo menos que podía hacer. Con este asunto resuelto, y encontrado que hubimos uno de los talleres del pueblo (casualmente, justo en las traseras del edificio donde estaba nuestro hospedaje), ya pudimos dedicar el resto de la tarde a nosotros mismos. Cenamos una sabrosa y nutritiva sopa de champiñones, nos dimos una larga caminata por la carretera (sin cruzarnos con un sólo coche, lo que daba una idea del escasísimo tráfico en esa parte de la isla) y nos tomamos una merecida cerveza en la limpia y ordenada quietud de nuestro albergue, tras comprobar que el único bar abierto del pueblo estaba desierto.

Pese a los momentos de aflicción pasados y el fastidio de no haber podido visitar Eydarfjördur como teníamos proyectado, no podíamos dejar de felicitarnos por lo bien que habían ido las cosas y por nuestra relativa suerte.

Muy chulo este post: unas descripciones preciosas, una ruta peliaguda y una aventura con su puntito de suspense.